![]()

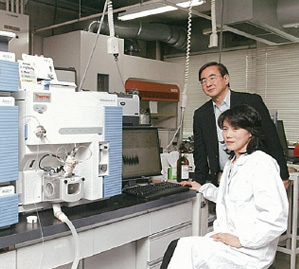

高度脂質分析ラボラトリー。人の体のあぶら(脂質)を高い精度で測定することができる、世界的にも数少ない研究部門です。この分析技術を使った、肥満による病気を防ぐためのあぶらの研究について千葉仁志さんに伺いました。

腹部の周囲につく皮下脂肪のほか、内臓脂肪もまた肥満の原因です。内臓のまわりや細胞のなかについた脂肪は分解されて遊離脂肪酸という小さな“あぶら”(脂質)になり、血液に乗って体中に運ばれ、さまざまな臓器で再び脂肪となって蓄えられます。

たとえば、脂肪が溜まりすぎた肝臓を脂肪肝といいますが、これは、肝硬変や肝臓がんにつながることがあるのです。また、腎臓の病気の中にも脂肪の蓄積と関係するものがあることがわかってきました。脂質が酸化して「過酸化脂質」となると、特に健康に悪いと考えられています。

「脂肪は、肝臓だけでなく他のさまざまな臓器に蓄積して悪い影響を与えると考えられますから、脂肪と病気との関係をもっと研究しなければいけません」と、千葉さんは言います。しかし、過酸化脂質をはじめとする脂質の分析は難しく、方法が確立されていないものも多いため、研究が進んでいないのが現状です。

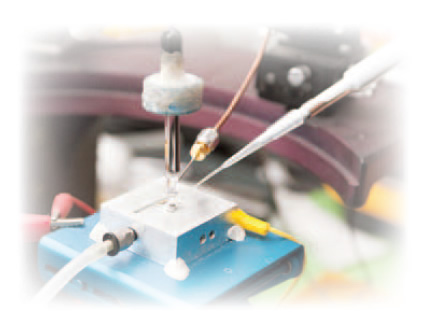

高速液体クロマトグラフ質量分析計という装置。この装置を使って脂質を高い精度で分析する。

千葉さんは、過酸化脂質の測定法や血液中の“脂質のつぶ”(リポタンパク質)を数えること、さらにそれらの大きさを測る方法など、新たな脂質の分析法を開発してきました。これらの成果を結集して2011年、北海道大学に高度脂質分析ラボラトリーが発足したのです。これらの分析法を利用することで、脂肪の蓄積と病気との関係について一層研究ができるようになりました。現在は、臓器の脂質の酸化を抑える食品の探索や、病気に関連しそうな血液中の脂質の量を簡単に測る装置の開発などに企業と共同で取り組んでいます。

食生活の変化により、世界的に肥満の人は増えています。タイや中国では子どもの肥満も問題になっています。今後、肥満がもたらす病気は増えていくと考えられていますが、脂質を高い精度で分析できる研究施設は世界的にも少ないため、「海外から共同研究の依頼を受けることもあります」と千葉さん。脂質を高い精度で測定し研究することのできる高度脂質分析ラボラトリーに、世界中が注目しています。