ラピスラズリ(五角十二面体結晶) アフガニスタン産

ラピスラズリ(五角十二面体結晶) アフガニスタン産

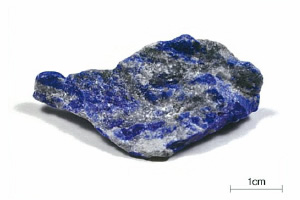

ラピスラズリ チリ産

ラピスラズリ チリ産

ハックマナイト(方ソーダ石) アフガニスタン産

ハックマナイト(方ソーダ石) アフガニスタン産

ラピスラズリ チリ産

ラピスラズリ チリ産

鮮やかな濃紺色を呈し、トルコ石と共に12月の誕生石として知られるラピスラズリ(Lapis lazuli)は、宝石名としての通称である。正式な鉱物名はラズライトlazuriteで、日本名を「青金石」と称し、古くは「瑠璃《ルリ》」とも呼んだ。ラピスはラテン語で「石」を意味し、またペルシャ語で「青い」という意味のラズワード(lazhuward)という言葉に語源がある。古くから装身具(指輪・ネックレスなど)や飾り石として珍重され、さらに、その粉末は岩絵の具などの顔料(日本では「群青」、欧米では「ウルトラマリン」)として利用されて来た。

◆

青金石は、方ソーダ石sodalite、藍方石hauyne、黝《ヨウ》方石noseanなどと共に等軸晶系の方ソーダ石族に分類される。天然では粗粒自形の単結晶が少なく、稀に五角または菱形十二面体の単結晶が産する。ラピスラズリは圧迫や高熱に弱く、また酸などにも溶解するため、加工時には十分注意を要する。珪酸塩鉱物には珍しく硫黄を含有しており、それが青の色彩の原因とされている。細粒の黄鉄鉱を含むものは、紺碧の生地に特有の金色のきらめきが見られ、満天の星空を思わせる。

◆

ラピスラズリと人類の関わりは古く、6千年以上の長い歴史をもち、トルコ石やエメラルドなどと共に最も古い宝石の一つとされる。エジプト王朝の墳墓から発見された黄金の柩《ヒツギ》は、カーネリアン(紅玉髄)やトルコ石と共にラピスラズリがはめ込まれているが、有名なツタンカーメン王の黄金マスクも金と共にラピスラズリで彩色されている。古代メソポタミアのシュメール人は装飾品(ウルの王墓から発見されたモザイク画など)として使用したが、ヨーロッパでは5世紀頃、粉末にして絵具としても使用した。ギリシャ、ローマ時代に「サファイア」と呼ばれていた青色の石は、現在のサファイアではなく主にラピスラズリであった。ミケランジェロの「最後の審判」の背景の空はすべてラピスラズリで描かれている。正倉院宝物の紺玉帯や中尊寺金色堂留め金具などにも使用されているが、マルコポーロの東方見聞録にアフガニスタン北部(バダクシャン地方)産ラピスラズリの記述があることから、シルクロードにより中国を経由して奈良時代に日本にもたらされたと推定されている。

◆

ラピスラズリは、天然では花崗岩と石灰岩との接触部に発達するスカルン帯や閃長岩などのアルカリ火成岩中に、微細結晶の塊状集合体をなして産する。主な産地として、アフガニスタン、ロシア(バイカル湖地域)、アメリカ(ニューヨーク州)、チリ、アルゼンチン、カナダ、ミャンマーなどがある。

(総合博物館 まつえだ ひろはる)