![]()

八田達夫さんは、障がい者が楽な姿勢で座ることができる車いすを約25年にわたって研究しています。この研究から生まれた車いすは、からだが優しく包まれるような「究極の座り心地」です。人に優しい車いすを追求するなかで、障がい者や健常者という枠を越え、あらゆる人が座りやすいいすの製品化にまでたどり着きました。八田さんが作るいすが自然な心地良さを生むのはなぜでしょうか。その秘密を聞きました。

姿勢が調節できることのメリットについて説明する八田さん

健常者にとって「直立座位姿勢」、つまり、まっすぐいすに腰掛けるのはごく簡単ですが、障がい者にとっては大変なことです。

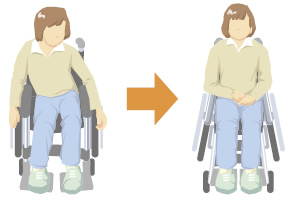

標準的な車いすは、シートや背もたれが、いわゆる直立座位姿勢を想定して作られています。しかしそれでは、障がい者は上半身全体が前に押されてうつむき加減の姿勢となり、運動がむずかしくなったり、頭や首に負担がかかったります。そうなることを防ごうとして、お尻を前に出して座ると、時間とともにからだが前へずれていき、腰に負担がかかるだけではなく、重度の障がい者では耐えられないほどお尻が痛くなってしまいます。

八田さんはこうした問題を解決するため、北海道立心身障害者総合相談所の西村重男さんとともに、さまざまな車いすを試作しました。そして最初に製品化されたのが「アクティブチェア」です。八田さんは穏やかに語ります。「この車いすなら、自然な姿勢で無理なく座ってもらえます。姿勢が安定しない障がい者を型にはめるように固定するためのバンドなどは必要ありません」

そしてさらに改良を加えたのが、1999年に製品化された、重度障がい者用の車いす「シーティングバギー」。こちらはまるで、赤ちゃんがゆりかごの中におさまるように、さらに楽な姿勢で座ることができます。

八田さんたちの車いすの特徴は、座る人を固定するためのバンドなどがないこと。そして座席の骨盤があたる部分の底部前方と後面、さらに背中をサポートする三カ所に、伸縮可能なベルトがあることです。ベルトの長さをマジックテープで調整することで最適な姿勢を生み出します。これはどんな理論に基づいているのでしょうか。

八田さんは、障がい者の身体を力学的な観点から徹底的に調べた結果、二つの重要な点に気づきました。

一つ目は、それまでの車いすでは、頭や首といった各部位の重心位置の偏りに対する配慮がまったくなされていなかったことです。たとえば、まっすぐ座った人と、30度ほど傾いて座った人がいたとします。頭部の重さを5kgと仮定すると、傾いた人の首にかかる負担は、まっすぐの人に比べて4kg以上も重くなります。

そこでからだの角度を変えて、頭がからだの上に乗るように調節すると、同じ重さでも、重力との関係で楽に座れるようになります。その際、頭を押さえたり、バンドなどでからだを固定するのではなく、車いす自体の構造を変えることにしたのです。

二つ目は、関節を動かす際筋肉の起始部(筋肉を動かすときに中心となる部位)となるポイントが大切だということです。たとえば、腕をしっかり上げようとすると、肩の付け根の安定が非常に重要です。健常者であればすんなり腕を上げることができますが、肩が安定していない障がい者の場合、腕を上げるだけでも困難です。車いすに座ったときにも、筋肉の起始部をしっかりと安定させ、動きやすいように座る姿勢を調整するのです。

こうした理論的成果をもとに、八田さんと西村さんは、楽に座れる技術「アクティブバランスシーティング」を生み出しました。

体の重心を考え、頭が体の上に来るよう調節

車いすの研究から生まれた、一般用のいす「Pulseチェア」

八田さんは1976年に北大教育学部を卒業し、民間の知的障がい者の更生施設で7年間、生活指導員として働いていました。八田さんの原点は、現場でともに過ごした脳性麻痺や自閉症の人たちとの出会いです。八田さんはもっと学び直したいという思いで、心機一転、北大の医療技術短期大学部 作業療法学科(現在の医学部保健学科 作業療法学専攻)に入学します。

「もう子どももいるのに、1年生からやり直し。それでも、もっときちんと勉強したかった」と八田さんは笑顔で振り返ります。そこで筋肉や骨格など身体の構造について深く学んだ八田さんは、その後助手となり、西村重男さんとの出会いを経て車いすの研究にまい進します。

臨床現場での試行錯誤、さらに理論的な研究を経て生まれた車いすは、楽な姿勢で座ることができ疲れにくいことから、一般用のいすの開発にもつながりました。それが㈱内田洋行と産官学共同で開発した「Pulseチェア」。北大総長も愛用しているそうです。

八田さんが長年積み重ねてきた重度障がい者のための研究開発はさらに進化し、幅広く人びとの役に立ついすの開発へとつながりました。これは、障がい者のための研究が、より普遍的な研究につながることを示した理想的なモデルといえるのです。