横井佐織助教(大学院薬学研究院)らの研究グループは、メダカを用いた研究を通して、愛情ホルモンとして知られる「オキシトシン」が、動物種や性別によってそれ以外の働きをもつ可能性があることを報告しました。

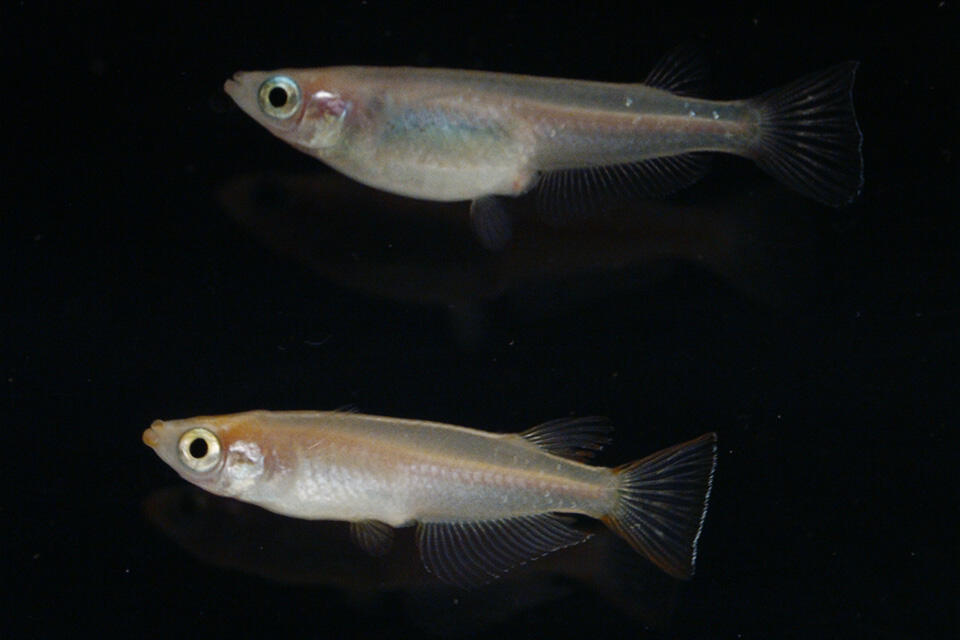

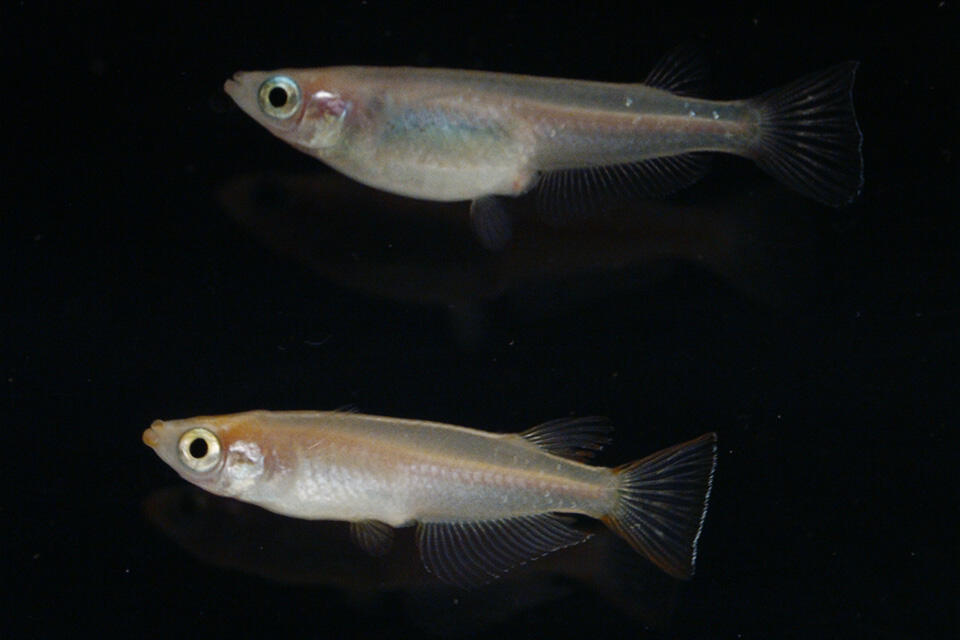

メダカのメス(上)とオス(下)

メダカのメス(上)とオス(下)<撮影:ドキュメンタリーチャンネル>

オキシトシンの働き メスとオスで異なる

脳で分泌されるオキシトシンと呼ばれる物質は、親密な相手に対して、より愛着を高める働きがあるとされてきました。メダカはオスがメスに求愛行動を示し、それをメスが受け入れることでカップルが成立します。横井助教らのこれまでの研究成果から、メダカのメスは視覚でオスを識別しており、見知らぬオスよりも見慣れたオスから求愛された場合のほうが、受け入れるまでに時間がかからないことが明らかになっています。今回の実験で横井助教らは、正常なオキシトシンを合成できない「オキシトシン欠損メダカ」を作り、異性に対する好みを正常なメダカと比較しました。その結果、オキシトシン欠損メスは、見慣れたオスと見知らぬオスのそれぞれの求愛に対し、受け入れるまでの時間が同様であることがわかりました。つまり、メスはオキシトシンが欠損することにより、見慣れたオスを好む性質がなくなったと言えます。

メダカの水槽の前で話す横井助教

メダカの水槽の前で話す横井助教<写真提供:いいね!Hokudai>

一方、正常なオスは、見慣れたメスでも見知らぬメスでも同じように求愛します。しかし、オキシトシン欠損オスは見慣れたメスに対して、見知らぬメスよりも多く求愛行動を示しました。さらに、オキシトシン欠損オス1匹を、通常のオス1匹、通常のメス1匹とともに水槽に放ったところ、オキシトシン欠損オスは、メスが初対面の場合は無関心である一方、見慣れたメスに対してはライバルオスを追い払いメスのそばにいようとする様子が見られました。オスはオキシトシンが欠損することにより、見慣れたメスを好むようになったのです。

正常なメダカの求愛行動から産卵までの様子

親密な異性を好むことへのオキシトシンの寄与を検証した実験は、1匹のメスと1匹のオスがペアをつくる一夫一妻制の生き物においては一部行われてきました。メダカは一夫一妻制ではなく、産卵のたびに相手を変える乱婚制です。乱婚制動物において、そのような実験が行われたのは世界で初めてです。

基礎研究の応用に向けて

横井助教らの研究成果から、動物の種類や性別によって、行動に対するオキシトシンの作用が異なることが明らかになりました。さらに、横井助教らは、「次世代シーケンサー」という遺伝子配列を読みとる機械を用い、オキシトシン欠損メダカは脳の発達に必要な遺伝子の発現量のバランスが崩れていることを確認しました。横井助教は、「バランスが崩れたことで、脳に異常があらわれたのではないかと推測しています。また、メスとオスでは遺伝子の発現の仕方に違いがありました。それが行動における性差に結びついたのではないかと考えています」と話しました。オキシトシンを欠損させることにより発現量が変化した遺伝子は、人にも存在します。「将来的には、他の動物を用いた実験も進めていき、人におけるオキシトシンの機能の解明にもつなげられたらと思っています」と、横井助教は語りました。

本学で記者レクを実施

2月14日(金)、当研究成果についての報道関係者向け説明会が本学薬学部にて開催されました。参加した報道関係者からは多くの質問が寄せられ、複数のメディアで取り上げられました。

NHK NEWS WEB 異性の好み変わる?メダカで実験

日刊工業新聞 メダカの異性の好み、オキシトシンで左右 北大が解明

(総務企画部広報課 学術国際広報担当 菊池優)

関連リンク

- Sexually dimorphic role of oxytocin in medaka mate choice

Saori Yokoi, Kiyoshi Naruse, Yasuhiro Kamei, Satoshi Ansai, Masato Kinoshita, Mari Mito, Shintaro Iwasaki, Shuntaro Inoue, Teruhiro Okuyama, Shinichi Nakagawa, Larry J. Young, and Hideaki Takeuchi

PNAS first published February 18, 2020 - プレスリリース「愛情ホルモンが左右するメダカの異性の好み~オスとメスで逆に働くオキシトシン~(薬学研究院 助教 横井佐織)」

- 北海道大学薬学部・大学院薬学研究院ホームページ