2020年春の褒章において、理学研究院の圦本尚義(ゆりもと ひさよし)教授が紫綬褒章を受章しました。前編では、圦本教授の喜びの声をお伝えしました。後編では、研究の歩みを紹介します。

紫綬褒章を受章した圦本教授

紫綬褒章を受章した圦本教授

隕石を分析する装置「同位体顕微鏡」の開発

1958年に和歌山県で生まれた圦本教授。「子供のころは、きれいな鉱物を集めるのが好きで、みかん畑で水晶を発掘しては喜んでいました。宇宙への興味もあって、天体望遠鏡で星空を観察したりもしていました」と話します。学生時代は鉱物の研究にうち込み、1985年、深海の石についての論文で、筑波大学にて博士号を取得しました。

「その後、幼いころからもっていた鉱物への興味と宇宙への興味がつながって、太陽系の起源を探りたいという気持ちから隕石の研究をはじめました」。当時、地球惑星科学の研究者たちは、隕石は太陽系形成時につくられた物質からできていて、太陽系形成時より前につくられた物質はもう破壊されてしまっていると考えていました。圦本教授は太陽系形成以前の物質を隕石中に見つけようと、20年の歳月をかけて「同位体顕微鏡」という巨大な分析装置を開発しました。

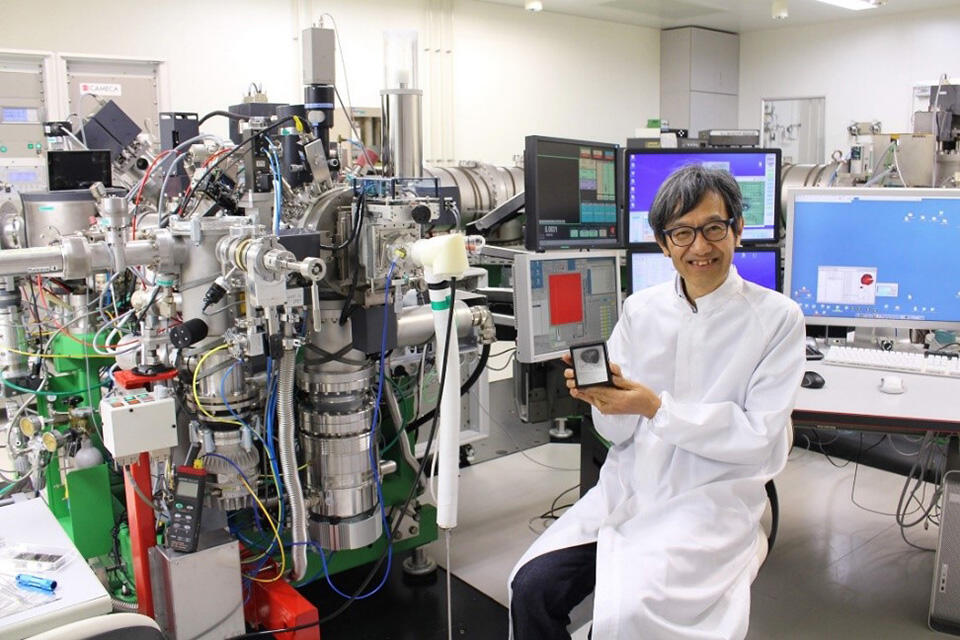

自身が開発した同位体顕微鏡の前で

自身が開発した同位体顕微鏡の前で

隕石は46億年前からの手紙

「同位体」とは、同じ元素でも、重さの異なるもの同士のことを指します。例えば、一口に「酸素」といっても、重さの違う16O、17O、18Oの3種類が存在します。同位体顕微鏡は、異なる種類の同位体の分布をミクロなレベルで画像化できる装置なのです。

地球上の物質に含まれる同位体の割合は、ほぼ一定です。なぜなら、地球などの惑星は形成される際の熱によって、材料であるガスやチリは溶け、均一化しているためです。1973年、シカゴ大学のロバート・クレイトン教授らが、「コンドライト隕石」とよばれる隕石のなかに、地球とはまったく違う同位体比の鉱物を発見しました。この発見は、宇宙から降ってくるコンドライト隕石には、46億年前の太陽系形成以前の材料が均一化されずにそのまま閉じ込められていることを意味しており、圦本教授はそれを実際に見つけようと考えたのです。

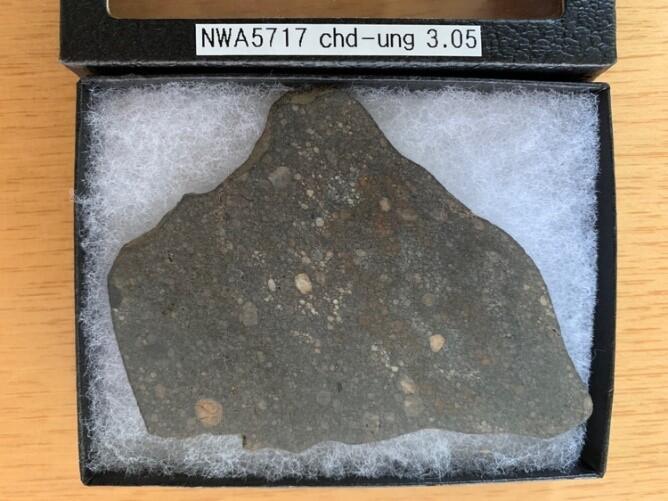

圦本教授の隕石コレクションのひとつ。

圦本教授の隕石コレクションのひとつ。地球上に落ちてくる約80%が「コンドライト隕石」で、圦本教授はそれらの分析に当たっている

(写真提供:圦本教授)

2002年から2004年にかけて、圦本教授は、「ケイ酸塩鉱物」を含んだコンドライト隕石を同位体顕微鏡で分析しました。ケイ酸塩鉱物は、地球などの惑星のおもな材料であり、宇宙でもっとも豊富な鉱物といわれています。そしてついに隕石のなかから、同位体比が地球上とは異なる、太陽系形成前にできたケイ酸塩鉱物の微粒子を発見することに成功しました。この微粒子は、星が一生を終えるときにつくられる宇宙のチリでした。圦本教授は、自身が開発した同位体顕微鏡をもちいて、隕石中の異常な同位体比を手がかりに、地球の材料は宇宙のチリ、つまり星のかけらであるということをはじめて明らかにしたのです。この研究成果は、イギリスの科学雑誌 "Nature"に掲載され、太陽系の起源をさぐる研究の発展に大きく貢献しました。

太陽系誕生のプロセスを提唱

2004年、圦本教授は本学の倉本圭 助教授(当時。現在は教授)と共同で、太陽系の成り立ちについて、新たな説を提唱しました。それまで惑星の材料は、「原始太陽系星雲」とよばれる、太陽を取り巻く巨大な円盤状の雲のなかで起きる高温現象によって生まれると考えられていました。

圦本教授らは、同位体比の変化を体系化することで、チリとガス、そして水との極低温下での反応過程によって原始太陽系の材料が生まれたとする、「圦本-倉本モデル」を考案しました。この論文は、アメリカの科学雑誌 "Science" に掲載され、世界中の研究者たちを驚かせました。そして3年後、圦本教授は、同位体顕微鏡をもちいて隕石のなかの酸素同位体比を分析することで、原始太陽系星雲の水の痕跡を残す物質を発見し、その説をみずから実証しました。

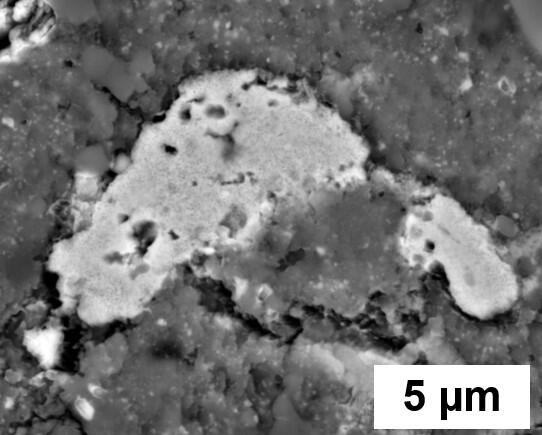

2016年撮影隕石中から発見された、原始太陽系星雲の始原水の痕跡を残す物質

2016年撮影隕石中から発見された、原始太陽系星雲の始原水の痕跡を残す物質(写真提供:圦本教授)

隕石のふるさと小惑星へ

圦本教授は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の小惑星探査機「はやぶさ」プロジェクトにも参加しています。2003年の打ち上げ前の計画段階から関わり、2010年の帰還後には、はやぶさが小惑星イトカワから持ち帰ったサンプルの分析にも携わりました。同位体顕微鏡で調べた結果、コンドライト隕石のなかの鉱物と、イトカワのサンプルに含まれていた微粒子の同位体比が非常に似ていることがわかり、隕石のふるさとは小惑星であることが明らかになりました。

2016年3月から2020年2月にかけて、JAXA 地球外物質研究グループ長・教授も兼任し、現在は2020年12月の「はやぶさ2」の帰還に向けて、サンプルの受け入れ体制を整えています。

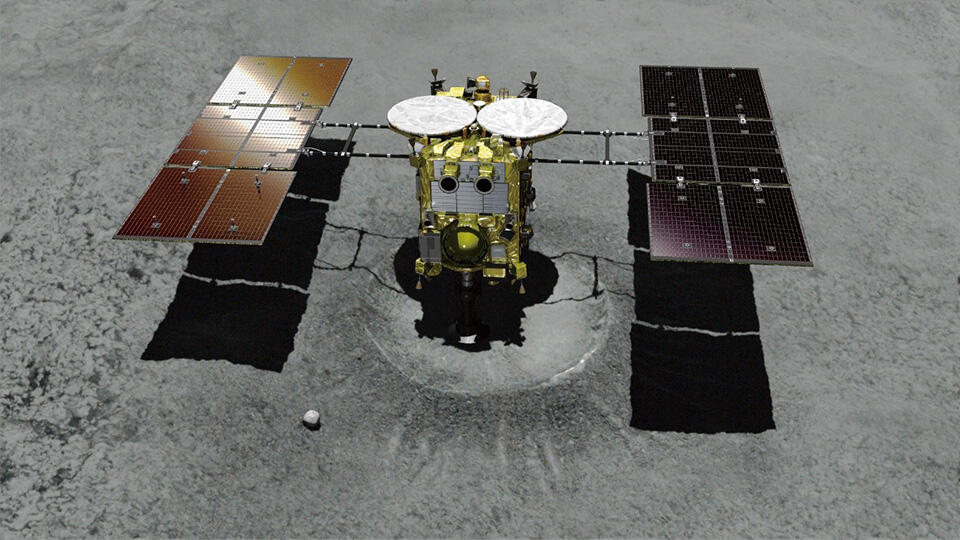

小惑星探査機「はやぶさ2」(©JAXA)

小惑星探査機「はやぶさ2」(©JAXA)

圦本教授の未知への好奇心。それは、みかん畑で水晶を探し求めたあの日から、尽きることはありません。まだ見ぬ世界をのぞくため、その手段をも生みだす底なしの好奇心で、隕石や小惑星に秘められた情報を読み解きます。圦本教授のこれからの活躍にも注目です。

(総務企画部 広報課 学術国際広報担当 菊池 優)

協力:高等教育推進機構 オープンエデュケーションセンター

科学技術コミュニケーション教育研究部門(CoSTEP)

関連リンク

- 理学研究院 圦本尚義教授が紫綬褒章を受章(前編:インタビュー)

- いいね!Hokudai クローズアップ 紫綬褒章に圦本尚義さん

- 理学部Webサイト 超領域対談「試料(サンプル)に刻まれた進化を読み解く[地球惑星科学 × 生物学]」

- いいね!Hokudai クローズアップ #70 太陽系の起源を「顕微鏡」で調べる

- 太陽系における不均質な酸素同位体組成の分子雲起源説

倉本 圭, 圦本尚義 日本惑星科学会誌 Vol.14. No.4, 2005 - 地球・太陽系の起源を探る:石になった星

圦本尚義 学術月報, 59(3), 173-178, 2006-03 - 隕石中に閉じ込められた太陽系形成当時の化石を同位体顕微鏡で捜す

圦本尚義, 坂本直哉 顕微鏡 Vol.47. No.2, 2012