リサーチタイムズとesse-sense(エッセンス)のコラボレーション記事をお届けします。esse-senseは、分野の垣根を超えた研究者たちのインタビュー記事を通して「あなたの未来を拓く」をコンセプトに、株式会社エッセンスが運営するウェブメディアです。本学の研究者たちにもスポットライトを当て、インタビュアーである西村勇哉氏(エッセンス 代表取締役)が、最先端の研究、そして研究者ならではのものの見方や捉え方に迫ります。ライターは草刈朋子氏が務めました。

理学研究院の講師であり、NPO法人喜界島サンゴ礁科学研究所を立ち上げ理事長も務める渡邊剛さん。過去の地球環境を克明に記録するサンゴ礁の調査・研究を続けてきた渡邊さんは、2014年にサンゴ礁の聖地・喜界島の廃校となった小学校に拠点としての研究所を立ち上げます。そして、「100年後に残す」をスローガンにサンゴ礁研究をベースにした教育・発信活動に積極的に取り組み続けています。

わずか7年で人口7,000人の喜界島の風土に馴染んだ研究所は、今では子どもや学生、ジャンルを超えた様々な研究者が集う場に。そのあり方は、サンゴ礁の持つ多様性にも似ています。渡邊さんの視線の先にある、サンゴと人のよりよい関係を探ります。

渡邊 剛

北海道大学 大学院理学研究院 地球惑星科学地球惑星システム科学科 講師/NPO法人喜界島サンゴ礁科学研究所理事長。横浜市生まれ。1994年、北海道大学理学部地質学鉱物学科卒業。同大学大学院地球環境科学院修士・博士課程終了後、サンゴ礁に記録される地球環境変動をテーマに、オーストラリア国立大学、フランス国立気候環境研究所、ドイツ・アーヘン工科大学地質研究所、ハワイ大学などで研究に従事。2014年より鹿児島県喜界島にNPO法人喜界島サンゴ礁科学研究所を立ち上げ、理事長に就任。

サンゴ礁の圧倒的な存在感に魅了されて

西村 まず、渡邊先生のこれまでの研究について、そもそもなぜサンゴの研究を始めたのかというところからお話をお伺いしたいと思います。

渡邊 はい。僕は、もともと生まれは横浜ですが、父親の勤務先の関係で九州を転々としていたせいか北への憧れがあって、「若者とバカ者は北を目指す」という法則を自らに課して北海道大学(以下、北大)に入りました。北大は1年次の成績と本人の希望で学部に振り分けられるんですが、僕は授業そっちのけで交流に力を入れていたから、本当は動物や生き物のことにすごく興味がありましたが、僕の成績では人気のある獣医学部や農学部は無理で、理学部の地質学鉱物学科に入ることになりました。

西村 なるほど。あれ、動物じゃないみたいな。

渡邊 そうなんですよ。一応、恐竜もあるけど化石ですからね(笑)。それで、担当教諭から「君は何がやりたいんだ?動物か恐竜か?」と聞かれて、「研究者になりたい」と言ったら、「サンゴでどうだ?」と。

西村 突然出てきた!なんでサンゴなんですか?

渡邊 北大は前身の札幌農学校が開拓使仮学校として始まっているので、当時の日本領だった台湾に植民学を教えに行っている関係で、古くからサンゴの研究をしているんですね。僕は「若者とバカ者の法則」で北に来ちゃったけど、それを聞いて、「南もいいな」と思っちゃったんですよ。

しかし、最初の頃は雪が降りしきる北海道で何億年も前のサンゴ化石のサンプルを少しずつ磨いては観察し、写真に記録するのを繰り返す、初めに浮かんだ南のイメージとは全然違う毎日。それでも昔のサンゴがつくった化石を細部まで見ると、いろんな法則性があって、そこに魅力を感じていました。

初めて生きたサンゴを目にしたのは、大学院生時の夏に行った石垣島でした。そこで初めて見たサンゴ礁は圧倒的な存在感があり、「なんだこれは?」と......。いまだにうまく言葉にできないんですよ。

石垣島の海中に広がるサンゴ礁

石垣島の海中に広がるサンゴ礁西村 どういう風景が見えてたんですか?

渡邊 見えたものといえばまずビーチが真っ白で、手に取るとみんなサンゴなんですよね。海に潜ると生きたサンゴが果てしなく広がっている。でも圧倒されたのは風景じゃないのかもしれない。自分自身で感じるものが大きくて、サンゴの深みにハマッていきました。

ちなみに、お金がないから海岸にテントを張って2か月生活していたんですが、そうすると台風が来るじゃないですか。見かねた警察や近隣の人が近くの民宿に「倉庫でいいからテントを張らせてくれ」と交渉してくれて、だったら「飯をやるから住み込みでこの宿で働け」みたいな展開になってね。

西村 はははは。

渡邊 そういう宿にはいろんな研究者が集まるんですよね。生物学者や人文系の考古学者、研究者だけじゃなくて水産関係の人も滞在しているので、夜になると飲むんですよ。言語が全く違うんだけど、メチャクチャ面白いので、「じゃあまた来年も来るか」とか、それぞれの大学に呼んでくれるようになりました。

だから、学位をとるまではそうやって楽しく過ごして、学位をとった後は客員研究員としてグレートバリアリーフのあるオーストラリアや、ポリネシアを抱えるフランス、ドイツ、ハワイなど、サンゴ研究の盛んな国の大学や研究機関を転々としました。

オーストラリアは2年くらい住みました。行ってみたら、大学は内陸の首都にあり、「海はどこだ?」みたいな感じでしたけど。その後、フランスやドイツの研究所にも行きますが、やっぱり研究の拠点は都市部にあるんですね。もちろん、フィールドワークではいろんな島々を回るんですけど、行ってもせいぜい1ヵ月くらいでまた戻ってくるということを繰り返していました。研究をやっている人たちは面白いし、分析に使う装置もかなり大型ですから、研究環境としてはとてもよい。研究も面白くて止められないんだけど、やればやるほどフィールドから遠くなることに疑問を感じ始めていました。それで「拠点をつくりたい」って思いが芽生えたんですね。

リトルケイマン島でのサンゴ化石の掘削調査

リトルケイマン島でのサンゴ化石の掘削調査

フィールドに研究拠点がないことが問題だ

西村 そこから今度は、喜界島に赴き、NPOを立ち上げて研究所(NPO法人喜界島サンゴ礁科学研究所)をつくられた経緯についても少し伺わせてください。

渡邊 はい。結局、研究を進めていく中で、研究者のフィールドと実際の拠点が違うことに違和感を感じたわけですが、とはいえ、フィールドがあるだけでは、こういう研究はできないんですよね。発展途上国では、美しいサンゴを研究するより、もっとお金になることを研究対象にします。素晴らしいサンゴ礁があるのに人々はそこを単なる魚が獲れる所としか思っていないから、爆弾でサンゴを破壊して魚を獲ったり、毒を使ったりする。だから、研究者も資料を採取した後の分析は、拠点に持ち帰ってからやるんです。

でも我々がフィールドワークをやる時は、どうしても地元の方々の協力が必要です。協力者がいないと国によってはうしろから鉄砲で撃たれることもあるし、船を出してくれないこともある。だから、フィールドワークは大体地元の協力者がいて、仲良くなったりするんだけど、その人自身はサンゴの面白さや楽しさを知らないし、大人がそうだと子どもたちにも伝わらないわけです。

オマーンでのフィールドワーク

オマーンでのフィールドワーク渡邊 そういう違和感がどんどん溜まっていって、これはやっぱりフィールドにそういう拠点がないからだと思うようになりました。地元の方が単に教育不足だからというわけではなく、拠点がないことが問題なんだと。それで喜界島というサンゴ研究では聖地みたいな場所についに足を踏み入れたという。

西村 喜界島は、もともとフィールドとしては行かれていたんですか?

渡邊 喜界島は有名すぎて逆に行きませんでした。やはり研究者は誰も手をつけていない未知の所に行ってなんぼというか。僕はポスドク(博士研究員。博士号取得後に任期制の職に就いている研究者)時代も相当長かったし成果も必要だから、すでに先人が研究している場所は避けていました。あとちょっと怖かったし。

西村 すごい人いっぱいいるぞ、みたいな。

渡邊 喜界島のサンゴ礁についての論文もあるし、既に研究している人もいる。

西村 協力してくれる地域の人も被ったりしますよね。

渡邊 そうそう。だから自分に研究者としての自信ができた時に恐る恐る行ったし、残しておいたという感じもありますね。だから、喜界島に行ったのは、7年前なんですよ。そうしたらやっぱりすごかった。

西村 そうか。やっぱり聖地か、みたいな。

渡邊 聖地だと思いました。地上には10万年、8万年、6万年といういろいろな時代のサンゴがあるし、海の中も丁度熱帯と温帯の間ぐらいのサンゴの種類が同時にいるし、「これはなんか全てが面白そうだな」と直感で思いましたね。

喜界島のサンゴ礁段丘(6万年前のサンゴ礁)

喜界島のサンゴ礁段丘(6万年前のサンゴ礁)

100年後に残すために、子どもたちに本物を感じてもらいたい

西村 喜界島サンゴ礁科学研究所が目指しているところも少し伺いたいんですが。7年前に研究所を立ち上げられた時に、どういう方向性の研究所にしようかということを決められたと思います。そこについてのお話を伺えますか。

渡邊 研究所を立ち上げるということは、フィールドワークから分析から、それを一緒に議論する人も必要だから、一人でできることには限りがあるな、ということは思っていました。何をどのくらいまで残せるのかということを考えた時に、まず、喜界島は既に自然と歴史が「残されている場所」だと思ったんですね。だから、それらをサンゴ研究の成果を含めて、100年後に残すということを考えました。10年後だと「そんな近況の話は関係ない」という反応になりがちだけど、「100年後」というと、直接の利益や利害がないので俯瞰的に見てくれるし、酒を飲みながら「100年後って夢があるじゃないか」という感じで乗ってきてくれたりする。

廃校を利用した喜界島サンゴ礁科学研究所

廃校を利用した喜界島サンゴ礁科学研究所渡邊 では、どうやって100年後に残すかを考えた時に、やっぱり我々より確実に長生きするのは子どもたちだから、島の子どもたちにサンゴのことを教えたんですよ。すると、やっぱり子どもたちの感性はすごい。少し教えただけで、今まで石ころだと思っていたものを「これサンゴでしょ?」って研究所に走って持ってくる。

その時思ったのは、子どもたちには本物を見て感じてもらうことが必要だということ。その「本物」は、自然だけじゃなくて、我々みたいな研究者も本物として見せてあげることだと思ったんですね。喜界島には高校までしかないので、子どもたちは早くに島を出てしまうし、大学生にも滅多に会う機会がないですから。

西村 確かに。

渡邊 そうやって、きっかけを与えるだけで、子どもたちが自分で吸収することがわかったので、今度は島の中だけじゃなくて、外からも集めようということになり、サイエンスキャンプを始めました。東京から来た子どもたちも初めは「ふーん」って斜に構えているけど、やっぱり順応力は素晴らしいもので、すぐに島の子どもたちと仲良くなるし、発表会もちゃんとやるんですよ。それを見る研究者も「そういうのは楽しそうだから」って自分でお金を出して海外から来てくれたりする。そうすると子どもたちも研究者ばりの発表をする。

ですよね。お互いにちょっとずつ刺激し合っているみたいな感じには見えます。

サイエンスキャンプでサンゴ礁の調査を行う参加者

サイエンスキャンプでサンゴ礁の調査を行う参加者西村 ちゃんと見てくれる大人がいるとやる気が出ますよね。

渡邊 そうなんですよ。やりながら「あれ?もしかしてこれ教育か?」と思ったりして。ですから、研究所の理念は「研究」「教育」「普及」。実務的にはその3本柱で研究所を回しています。

島で本物の研究者であり続けるためには、常に発信する姿勢が必要

西村 僕が喜界島サンゴ礁科学研究所に出会ったきっかけは、Google検索なんです。サンゴが気になって調べていたら、日本サンゴ礁学会とNPO法人喜界島サンゴ礁科学研究所の二つに行きついて、そうしたら両方に渡邊先生の名前があった。丁度、シンポジウムの大会長をされていたんですよね?

渡邊 はい。北大でやったときですね。

西村 そうそう。それで渡邊先生に辿り着いたわけですが、見ていくと、発信に力を入れていることが伝わってきました。冊子もちゃんとつくっているし、イベントも単にやるだけじゃなくてゲストを呼んで来るところから、一つ一つの活動をちゃんとやっている。でも、みなさん研究者じゃないですか。NPO法人の立ち上げもまず研究者がベースになって運営されているので、なんでそんなにキッチリできているのかということは、一度聞いてみたかったことです。

サンゴ礁科学研究所のニュースレター『KIKAIREEFS』13号

サンゴ礁科学研究所のニュースレター『KIKAIREEFS』13号渡邊 一つには100年後に残すというコンセプトがあるわけですが、一方で、地方に埋もれすぎて発信ができないことへの危惧があるわけです。島にいると、「小学校に来て今度は算数を教えてくれ」「英語も教えてくれ」とか、いろんな相談を受けます。なるほど、こうやって少しずつ疲れていくんだなという実感もあるんですよ。

でも、島の人たちが自分たちを受け入れてくれた背景を考えると、やっぱり何かしら自分たちとは「違うものを持っている」と思ってくれたからだと思います。だから、島で残り続けるには、本物の研究者であり続けることだし、どんなに小さな規模でも発信していかないといけない。だから、島から世界へ発信することはキープしたいことの一つです。

小さな島のNPOだからこそ、人が交わる場所になる

西村 研究所には運営を行うチームがいるんですか?

渡邊 いないですね。運営はど素人の僕や所長の山崎(九州大学大学院理学研究院で助教を務める山崎敦子氏)がなんとかやっている感じです。ただ、関わり方は様々で、僕みたいな大学関係者でボランティア的に参加する会員や大学生、大学院生がインターンとして来るパターン、あとは若干ですがサンゴ塾で少し授業料を払ってくれる人がいます。ただ、それだけでは回らないので、最近は島に住んで常駐でやってくれるスタッフが4、5名います。

西村 それがすごいなと思って。山崎さんも大学の教員ですし、渡邊先生ももちろんそうですし、研究者をやりながら研究所の運営も考えるとなると、結構頭の中がごちゃごちゃしてきませんか?

渡邊 ご覧のようにごっちゃになっていますね。だけど、それでやっていると、サイエンスキャンプでは大学生が小学校や中学生の面倒を見るような流れが出てきました。研究目的で島に来た学生が「僕、子どもの世話とか大好きです」と言ってくれたことに始まり、他の学生からも手伝いたいという声が出てきたので、それをきっかけにインターンシップ制度をつくったり、あとは、せっかく来た人がもう少しコミュニケーションできる場所があるといいねという声から、カフェができたり。

サンゴCAFE(新たに建設し、喜界島サンゴ礁科学研究所に併設)

サンゴCAFE(新たに建設し、喜界島サンゴ礁科学研究所に併設)渡邊 これまでお世話される側だった小中高生たちがいつの間にか大学生になってお世話をする側になり、その親たちもどんどん参加して、「こういう補助金があるぞ」みたいな助言をもらうこともあります。中には役場の人もいて「小学生用の便器だから、特に外国人はつらかろう」といって、トイレの改修予算をつけてくれたりね。全てが後付けですが、ただそうやって全てが回っているので......お金以外は回るような気がするんですね。

西村 今は大学生も北大、九大(九州大学)、いろんな所から来ているわけですよね。

渡邊 そうですね。特に宣伝はしてないんですが、日大や立教大、ICU、秋田大、鹿児島大......いろんな所から来ていますよ。

西村 今おっしゃった中では、例えば秋田大やICUとかはサンゴの研究する場所はないですよね。

渡邊 ないですね。そういう人たちは、教育や観光、地方創生などに興味があるといって来るんです。「俺、その専門じゃないぞ」って初めは思っていたんですけど。

西村 一つはサンゴ礁の研究所としてのフィールドがあり、もう一つは地域、もしくは教育のフィールドで回っている感じですか?

渡邊 まさにそうだと思いますね。僕が最初のフィールドである石垣島で体験した時と同じようなことが今起こっていて、サンゴをバリバリ研究したい人と文系の方が一緒にいるわけです。

西村 面白いですね。文系だと結構そういうのはあるんですが、自然科学で、しかも地質学のような地域のことと遠そうな学問で、それが起こっていることがすごく面白い。

渡邊 そうなんですよ。僕からしたら、サンゴのお陰だなと思う。サンゴってやっぱり島をつくるし、そこには人間も住んでいる。フィールドとしては循環しているし。しかも小さい島なので、どうしても人が巡り会っちゃうっていうか。都会にいたらいろんな人がいっぱいいるから、研究者や教育をやりたい人が来てもあまり交わらないんだけど、小さい島だとお互い助け合わないと生きていけない。面白いなって思います。

西村 すごく面白いですね。大学院附属の研究所って、地元では「あそこはちょっと怖い」みたいな距離感があったりします。それが全くない。

渡邊 実は最初、研究所をつくるときに北大側で校舎を借りるという話もありましたが、やっぱりあるべき姿を考えた時に、いろんな大学や色んな種類の人間が関わった方がいいと思ったんですね。

研究所主催の喜界島でのトークイベント。喜界島から世界にも発信する

研究所主催の喜界島でのトークイベント。喜界島から世界にも発信する西村 もともと喜界島で研究をしていた研究者の方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、そういった人たちとも関わりはありますか?

渡邊 はい、もちろん。初めは気を遣いましたけど、皆さん大賛成してくれました。今現役の方も、あるいはもう引退された大御所の方も「やっぱりそういうのがあったらいいと思ってたんだよ」と言ってくれて、そこも初めの滑り出しがうまくいった一つの理由かなと思います。

やはり、研究者としては、フィールドワークだけして引き上げることに違和感を感じている人もいる。サンゴ研究所には宿泊施設もあるので、「そんな拠点があるんだったらぜひ協力させてくれ」みたいな感じですよね。

西村 すごくいろんな条件がうまく重なったんだなと思って。喜界島って泊まる所が少ないじゃないですか。先日喜界島を訪れたときも、山崎先生に泣きついて研究所に泊まらせてもらいましたけど、でも、その「泣きつくしかない」っていうことがいいんだなと、今思いましたね。

渡邊 その通りだと思いますね。あの宿泊施設は、もともとサイエンスキャンプに小学生の時から参加していた子たちの中から「移住したい」という声が聞かれるようになってつくったものでした。最初は半信半疑だったけど、すごく熱意があるから、「じゃあ滞在するところを用意せねば」というところからできたもの。

西村 なるほど。"ない"のが逆にいいんだ。

渡邊 そうなんですよ。あとは先ほど西村さんも話されましたけど、やっぱり地方に行くと大学附属の臨海実験所があって、やはり地元とは交わらないんですよね。

西村 そうそう。

渡邊 大学や大きな機関の附属研究所というのは、予算面ではすごくよくて、だからこそ半永久的に人材が確保できるし、施設が壊れれば直してくれるという利点はあると思うんですが、それだと人が交われないように感じてNPO法人にしたんですよね。

西村 NPOって、攻撃力低そうな感じはしますよね。

渡邊 そうそう。ふんわりしているぞ、みたいなね。あと地元に埋もれたくないという思いがあったので、初めからまちに予算を申請することもしなかったんですよ。まあ、そういうことができたのは、僕らが「地質」出身で、最終的には「廃屋でも住める」という感覚があったからとも言えますが。

西村 ははは、なるほど。フィールドは自然だし、結構厳しい場所が多いっていうことですね。

渡邊 はい。砂漠の真ん中だったり海の真ん中だったりね。そこにマラリアの大群が襲ってくるような所もあったので全然。喜界島と同じように隆起しているサンゴ礁の島でパプワニューギニアがありますが、そこは赤信号で止まると身ぐるみ剥がされたり、石を投げられるような世界でした。そういう意味では喜界島は平和で、少なくとも襲われることもないですから。

学生とともに成長していくことが自分へのリターンに

西村 ちなみに、渡邊先生は大学の研究者なので、別に喜界島に研究所をつくらなくても怒られはしないと思うんですよね。でも一方で、研究者だからこそできたということも言えますよね。例えば、先ほどの話にもあったように、いきなり行政の仕事をしなくても、しばらくは自分たちで回せてしまうところもある。

だから、本来はやらなくてもいいことだけど、やろうと思えばできるし、やったら面白かったと。研究者としては、これをやったことで何か自分に返ってきたものはあるのでしょうか?

渡邊 だいぶ返ってきていますよ。自分が一番楽しんでいますからね。

今言われたように大学の研究者だからできたというのも確かにそう。大学が他の研究所と何が違うかというと、常に若者が入ってくるところですよね。特に地質学や地球環境学はフィールドベースなので若い力が必要だし、地球環境はどんどん変わっていくので課題も変わります。そうすると、やっぱり若手を育てないといけないですよね。それは大学の使命の一つだと思うんです。そうすると自分も次々に新しいことに挑戦して行く必要がありますから、研究所をつくって若者と一緒にできているということは、自分にとっての成長にもつながることだと思います。

また、研究所に関わっている学生たちを見ていると、成長ぶりが半端ないわけです。普通、役場や漁協との打ち合わせに行く学生はなかなかいないと思いますが、島を拠点にしていると「今度は中学校で講演してくれ」とか、いろんなことが派生します。さらに先ほど言ったように違う分野から人がどんどん来ると、研究室あるいは大学で学んでいる学生よりもいろんなことを経験できます。

僕も大学在学中の「一番の成果は何か」っていったら、やっぱり人でした。今の大学のあり方を批判するわけではないんですが、大学としてちょっと大きくなりすぎているとも思う。

インターンの大学生が企画したサイエンスカフェイベント(喜界島にて開催)

インターンの大学生が企画したサイエンスカフェイベント(喜界島にて開催)西村 今のお話で思い出したのが、5年ぐらい前に母校の大阪大学で新しい取り組みが始まり、一般向けのシンポジウムで基調講演の機会をいただいたことがあります。母校だし出身地でもある、話すべきことは何だろう、といろいろ考えて、「大学が研究者たち共に、まちなかに研究所をつくるのはどうでしょうか」という話をしました。そうしたら、そこの部分はあまり取り上げてもらえなかった。それ以外のところが良かったという感想を聞いて、「そうかー、うまく伝わらなかったかなあ」と思ったことがあります。

渡邊 北大がいいなと思うのは、まちなかにあってススキノとも近いこと。大きな大学は多くが郊外に行くじゃないですか。九大しかり、それは学生にとって酷だなと思う。

西村 はい。広い場所も必要なので全員が丸ごと移る必要はないけど、小さな場所がいっぱいあるのはよいなと思います。

渡邊 今年は新型コロナの影響もあって本当にいろんな大学の学生や院生が「インターンをやらせてくれ」みたいな感じできました。やっぱり学生は交わりの中から学べることがあると思っている。

西村 今の時代は、わかっていることは調べればいいけど、わからないものへの出会いが少ないですよね。その点、現場にいると自動的にどんどん巻き込まれていくので、出会いが生まれやすい。

渡邊 その通りだと思いますね。初めから説明できることなら先生方もこれが面白いからやれと言えるけど、説明できませんから。巻き込まれる中で発見していく体験は、若ければ若いほどいいと思います。特に大学生は最後のチャンスかもしれない。

インターンの大学生が企画したサイエンスカフェイベント(喜界島にて開催)

インターンの大学生が企画したサイエンスカフェイベント(喜界島にて開催)

サンゴに刻まれた環境変動の記憶を、歴史の正確な検証に生かしたい

西村 ここで渡邊先生の研究の方の話に戻りたいと思います。喜界島に赴いたことで何か新しいテーマは見つかりましたでしょうか?

渡邊 はい。サンゴ礁は特性が2つあり、一つは命を育む多様性、もう一つはサンゴの持つ敏感性です。敏感性の一つの現れとして、サンゴは環境変動などの過去に起こったことを記録しているわけですが、僕はどちらかと言うと、その敏感性をメインに研究をしてきました。

サンゴは毎日骨をつくり、それを残していくという作業をやっています。それがサンゴ礁をつくったり、島をつくったりするわけですが、調べると数億年というレベルで記録が行われていることがわかるんですよね。例えば地層を調べても「ここ数万年で暖かくなってきた」、「この数千年は暖かい」という世界なんですけど、サンゴは1年に1㎝伸びていくので過去の時間解像度がもの凄いわけです。

サイエンスキャンプで採取した現生のハマサンゴ試料

サイエンスキャンプで採取した現生のハマサンゴ試料西村 同じ1cmに入っている情報の量が違うっていうことですね。

渡邊 全然違うんですよ。例えば、地球温暖化がここ100年でどう変わってきたのかなどもわかる。風向きや黒潮の流れ、台風、洪水、あるいは全く雨が降らない期間があったとか、場合によっては、エルニーニョ現象の発生もわかる。

だから、僕はサンゴを観察しながらそういう発見をしてきたわけですが、25年ぐらい経った時にふと「これって何が面白いの?」って、思ったんですね。

地質学にいると、なかなか人に交わることがない。でも、例えば考古学者や歴史家にそういう話をすると「そんな情報がわかってたら、ここが説明できるぞ」という話になってくる。例えば、縄文時代なんて穏やかで過ごしやすい時代というイメージがあるけど、喜界島のサンゴを調べるとそんなことはなくて、結構激しい環境変動があったことがわかるし、その時期に世界規模で激しい環境変動が起こっていたこともわかるんです。

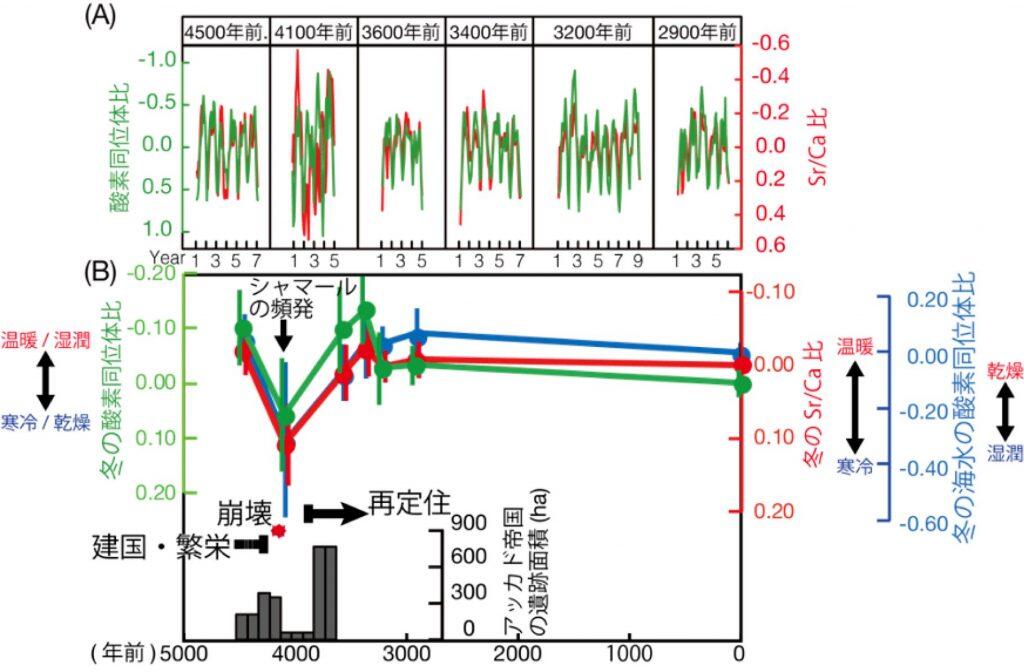

草刈朋子 具体的にはどんなことがわかりましたか?

渡邊 例えばメソポタミア文明の一番初めのアッカド帝国が滅びた時期については、これまでも全体的に乾燥していて争いがあったことはわかっているんですが、サンゴの骨格で見てみると、その頃に3ヵ月間、冬の風が鳴り止まない時期があったことがわかったんですね。

アッカド王国の調査時の様子

アッカド王国の調査時の様子西村 寒くて乾燥しているということですね。

渡邊 そうなんですよ。地元の人が「シャマール」と呼んでいる冬の風なんですが、それが吹けば、灌漑の底が詰まるなどして農業が困難になるので、その規模の風が吹くと人々は都市を手放すということが具体的にわかってきた。そういう例によって、歴史や考古学的な事実が説明できると、縄文時代の人々が平穏でのんびりと生きていたようなイメージも考え直さないといけなくなる。

(A)化石サンゴから分析した各時代における酸素同位体比とSr/Ca比。

(A)化石サンゴから分析した各時代における酸素同位体比とSr/Ca比。(B)化石サンゴから復元した冬の気候とアッカド帝国周辺の遺跡の面積。化石サンゴは約4,100年前の気候イベントを記録しており、約4,200年前にアッカド帝国周辺の遺跡の面積が減少している。

渡邊 あと最近では、どういう地球環境になったら人は移動するのかについて研究しています。特に島は周囲を海に囲まれているので、どうなったら移動するのか、いろんな先生たちと話をしたいですね。今までは別々にやっていた気候復元や地球環境学、遺跡からわかることなども、実は一緒に考えた方がよいわけだし、人間は自分で進化して火や武器や技術を開発していった特別な存在というイメージがあるけど、そこは検証しなければいけない。

西村 努力はあったかもしれないけど、なんらかの必要性なり、環境があって、結果的に火や道具を使うようになったということですね。

渡邊 そうなんですよね。その時に先人がタフに頑張った結果が今につながっているんじゃないかと思う。そういう自然環境や環境の復元から想像できることを、今いろいろな研究者にぶつけてみたいという思いがあります。

西村 古い時代の話って1000年ぐらいをサクッと語りますよね。でも、人間は100年ぐらいしか生きられないので、1000年って言われても、どう考えても20世代から30世代は変わっているからそんなにサクッと語れないなと思います。

渡邊 いかないですよね。人間はそんなに進化しているわけでもないし、僕が当時の縄文時代にタイムトラベルしても、スーパーマンになれるわけではなく、縄文人と同じように生きないといけないってなると、いろいろ考えちゃいますよね。

西村 突然、すごく寒くなった時にどうしようみたいな。

渡邊 その危機を乗り越えてきた人々には、たくましさや知恵があるように思うんです。

草刈 私は個人的に縄文をテーマにしているので、その辺のお話にすごく興味があるのですが、縄文時代は中期と呼ばれる5000年前ぐらいが一番人口が多くて、縄文後期と呼ばれる4000年前ぐらいになると、一気に人口が減るんですよね。

渡邊 地質学では4.2ka気候イベントといいますね。今喜界島のサンゴからもそれが出ていて、注目しています。

草刈 その時に、例えば今私が住んでいる武蔵野台地では集落自体がなくなり、千葉とか沿岸部に集落が集中していくんですね。だから、多分暮らせなくなった要因があるんだとは思うんですけど、その時代は土器自体にも変化があって、今まで大きかった土器が小ぶりになっていくんですね。小ぶりになるのは、集団が小さくなることなのかなと思うし、あとは儀礼に使うような土器と日常使いの土器とで分かれていくという現象が起こるので、信仰の芽生えとか、祈りみたいな行為がどうやって生まれたのかなども見えてきそうだなと、お話を聞いていて思いました。

渡邊 そうなんですよ。宗教との関係も面白いなと思っています。危機の乗り越え方を次世代にどう残していくかという手段は、文字や言葉だけではなく、神や精霊を形どった何かを置くとか、そういう知恵のあり方もあったと思います。

複雑系を複雑系として扱うことの必要性

西村 昔、ヨーロッパでペストが流行った時に、「黒い悪い空気だ」みたいな考え方が広まって、でもそのあとに顕微鏡ができて、それまでのフワッとした説明が具体化することがあると思いますが、サンゴはそれの地球版という気もします。

渡邊 そうですよね。そういう知識の飛躍で物事の違うことが見える、というのも一つある。でも、それだけでは説明できない複雑系で我々は生きていて、例えば新型コロナウィルスも大分システムはわかってるのに、これだけ社会の行動様式が変わってしまうのは、その知識だけで乗り越えられない部分があるということなのかと思います。

物理の観点では、よく「素過程が大事」として、原子レベルで宇宙から地球の進化から全部説明しようとします。それはそれですごく美しいと思うんですが、サンゴ礁のような圧倒的な複雑系を見てしまうと、それを素過程で説明しようとしても、ひとりじゃ絶対無理だし、何年、何百年かかっても難しいんじゃないかなって思います。そうするともう素過程じゃなくて、複雑系を複雑系として扱わなければ理解できないぞ、っていうのを直感的に感じたことがあるんですよ。

西村 数式の上では「微小だからまあいいか」みたいにしてしまうけど、現実世界には微小って存在しないので。実際にはプラスの方にちゃんとあって。でも、それが凄い長い時間が経つとこんなに複雑になるとか、こういう面白いところに辿り着くっていう。そういう無視したいんだけど無視しちゃいけないようなものがあるっていうことですよね。

渡邊 そうですね。説明がつくと思ってやってたことが、どんどん説明がつかないことばかりが出てくる。僕もどうやってサンゴが石をつくるかを、大きな装置を使ってナノスケールレベルで観察するという細かい研究をやっていたんですが、そこの一点では説明が可能でも、それをサンゴ礁のレベルまで応用できないんですね。

地球温暖化でサンゴの消滅が問題になっていますが、地球温暖化は、人為的な二酸化炭素が大気中に増えることだから、それが一番溶け込んでいるのは海洋であり、サンゴの住んでいる浅瀬です。サンゴは炭酸カルシウムでできているので、海水が酸性にちょっと傾けば骨がつくりづらくなるし、なんなら溶けちゃう。そうやってサンゴがいなくなれば、海洋生物の多様性を支えている基盤がなくなるから「これは大変なことになる」といって、生物学者や科学者は実験をするんですね。

CO2 濃度を調整した水槽にサンゴを浸けて、「あ、死んだ」と。死ぬから「ペーハーがこの数値になるとヤバい」となる。そういうデータを蓄積して、例えば1.5℃に抑えないといけないということになる。とはいえ、実際に火山性のCO2 で酸性化している海域に行くと、ペーハーは全然低い所でもサンゴが生きているんですよね。それを調べると、そこに300年ぐらい前からいることがわかる。それがなぜなのか、誰も説明できないんですよ。研究すればするほどわからなくなるので、最後は「サンゴって神秘だね」という話になる。

もちろん諦めたくはないし、素過程の積み重ねで全ての自然現象が説明できるはずだという考えも捨てたくはないんですけど。複雑系であるサンゴを対象にしているといろんなことが絡んでくるので、そっちが面白いし、やっぱり複雑系は複雑系として捉える方向に舵を切らないと、少なくとも自分が生きている間になにか掴み取ることが難しくなってくる。

西村 J.ブルーナーという人がつくったフォークサイコロジーという心理学があります。そこにある根底の考え方は、あるものと向き合って、ちゃんと見ること。たとえ、それが「外れ値」でも意味があるからちゃんと見なさいと。それで僕は、現場に行こうと思ったんです。まず何より、1対1をたくさん見ないといけないと思った。だから、そこに「ある」ということを前提にしてみるのは、すごくいいなと思いました。

渡邊 そうですね。大学にいる僕らもそういうふうに言いたいんですよね。それって説明が難しいんです。正解がないって言っているようなものだから。特に今の若者はすぐ答えを聞くので、なかなか答えられない毎日なんですけど。サンゴがそこにあることが大事で、それを実験室で再現できなくても、実際にあるんだからっていうことですよね。サンゴなんて形は変えても5億年ぐらいはいるし、一番劇的に環境が変わるようなところに生息している。その存在感が初めてサンゴに会った時に感じた説明できない何かなんです。

サンゴは弱さを活かしながら、自然の激しさに適応している

西村 サンゴやサンゴ礁のお話を伺いながら思ったことがあります。それは、「サンゴから人間はもっと学べるだろう」ということです。サンゴ心理学やサンゴ都市学、サンゴ建築学とか絶対できると思います。だって、あっちは5億年やってこれたという事実がある。そこから学んだら、サステナブルな都市づくりや生活様式はつくれると思うんです。

渡邊 本当にそうですよね。サンゴから学べることはある。結果として残ってきたサンゴには存在感や迫力があって、人間にその迫力はまだない気がするんですよね。地質学を通じていろいろな時代を見ていくと、人間の方が明らかに儚い存在なんですよね。例えば、恐竜のように特殊すぎる生物だと絶滅することもある。人間はそういうタイプに似ている気がするんですよ。時間の流れで残るような迫力がしないというか。

西村 弱さは人間が持っている可能性かなと思うんですよ。人間は弱いじゃないですか。哺乳類の中では筋力的に最弱だし、サル系で最弱、チンパンジーなんかよりも全然弱い。

渡邊 僕もそう思っています。

西村 そう。弱さを克服するために、人間は頑張ってきたと思うんですけど。弱いからこそサンゴのように......、小さくて弱いからずっと残っていける良さがあるのかなと思って。

渡邊 そこは多分サンゴからの学びの一つですよね。結局、生物は弱いものしか進化しないですよね。ある環境の中で弱いやつが住処を追われ、違う環境に適応する中で進化してきたわけなので。サンゴも弱さを維持することが強さになっている。

西村 強さってなにかっていうことですよね。1対1で戦って勝つのが強さかどうかっていう。

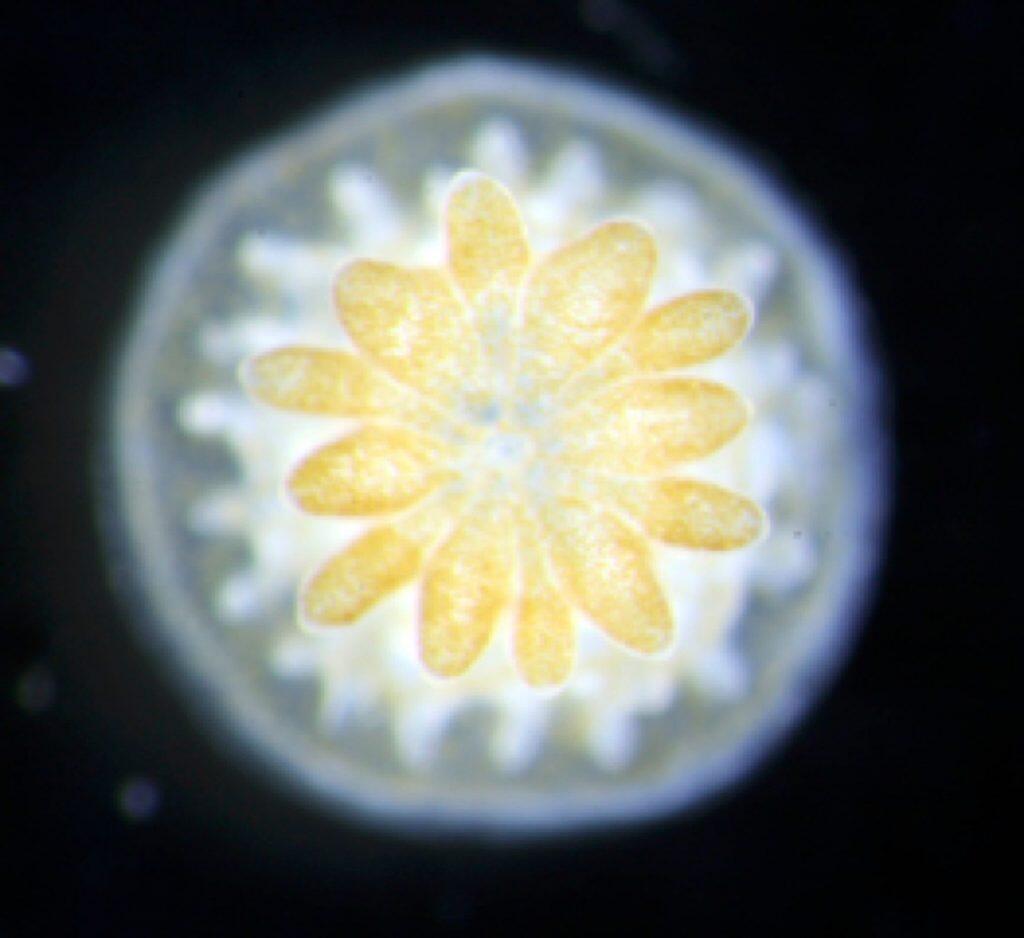

渡邊 そうですね。強さの定義ですね。サンゴの強さの一つは、パートナーとして渦鞭毛藻(うずべんもうそう)や褐虫藻(かっちゅうそう)を選んだことが革新的だったこと。動物であるサンゴが植物プランクトンを体内に共生させることで、自分ではできない光合成をして、とにかく光さえあれば生きられるようになった。それで、沿岸域という一番競争が激しい所にどんどん入っていけた。

サンゴの赤ちゃん(稚サンゴ)。茶色い粒々が褐虫藻

サンゴの赤ちゃん(稚サンゴ)。茶色い粒々が褐虫藻渡邊 しかし、今度は光がないと生きていけないから、明らかに弱いんですよ。だから、相反するものを同時に受け入れているような気がするんですよね。

西村 不思議ですよね。褐虫藻を入れたから今度は光が必要になって。それで光に向いた形になって、浅瀬の方が生きやすい形になっていく。

渡邊 成長が一番早いのが枝サンゴなんですけど、どこにいるかというと、一番波が強い所にいるんですよ。枝サンゴは弱いから波で砕けますが、砕けたサンゴが散らばって生息域を広げている。弱さを活かしながら自然の激しさに見事に適応しているんですよ。

ミドリイシ属のサンゴ

ミドリイシ属のサンゴ

サンゴはどうやってコミュニケーションをとっているのか

西村 大きく育てばいいわけじゃなく、それよりも砕けて散らばる方が長続きする。サンゴの面白いところは、クローンで増えるから自分という境界がちょっとあやふやなところでしょうか。折れてもあっちが生き残れば、それが自分だみたいな。自我があるかどうかとかはわからないけど、どこまでが自分かっていうことですよね。

渡邊 そういう意味では、多分寿命がないということでもある。群体としてあるじゃないですか。こっちを傷つけると、みんなでエネルギーを配分して治そうとする。

あるいは産卵の時、沖縄のように何百種類というサンゴがいる海域ではそれぞれの種類が放精する時の時間を合わせたりしている。それがメチャクチャ離れていてもですよ。そこにどういう自己意識、あるいは空間認識をしているのかわからないんですよ。

サンゴの産卵

サンゴの産卵西村 ということは、一応情報としては伝わっているんですね。情報というのは人間的なコミュニケーションでは全くないわけですよね?なんらかのやり取り、化学物質のやり取りでつながっているのか。

渡邊 それが情報なのか、それこそ心があるのか、あるいは、本当に微小な地球の変動を読んでるのかわからないんですけど。シンクロしてますよね。

西村 人間も言葉を使っていて、これをコミュニケーションだって思いがちだけど。実際は別に言葉はどっちでもいいじゃないですか。本来はコミュニケーションって伝わればなんでもいいし。結局脳の中の化学物質の伝達だとすると、サンゴ間のなんらかの物質伝達があれば、それで一つのコミュニケーションなのかなと。

渡邊 うん、そう。あとはメスとオスが違うサンゴがいて、長らくオスがいないと自分がメスになる種がいる。それはどうやって自分がオスだとわかるのかと。

西村 確かに。周りにいないのにどうやったらわかるのかがわからないですね。そういう意味では、サンゴはなんらかの物理的な影響で地球とのコミュニケーションができていのるかもしれないですね。

正月に言語の本を読んでたんですけど、いわゆる言語学的な言語論や言語の構造の話ではなく「言語ってそもそもなんで生まれたと思う?」という問いかけをずっとしているんですね。100万年前くらいのホモサピエンスの一つ手前くらいの段階で、一生懸命身振り手振りやっていた時に「アー」とか「ウー」とか言っていたのが、「アー」で伝わるたようになったんだみたいなことですよね。伝わればいいっていうのが結構根本にあるんだと。

渡邊 だから、人間は今特に言語が支配しているかのようですけど、違うコミュニケーションだったなら、それはそれで広まっていた可能性もありますね。サンゴは薬学の研究者が新たな物質を探しに来たりするぐらいDNAが豊富です。空間的に言ったら圧倒的な量のDNAがあって、でも、DNAだと自分のDNAを残そうとするので、他者と自己を区別しますよね。

サンゴはDNAがどんどん分裂してできるので、自己もその中にたくさんいて。種の違うサンゴ同士が接触すると、違う触手を3ヵ月ぐらいかけてつくって、お互い攻撃し始めるんです。やっぱり他者が来たって思うんですよね。だけど、分裂していった同じサンゴが接触してもケンカにはならないんですよね。それによって光が当たらないところができると、互いに死滅していくという。だから「こいつは自分」、「こいつは他人」と認識している。

西村 サンゴをコミュニケーションの視点から見るのもおもしろいですね。

分析に使うサンゴ化石

分析に使うサンゴ化石

人は社会についてサンゴから学べる

西村 最後に人間の社会に目線を戻した時に、この社会に必要な視点や観点があれば伺いたいです。

渡邊 そうですね。初めに100年後に残したいとか、未来に残したいっていうベクトルでお話をしましたが、やっぱり我々が既に持っているものとして、過去の人間と自然の関係について学ぶのがいいのではないかと思っています。

我々もサンゴも結果的にこのような形で残っているというところに目を向けると、もう少し将来が見やすくなるんじゃないかなと思うんですね。

日本人は経済にしても未来を考える時はこうなったらどうなるというシミュレーションに頼りがちですが、過去を掘り起こすことを丹念にやると、環境の激変などをくぐり潜り抜けてきた、本当の知恵がいっぱい詰まっている。それを我々の世代だけではなく、次世代の人たちと一緒に考えていくことが必要だと思っています。それがまさに人間がここまでになった一番の理由や知恵だと思うので。

敏感性や多様性という意味では、サンゴから学ぶものがたくさんあり、その複雑だけどいろいろギュッと詰まった上に人間も乗っかっているのだから、それを前提に未来を考えたい。100年後の人に「僕は今こう考えているんだけど、君はどう考えているの?」ということを思いながら日々やっています。

西村 ありがとうございます。お話を聞いていて、人間もほとんどサンゴと同じ構造だなと思いました。地球という大きな場所に群体として人間がいて、この地球が壊れると滅茶苦茶困るという。そういう弱さと敏感性を人間も持っていて、まさに今「なんとかしなきゃ」と言っているところなんだなと思いました。

渡邊 面白いですね。群体として似ているというのは、そうかもしれない。

西村 ただし、先に人間が弱った時にエネルギーを補い合うような関係性はまだそこまで整っていない。そういう意味では人間には迫力がないし、やっていける感じがしないっていうことですよね。

渡邊 そうなんですよ。もちろん人間も歴史時代を生き残ってきて、それなりの知恵はあると思うし、僕が知らないだけかもしれないけど、私たちはサンゴが競争が激しいところで結果的に多様性を維持しているということの事実に学べると思うんです。そういう視点で捉え直すと、人間も地球の上に広がる一つの群体であり、人と人とがどうやってコミュニケーションを取りながら集団をつくり、文明をつくってきたのかは、意外とサンゴと似ている構造かもしれないと思いました。

西村 僕も思いました。大体沿岸部に住んでいるし、似ているなと。

インタビューを終えて

昨年末、喜界島サンゴ礁科学研究所が開催した「礼文島と喜界島」をテーマにした講演会に参加し、地球規模の気候変動が数千年前の人々に与えた影響について知ることができました。中でも印象に残ったのは、サンゴに地球規模の気候変動が刻まれたまさにその時期に、外部と接触し文化を融合させることでその危機を乗り越えていくような人々の行動が見えるということ。つまり、海流に浮かぶ小さな島に暮らした人々は、決して閉ざされることなく逆に海流を利用し、長距離を移動しながら情報とモノの交換を行なっていたのです。

そのような過去の人類の経験は、地球温暖化による気候変動に直面し、また感染症という危機が目の前にある私たちに、生きる勇気を与えてくれるように感じました。 今回のインタビューでは研究者でありながら積極的に人と関わり合うことで道を切り拓く渡邊先生の姿勢にも共感しました。今後も小さなサンゴの島から始まる取り組みに注目していきたいと思います。

(ライター:草刈朋子 編集者:増村江利子)