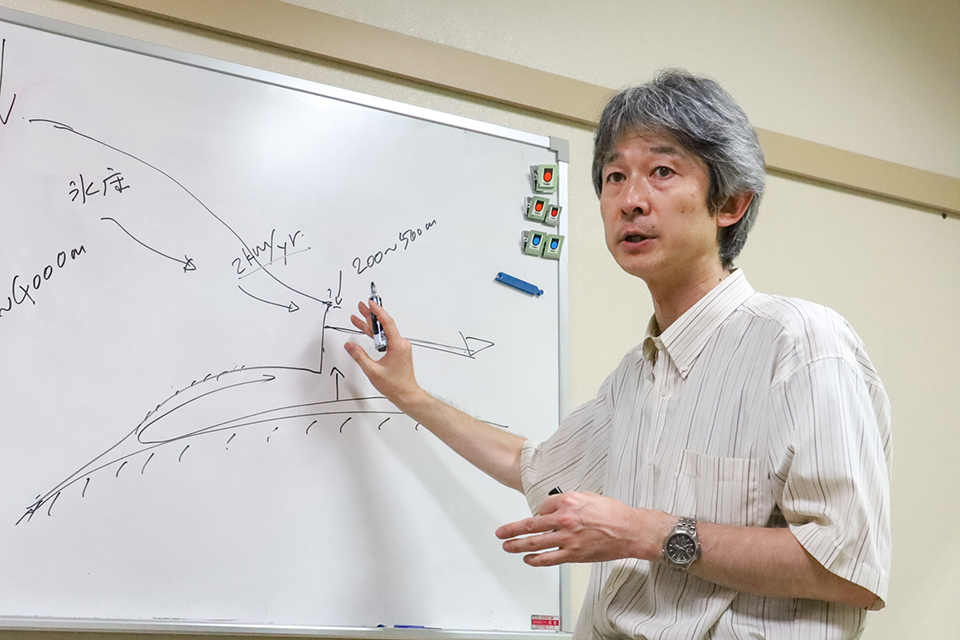

〈写真〉低温科学研究所 青木 茂 准教授(撮影:広報課 菊地 優(当時))

リサーチタイムズとesse-sense(エッセンス)のコラボレーション記事をお届けします。esse-senseは、分野の垣根を超えた研究者たちのインタビュー記事を通して「あなたの未来を拓く」をコンセプトに、株式会社エッセンスが運営するウェブメディアです。本学の研究者たちにもスポットライトを当て、インタビュアーである西村勇哉氏(エッセンス 代表取締役)が、最先端の研究、そして研究者ならではのものの見方や捉え方に迫ります。ライターはヘメンディンガー綾氏が務めました。

地球温暖化が進むと南極の氷が溶け、現在よりも海面が上昇すると言われます。その鍵を握るのが、南極の中でも東部にある最大級のトッテン氷河。近年、海にせり出した氷河の下に暖かい水(−0.4℃)が流れ込み、氷河を下から融かしていることが分かってきました。この流域の氷がすべて融けると世界平均約4メートルの海面上昇があると予測されています。

今回お届けするインタビューは、この暖かい海水がどこからどう流れてくるのかを解明するという重大なミッションを果たした第61次南極地域観測隊で隊長を務めた青木茂さんです。南極の今は、地球全体の未来像。まさに私たち人類の未来に直結する研究の一端をお届けします。

青木茂

北海道大学 低温科学研究所 准教授

博士(理学)。海洋物理学、極域海洋学を専門とする。1992年京都大学大学院理学研究科地球物理学専攻修士課程終了。1995年九州大学大学院総合理工学研究科大気海洋システム学専攻博士後期課程終了。同年、日本学術振興会特別研究員を経て、国立極地研究所南極圏環境モニタリング研究センター助手として勤務。2003年より現職。第39次日本南極地域観測隊(1997~99年)に越冬隊として参加、その後もオーストラリア南極航海への参加などの実績が評価され第61次南極地域観測隊で夏隊長(2019~20年3月)を務める。

水のゆくえを見つめた青春時代

西村 南極の研究をダイレクトにされている方にお会いするのは、実は初めてです。もともと、大学ではどんなことを学ぼうとされていたのかお聞かせください。

青木 南極に行くようになったきっかけは就職先が極地研だったからなんですが、振り返ると小学校の頃の卒業文集には宇宙の研究がしたい、と書いてあったと思います。僕は東京都練馬区の育ちですが、畑も雑木林もあるようなところで、自然が好きな子どもでした。高校時代は新宿から小田急線に乗って鎌倉や江ノ島で海を眺めるのが好きでしたね。大学は物理の研究で有名な京都大学に行って、その頃少しずつ環境や温暖化について言われ始めていた時代でした。当時はもう宇宙に行きたいとは思わなくて、もう少し体感できるものに興味を持つようになっていましたね。それで、大学3年の時に専門の配属があって海の研究をすることになりました。

西村 フィールドにも出られるんですか?

青木 その頃始めたのは人工衛星のデータ解析だったので、フィールドにはあまり出ていませんが、琵琶湖での観測はしていました。

西村 面白いですね。海のない所で生まれたけれども海に興味があって、でも大学の場所にも海がなくて。海が近いような遠いような関係を続けられているんですね。

青木 そうですね。日本って海に囲まれていて、頭の中では海が身近ですけれど、本当に日々海に接して生きている人って、実はそんなに多くないですよね。僕の海との距離感もそれに近いのかもしれません。

西村 最終的に研究者の道で行こうと思われたきっかけは何ですか?

青木 人工衛星で海を探る研究が面白くなったからだと思います。修士から博士に進む時に、「これで海のことが全部わかった」という気がしなくて、研究者で行けるところまで行きたいなと思ったんですね。

西村 衛星の観測で、何が面白かったのでしょう。

青木 まず誰も見てなかったような絵を描けたこと。今でこそ、人工衛星って当たり前に使われているんですが、当時は人工衛星で海の流れの絵を描き出すことは、一般的に行われてはなかったんです。それで、「この方法を使えばある程度いけそうだぞ」ということで、あんまり誰も見てないような絵を描いて、海ってこうなってるんだ、みたいなことがわかったんですね。

あとは「こうだ」と思って研究を進めた時に、予想とは違う結果が出てきた時ですよね。そして「こういう背景があるから実はこの結果が当然なんだ」とわかった時。ユーレカ感というか、研究がやめられなくなる理由の一つでした。

西村 その最初の驚きって、覚えていらっしゃいますか?

青木 人工衛星のデータから海の構造が移動する速さを研究していたんですが、それが予想よりもちょっと速かったんです。予想通りだと「そんなもんか」で終わっちゃうんですけど、ちょっと速いところに惹きつけられた。

その後就職した極地研で南極の周りの海水位の研究をしていて、南極各地のステーションのデータを調べていました。波のように海水位の変動が次々に伝わる信号が出てくるかなと思ったら、どの基地の水位も全く同じタイミングで一斉に上がったり下がったりしていることがわかった。それにとてもびっくりしたんです。

当時、南極の周りの大気の変動は一様に起こることがわかり始めていた頃だったんです。今では南半球環状モードとか南極振動と呼ばれています。海の研究自体も発展していた頃で、南極全周の風に起こっている変動に応じて、海も一斉に応答していることを捉えることができた。いろいろと結びついた喜びが今も忘れられないですね。

西村 南極の周りの海水位が大気のせいで同時に上がったり下がったりするって、今お話を伺って知ったのですが、なぜ大気が一様に動くのでしょう。

青木 実はなぜと言われると説明が難しくて、「そうなっている」としか説明ができないですね。

西村 温度の高低差があるから、といったシンプルな一要因ではないということでしょうか。

青木 たしかに気温の勾配があってそれが変化します。起きている現象自体はわかりやすいんですが、原因と結果という、因果の括り方が難しいんです。北半球の40度から50度ぐらいを偏西風が吹いていますよね。極域と低緯度側で気温に勾配があって、地球の回転を十分感じるような時間スケールになると、コリオリの力が働いて、勾配に直行する方向に偏西風が吹き始める。この風に気温の勾配が伴っています。偏西風が変動するスケールには、東西方向に何波かの波長をもつスケールがあり得ますが、この中で偏西風全体が強くなったり弱くなったりするスケールが卓越しています。でも南極全周の変化が強いというのは統計的にそうなっているのが見えているということで、原理の説明ではないんです。

西村 気温が上がったり下がったりすれば偏西風が縮まったり広がったりして、それが影響しているのかと思いきや、それは海面全体が上下する「理由ではない」と。面白いですね。

青木 海面の上下は風によって水が吹き寄せられたり吹き払われたりして起こるのですが、大気を含めた全体がなぜそうなるのかといわれると難しいですね。それは「現象そのもの」がそうなっているということで、「理由」ではないですね。海とか大気の研究って、なぜかと言われると難しいことはたくさんあります。特に相互作用をし始めると、どちらが原因でどちらが結果だと言えないことがあります。全部の現象をスッキリわかった気になれるかと言うと、そうでもないところが面白いのかもしれませんね。

地球全体に影響を及ぼす南極を研究する

西村 それは一生続く楽しいテーマですね(笑)。ちょっと話を戻しますが、極地研から北大に移られてからも南極の研究をされておられますが、南極を継続して研究された背景は何でしょう?

青木 そうですね、南極を研究している人が少ない。つまりやるべきテーマが多いし、わからないことが多いということでしょうか。海には深く沈み込むような流れがあって、北大西洋と南極に端を発する水が全地球の海の最深部を流れていたりしている。つまり南極が地球全体に影響を及ぼしている。

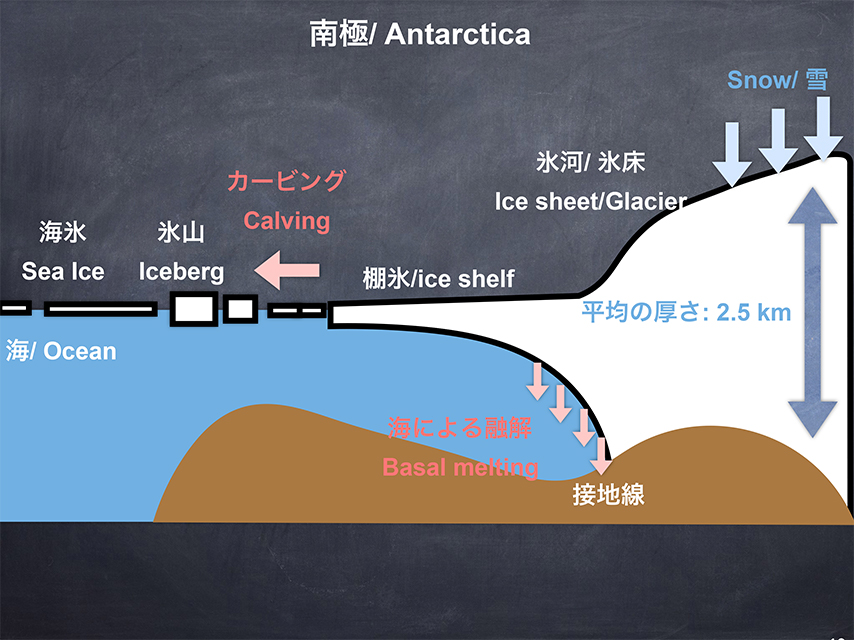

氷といっても、さまざまな名称がある。写真奥の山のように見える部分を「氷床」、斜面を「氷河」、水面に迫り出している氷を「棚氷」と呼び、そこから流れでた氷を「氷山」、海の上に漂う氷を「海氷」と呼ぶ(提供:青木 准教授)

氷といっても、さまざまな名称がある。写真奥の山のように見える部分を「氷床」、斜面を「氷河」、水面に迫り出している氷を「棚氷」と呼び、そこから流れでた氷を「氷山」、海の上に漂う氷を「海氷」と呼ぶ(提供:青木 准教授)でも僕が南極に目を向けた当時は、そういうことすらあまり研究されていなかったんです。ちょうど1990年代から2000年代にかけて人工衛星の観測が始まったり、船を使って海の変化を調べる国際的なプロジェクトが始まったり、衛星通信の技術が発展して遠い所でも観測できるような観測機械が発展した時期で、それまでわからなかったことが新しい技術を使うと次々とわかるようになってきて、研究にハマって、終わらず現在に至るという感じです。それでもう南極をやるだけでも精いっぱいというわけですね。

西村 南極の研究の中でも、海洋研究者って少ないんですか?

青木 日本では、1990年代ぐらいだと4〜5人。世界では数十人でしょうか。

昭和基地の通信室で60・61次越冬隊長らとともに(写真中央が青木 准教授)

昭和基地の通信室で60・61次越冬隊長らとともに(写真中央が青木 准教授)西村 大分少ないですね。そもそも南極に基地がある国って限られていますもんね。

青木 ええ。船を持って南極まで行ける国は、イギリスやフランス、オーストラリア、アメリカ。北欧はどこかの国とタイアップして船を持っている。中でも研究者が多いのはアメリカですね。学生の頃は「手が届かない」と思っていた研究者たちとも気さくにやりとりできる立場になったというのも南極の研究にハマった理由の一つです。

西村 南極って他の研究分野に比べると協力体制が築きやすいのでしょうか。誰のものでもない大陸で、ホストとゲストがいない。となると、横の関係や協力体制みたいなのが起こるのではないでしょうか?

青木 面白いことをおっしゃいますね。確かに「研究者同士ってライバルじゃないのか?なんでそんな楽しくやるんだ?」と言われたことがあります。もちろん、ライバルですから誰が一番最初にアイデアを出すかは大事ですけど、特に海洋の研究は、自分で見られるところって本当に限られてるんです。船で行って、1つの測線を3ヵ月間測って帰ってくるのでもう精いっぱい。だから、協力しないと南極のことがわからないし、協力した方がいろいろとわかって得なんです。

もう一つは、どの国でも南極に流れてくる人はちょっと変わってるのかもしれません。昔からある問題を解くよりも、むしろ自分で問題をつくってみたいと思うような研究者が多いのかもしれません。

南極という極地で、人間のすごさを改めて知る

西村 いいですね。南極に初めて行かれた時のお話も伺いたいです。1997年の南極地域観測隊で、越冬隊として参加されましたね。

青木 極地研に就職した時は、「君は海の研究者だし、10年ぐらいは越冬することはない」と言われましたが、就職して2年目で越冬しました(笑)。最初に南極に行った時は、木や草や土がなくて風化した砂のある地なので、火星みたいなところだなと。そこに営々と先輩たちが築いた基地があるんですが、まるで前人未到の地に細々と建物を建てているという印象を受けました。

越冬した39次隊で就役したトラックとともに写る青木 准教授

越冬した39次隊で就役したトラックとともに写る青木 准教授最初の越冬はまだ若くて人生経験がある訳でもなく、自分の割り当てられた観測をフィールドで行うんですが、これが、機材が壊れたりいろいろなトラブルが起こるんです。機材が壊れてもその辺にヨドバシカメラがあるわけじゃない。実は越冬隊の隊員には研究者以外にも基地を守る建築や機械の技術者がいるんですが、彼らはそんなものもすぐ直してしまうんですよ。そういう技能を発揮しないとトドみたいなオヤジですけど(笑)、想像もつかないような力を持っていて人の窮地を簡単に救ってくれたりする。人の持つ力ってすごいなと思いました。越冬の後にいくつか論文を書きましたが、論文よりも何よりも人間の底知れぬ力に気づいたところが僕の大きな財産になりました。

西村 いや面白い。JAXAのチームの中に南極に行かれていた方がいらっしゃるんです。その方は「最先端は必要ない」とか「うわべのコミュニケーションが良くたってダメだ」みたいにおっしゃる。全く言い訳が効かない環境なんだなと感じます。

青木 それはそうですね。越冬し始めたら1ヶ月もしないうちに、だいたい人間性がわかりますよね。全員がすごいおっさんかというとそうでもなくて、そこも含めて人間の面白さがありますね。

観測船「しらせ」の上で北大チームと(右が青木 准教授、提供:低温科学研究所 小野数也 技術専門職員)

観測船「しらせ」の上で北大チームと(右が青木 准教授、提供:低温科学研究所 小野数也 技術専門職員)西村 何かに「ペンギンがかわいいじゃなくて、すごいって思うようになりました」と書かれてましたね。すごいに切り替わるってどういうことでしょう。

青木 観測船「しらせ」で基地に行くと、彼らペンギンは「先住民」ですから、当然その辺りにいるんですよね。彼らは素っ裸でその辺を生きている。うららかな日ですら僕らがもし素っ裸でその辺に放り出されたらもう死にますけど、彼らはのほほんとしている。ブリザードの中でも吹きさらしで生きている。それがまず信じられないですよね。それに陸地では僕らと同じぐらいの動きしかできないけど、海の中だともはや飛ぶような速さですし。あれにまた度肝を抜かれましたね。

アデリーペンギンの群れの様子(撮影:小野 技術専門職員)

アデリーペンギンの群れの様子(撮影:小野 技術専門職員)南極の低塩分化がもたらす影響とは

西村 約20年の間に南極に10回以上行くって、すごいことですね。行かずにはできないような研究があるのでしょうか。

青木 南極大陸から深くに沈み込んでいく流れは、4,000メートルより深いところの水が行くたびに違う性質を見せていて、どんどん低塩分化しているんですね。海の中で起こっているできごとは人工衛星で見ていてもわからない。10年か20年に1回ぐらいは観測しなきゃと言われてましたが、観測の機会が増えたので調べてみると、すごい勢いで変わっているということに行きあたったんです。

西村 低塩分化っていうことは、淡水が混ざっていってるっていうことでしょうか。

青木 おっしゃる通りです。

西村 継続的に観測しないとまずいということですね。そう思われた背景にはどんなことがあったのでしょう。

青木 低塩分化は2つの事を示しています。1つは、南極の氷床の流動が加速しているということ。氷床の末端が溶けているから低塩分化している。

西村 陸の上に載っかっている氷雪が落ちるのでしょうか。

トッテン氷河入り口にて、非常に厚い氷を撮影したもの(提供:青木 准教授)

トッテン氷河入り口にて、非常に厚い氷を撮影したもの(提供:青木 准教授)青木 そうです。陸の上に載っている氷雪が海の上に出てきて、海の上に出てきたものが溶けたら海が低塩分化する。つまり、海水上昇を引き起こすような変動が、もしかしたらあるかもしれないのが一つの大きな背景です。もう一つは、そうやって低塩分化した水が流れてきて、底層まで流れてくると、底層に落ちていく効率が下がる可能性がある。

西村 つまり、水の重さが変わるということですね。

青木 そうです。塩を含んだ海水は塩分が高いほど、密度が高く、重くなります。逆に塩分が低くなると水としては軽くなります。つまり海の深くに沈み込みにくくなるはずなんです。南極から沈み込む水は北太平洋まで巡ってきますので、沈み込みが弱くなると、ゆくゆくはその影響が太平洋まで来るんですよ。そういうグローバルなインパクトがある。この2点から、これはかなり大事なことの一端を捉えてるんだなと思いました。

西村 低塩分化と言ってもどれぐらい濃度が変わっているのでしょう。

青木 一般的に海水の塩分は海水1キログラムの中に34.5〜34.6グラムほど塩が含まれています。これがどれぐらい変わるかと言うと、場所にもよりますが10年間で0.01グラムかな。

西村 3.4%ぐらいの塩分濃度の中で、3.399%ぐらいになるということですね。「これは誤差なんじゃないか」って思わないのですか。

青木 そこは大事なポイントですね。私も、いくら観測機材の精度が上がってきてるからとはいえ、誤差と見分けがつかないよねと思って観測に行ったんです。でも結果として、自信を持って観測機器の誤差を大きく上回っていると言えるシグナルを捉えたんですね。およそ深さ4,000メートルのところの塩分濃度が変わっていたんです。

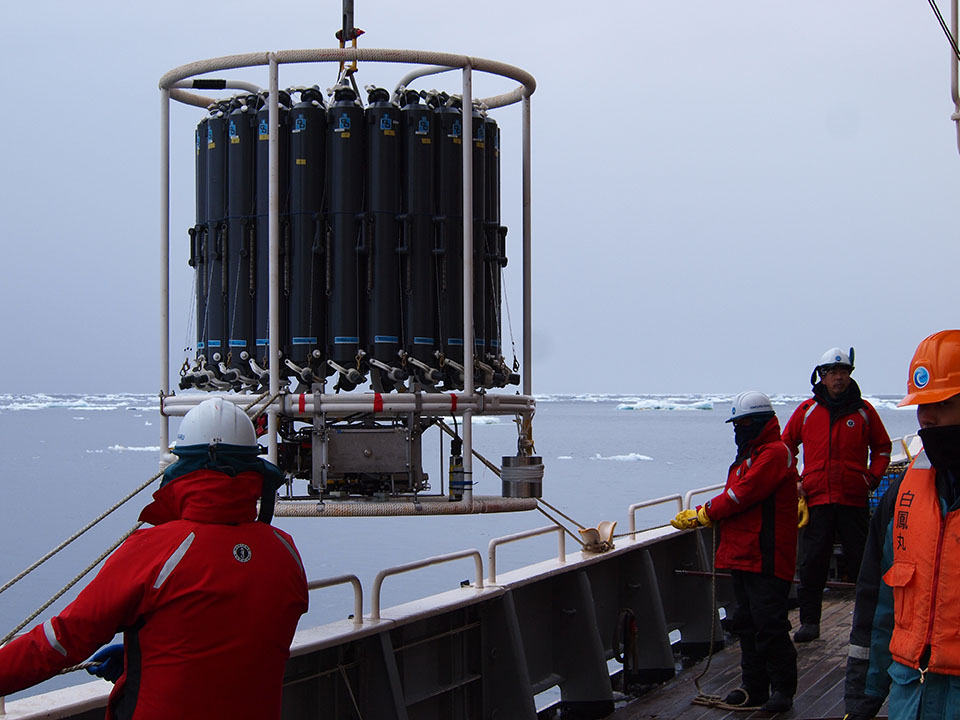

西村 海水の採取はどれぐらいかかったのでしょう?

青木 下の写真を見てください。水温塩分計がついた装置を観測船から沈めて水を採取します。20年前に観測したのと、同じところで観測しました。合計100の地点でおこなったんですが、1日に2~3地点採取するので、移動を含めるとそれだけで3ヶ月近くかかるんです。

観測船「白鳳丸」で、水温や塩分、流向・流速などの鉛直分布を調べるため、大事な層で海水を採取する様子(提供:青木 准教授)

観測船「白鳳丸」で、水温や塩分、流向・流速などの鉛直分布を調べるため、大事な層で海水を採取する様子(提供:青木 准教授)西村 20年前と今を100ポイントで比較したということですか?

青木 この研究に関してはそうです。こんなに密に観測するのはここ20年で2回です。最初2000年代に東経140度と東経110度の地点で観測して1点1点のデータを見比べたら、底の底層水に変化が見られたんです。それで、南極の東にロス海という付属海(周辺海域のこと)があるんですが、そのロス海が変化している以外にあり得ないと思いました。

ロス海がなぜ変化しているか考えだしたのとちょうど同じ時に、氷河の研究者たちが「氷河がどんどんなくなってるぞ」と言いはじめたんです。氷河の研究者は人工衛星で氷河の表面を見るんですが、表面がすごく速く動いている、つまり氷河の流れが加速しているということです。あるいは人工衛星でも表面の高さはわかりますから、表面の高さがへこんできていることもわかった。それがこの底層水の低塩分化の原因じゃないかと思い始めました。2000年から2010年代にかけてです。それを確かめるために、頻繁にしかもできるだけそのメカニズムがわかるような、いろいろな測線を取って観測しなければいけないと考えるようになりました。

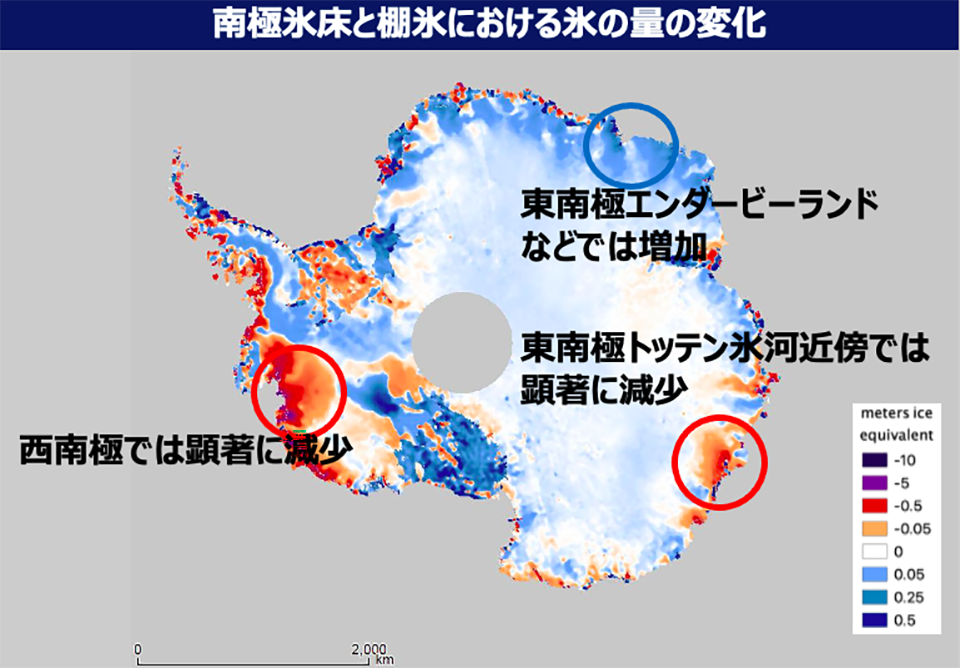

2003年から2019年までの表面標高の変化

2003年から2019年までの表面標高の変化南極における氷床と氷棚の増減の変化を示しており、赤や紫色で示されている部分が氷の喪失を表している(提供:青木准教授)

西村 図の左側の赤い所が従来から氷河が溶けていると言われていた所。さらに、右側の丸の場所(Totten Glacier トッテン氷河)にもなにかあるんじゃないかと懸念された。

青木 おっしゃる通りです。図の左側の赤丸部分には、この氷が全部流出すると海水位が4メートルぐらい上がるといわれるぐらいの氷があって、約20年前から流出が疑われていましたし、底層水の変化にも影響しているとだいたいわかったんです。けれど、この図の右の赤丸部分(トッテン氷河)は同じぐらい氷があるんですが、まだほぼ誰も行ったことがなくて、暖かい水がどこをどう通ってこの氷河の所まで行っているのかということはわかっていなかった。オーストラリアの研究者と話しているときに「ここは大事だよね。『しらせ』で行けないか?」という話があったので観測計画を立案して、なんとか実施できたんです。

西村 南極で氷が溶けているのは、南極研究者にはもちろん、サイエンスのテーマとしても非常にホットなのでしょうか。

青木 地球の平均的な海水位がどのぐらいのスピードで上がっていくかっていうことに直接的に関係してくるので、非常にホットですね。IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change;気候変動に関する政府間パネル)の第3次のレポートでは「南極の氷床は増えています」という結果だったんです。そのメカニズムは、地球が温暖化しているので、気温が高くなると水蒸気量が増えます。飽和蒸気圧が高くなって水蒸気量が増えるので、雪が積もって氷床は増えていた。しかし、増えている所はあるんだけれども、それ以上に減っている所があるよ、というのがここ10年、20年の気付きだったんですよね。

西村 図を正しく理解したいんですけど。左下のバーは、1とか+0.5と書いてありますが、これは高さを表してますか?

青木 はい。表面の高さの変化です。

西村 青色は高く、赤から紫側は低くなっている、つまり氷が減っているということですよね。雪は密度が低いので、高さが高くなっても実は大した量はないと思うんですね。一方で氷河は雪や氷がものすごく圧縮されているので、ちょっとでも削れたらすごい水量だと思うんですが。

青木 おっしゃる通り、それは非常に大事なところなんですよね。

西村 パッと見ると、結構増えているように見えちゃうけど、量で測ると違うんでしょうか。

青木 そうです、青い面積が大きいので面積で見ると、むしろ増えているように映るかもしれないですが南極全体の積算量で見ると絶対量としては減っています。この赤い部分が過去20年の傾向ですが、これをそのまま将来に伸ばしていいものか。多分、いいわけないんですよね。氷床の流出はさらに加速するのか、加速するとしたら海が棚氷の下をどう溶かすかとか、氷そのものが接している基盤の地形なども考慮しないといけない。南極の氷床研究者にとっても、海洋研究者にとってもホットなテーマです。

研究しづらい環境だからこそ観測機器も工夫する

西村 別の取材で北極の話を伺った時に、海氷の表面面積だけではなくて厚みへの理解が足りていなかったことで、量としては実はものすごいスピードで減っていたことが後からわかったと伺いました。青木先生は観測機器の開発にも力を入れられていたので、南極も「もっと見なければ」と考えておられるのかと。

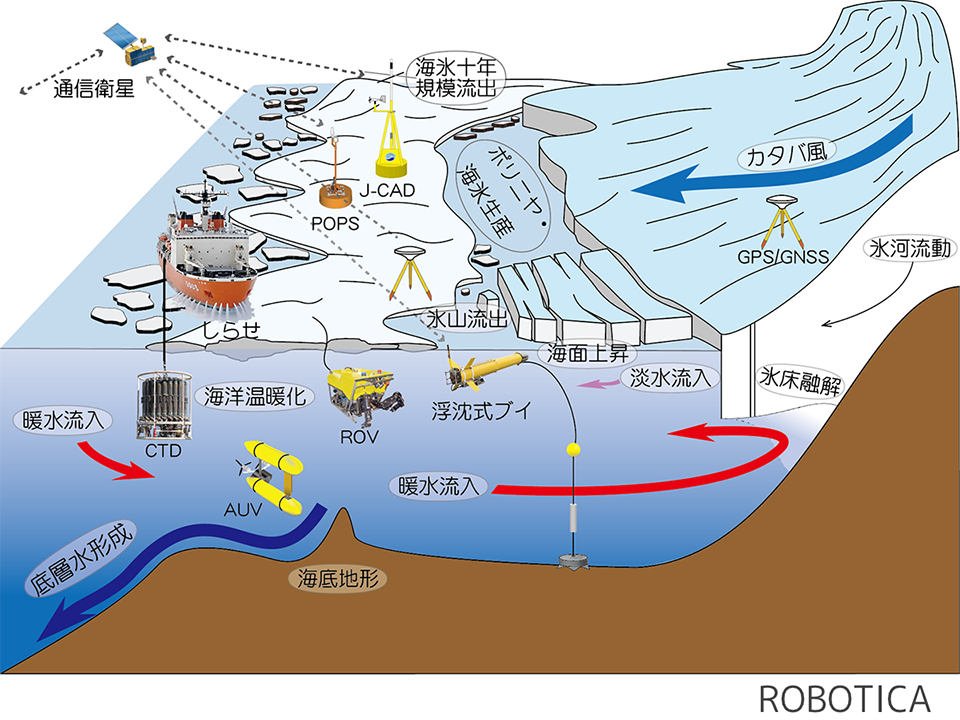

青木 おっしゃる通りで、海の表面の状況は比較的観測がしやすいし、観測したものもデータとして受け取りやすいんです。今は南極でもGPSは普通に使えますし、イリジウム電話は南極の氷床の上でも使えます。でも海の中は電波が届かないのでそうはいかない。実際に現地で観測をするのが大事なんです。先程の底層水は冬場に観測が必要なんですが、冬に船で観測しに行くわけにいかない。そのため、係留計を使います。

西村 ブイのようなものでしょうか。

青木 そうですね。ブイにロープをゆわいて錘で固定します。そこに水温計や塩分計をつけて一冬か、ふた冬かけて観測します。観測が終わる頃に「しらせ」で戻ってきて、音波で信号を送り係留計を回収します。設置と回収でそれぞれ現場に行くのがまず大変。さらに切り離しに成功しないといけないのがまた大変。それをなんとか改善したいと思って、計測機器の開発にも取り組んでいます。

図中央の浮沈式ブイとロープで繋がっている黄色い丸が係留計。錘(おもり)を海底に沈め、そこを基点としてブイを使ってロープを立ち上げ、ロープの途中に水温塩分計や流向流速計などを設置する。船から信号を送ると錘が切り離され、計器が海面に浮かび上がる仕組み(提供:青木 准教授)

図中央の浮沈式ブイとロープで繋がっている黄色い丸が係留計。錘(おもり)を海底に沈め、そこを基点としてブイを使ってロープを立ち上げ、ロープの途中に水温塩分計や流向流速計などを設置する。船から信号を送ると錘が切り離され、計器が海面に浮かび上がる仕組み(提供:青木 准教授)西村 機器が故障したりするんですか?

青木 まず無事に回収するのが大変です。5〜6年前までは9割ぐらいは回収に成功しましたが、その後、打率がいきなり下がり出しまして。入れた計器が全部ロストするようなことも起きてきました。南極には氷山があるので、氷山がどんぶらこと流れてぶつかってくることがあり、うかうか計測器を置いていられないんですよね。そういうさまざまな苦労やリスクがあります。

西村 ROVと書かれているのは動くんですよね。それこそ低水温で故障するんじゃないかと思われるんですが。

青木 そこはチャレンジなんです。氷海の場合は海面に上がってきても、氷のせいで機械がロストして回収できないこともあります。今後はまさに氷の下に行きたいと思っているので、ケーブルでつながず自律的に航行するAUVに挑戦しています。まずはちょっとずつ安全に行ける距離を伸ばしながら開発しているところです。

西村 氷の下は危ないですよね。でも陸地と氷の間の部分に行くと、今までよりも詳細に見えてくることがあるということですね。

青木 そうです。危ないので、まずは水平距離が10キロぐらい先まで行けるビークルを開発しています。先ほど「温かい水が氷の下を流れているか」という話をしましたが、それが接しているところがどうなってるのかが非常に大事なんです。海の底ってかなりデコボコしているので、これが流れを介して氷が溶ける効率に影響しているはずで、それを調べたいと思っています。

西村 ビークルの開発を始められたのはいつですか?

青木 2016年ぐらいからでしょうか。あと5年のうちには、美しい海底の絵が見れるんじゃないかなと期待してます。

西村 青木先生の取り組みは常に異分野との連携があると思うのですが、南極を理解するために今後もっとこういう異分野の連携が進んでいくといいな、と思われてることがあれば教えてください。

青木 異分野と言っても大分近いところですけども、固体地球(地形)物理学者との連携が大事かと思います。実は、流体の物理学者は「海の形ってもうわかってるものだ」という前提で研究をしてきたんですよね。ところが、南極の周りは船で行けていないから海の深さがわかってるところが少ないんです。

もし、海の深さがわかっていれば数値実験でいろんな条件を与えれば海の流れが正しく理解できる。逆に言うと、地形がわからないとどうにも正しくならないんですね。また今、我々が見えている変化、変動というのはここ数十年ぐらいの観測時代に起きたことしかわからないので、古海洋や古気候の研究者たちとの連携も強化していくべきかなと思います。

南極を知ることの意味

西村 南極がある種、世界の海の流れの出発点になっている部分があるんだと思いながら聞いていましたが、青木先生にとって南極を見ることの意味を教えてください。

青木 ちょっと先に起こる地球を見る上で、僕は南極は大事な場所だと思っています。ここ1〜2年だけを考えるなら強烈には効いてこないかもしれません。だけど、数十年先、数百年を考えたら、南極で何が起きているかということがかなり効いてくるはずなので。それは雲を掴むほどの未来の話じゃなくて、すぐそこにある未来だと思うんです。それを知るために、南極は大事な場所だというのが僕の信念です。

西村 影響が出るのは数十年先かもしれないけど、例えば南極が川の上流だとしたら、上流でなにが起こってるかをちゃんと見ておけば、下流でなにを準備すればいいのかも見えてくる、と。

青木 そのはずです。そして50年かけて起こっていることが決して何もなかったかのように元に戻ることはない。そういう意味で一過性のものではないんです。だから、南極を見ておく必要があります。

西村 確かに。ここ50年で南極の変化が止まっていない限りは、今後50年続く可能性もあるということ。またその予測も、本当に50年後でいいんだろうか、ということもあるんですね。

青木 そうなんです。ちょっと前までは、南極で起こることって1,000年や数百年単位で捉えられていました。IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change;気候変動に関する政府間パネル)のレポートで「500年経った時に海水位が10メートル上がるか、上がらないか」という議論は評価がまだ定まってなかったりもします。ですが、実際のところなるべく早く理解しておきたいと思いますね。

西村 先程の南極の地図で、氷が溶けている部分=水位が上がるポテンシャルを見せていただきましたが、ものすごい水量ですよね。かつては南極で起こることの影響が1,000年単位とか遠い未来への影響とされてたのかなと思うんですが、今は数十年先の未来への影響も生まれはじめてきていますよね。起こる変化の内容によって、その時間スケールも変わるのでしょうか。

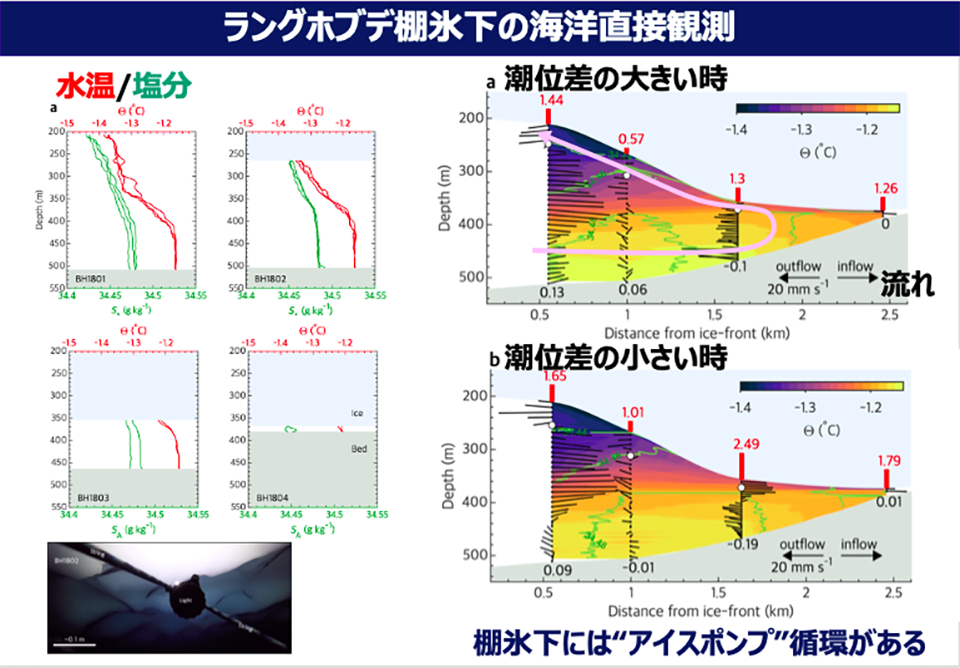

氷河ポンプと呼ばれる棚氷の下で起こる海水循環の塩分濃度と温度を表した図(提供:青木 准教授)

氷河ポンプと呼ばれる棚氷の下で起こる海水循環の塩分濃度と温度を表した図(提供:青木 准教授)青木 そうですね。それがまさに西南極で起こりつつある変化かもしれません。何が最初にこれを引き起こしたのか、どのように時間スケールを乗り継いでいくのかはまだ決定的にはわかってないんですけど。海の流れには氷河の下の地形が重要で、奥にいくほど地形が下がっていくような場所だと、海水はどんどん下がってはいりこんでいく特徴があるんです。海水が入り込むスピードに人為的な影響が関係しているのかどうかは、研究者の間でも意見が分かれるところで、万人が納得するような説明はまだありません。時間スケールが変わった、という話では、この海水が棚氷の下に入っていくスピードが本当に変わったのかどうかも含めて研究が必要です。

ヘメンディンガー お話を伺っていると私は悲観的な人間なので、今後はどうやっても加速度的に氷河が溶けていくのかなと思ったのですが、先生の見立てはいかがでしょう。

青木 鋭い質問ですね。科学者的には、根拠のない断定はできないのですが、ここ10年ぐらいを統計的に見ている限りは、変化が加速しない兆候がないような気がします。だからこそ、観測をして暖水の変化傾向を見てわかりたいと思うんです。

西村 今起こっている変化自体は顕著なので、もっとよく見ないといけないし、そして新たな変化も同時に見えつつあるということなのですね。

青木 そうなんです。人為的な影響があるかないかと聞かれたら、僕もあってもおかしくないとは思いますし、人為的な影響が大きいと考える研究者の方がむしろ多くなりつつあるようです。その人為的な影響には、二酸化炭素だけではなくオゾンホールなどもあります。でも、希望を捨てるには早いと思いますし、やはり何度も南極に行く背景には、その自然のスケールの大きさと美しさに、惹きつけるものがあるからなんですよね。後世にもぜひそれを残したいですし、感じてもらえたらと思います。

インタビューを終えて

日本は海に囲まれていますが、海流が大気に与える影響を意識する人は少ないかもしれません。例えばスペインのマドリードと日本の秋田県は同じぐらいの緯度です。にもかかわらず、マドリードの平均気温は秋田の平均気温よりも5℃高い。それは海流が南から暖かい水を運び、大気はこの暖かい海の水から熱を奪って温まるからです。さらに言うと、熱を奪われた海水は重くなり、海洋の深層に沈み込んでいきます。海ではこうした地球規模の海洋循環が行われ、そして南極はこの大きな循環の起点の一つとして世界を繋いでいると考えられています。つまり、日本から約15,000キロ離れた南極で起こる氷の流出は、巡りめぐって目の前の海としっかりと繋がっているのです。

南極の研究は、非常に特殊な環境とその距離がさまざまな物理的な足枷にはなるのですが、地球規模の変化が起こっているだけに、待ったがかけられない重要な研究です。専門家だけが追いかけるテーマではなく少しでも自分にたぐり寄せて考えることが、今何よりも求められる。そんなことを改めて実感したインタビューでした。

(ライター:ヘメンディンガー綾 インタビュアー:西村勇哉 編集者:増村江利子)

この記事は、本学と連携し、株式会社エッセンスが制作しています。https://esse-sense.com/articles/45