医学博士で脳外科医の寳金清博総長が、北海道大学の魅力あふれる研究者たちを訪問する「総長が行く『知の探訪』」シリーズ。第3回は「毒性学から人・動物・環境の健康へ」と題し、獣医学研究院の石塚真由美教授と対談しました。毒性学の見地からザンビアの環境汚染を調査したことをきっかけに、領域横断的な「One Health(ワンヘルス)」の取り組みを始めた石塚教授。学際的な活動を実現できる北大の研究環境の魅力や、今後の展望について語り合いました。

【日英字幕付き】総長が行く「知の探訪」Vol.3「毒性学から人・動物・環境の健康へ」寳金清博 総長 × 石塚真由美 教授

毒をもつ生き物に関心

寳金 最初に、先生は獣医学の中でも毒性学を学んでいらっしゃるということで、少し珍しい気がします。何に引きつけられたのでしょうか?

石塚 私は、子供の頃からずっと動物が好きだったんです。ですから獣医学部を目指すのは自然だったのですが、特に毒を持っている動物に昔から非常に興味がありまして、大学に入学してしばらくして、ちょうど毒性学教室ができて、是非毒に関わるような研究をしてみたいと思いました。

獣医学研究院 石塚真由美教授

獣医学研究院 石塚真由美教授寳金 毒のある動物に関心をもつというのは、なかなか普通にはいかない気がしますが。

石塚 そうですか?そもそもその毒性学教室にいた時に最初にやりたいと思った研究が「テトロドトキシン」で、いわゆるフグ毒だったんです。寳金先生、「スベスベマンジュウガニ」ってご存じですか?

寳金 スベスベ・・?知りません。冗談みたいな名前ですね。

石塚 スベスベマンジュウガニは、国家試験にも出るくらい重要な生き物なんです。スベスベマンジュウガニは、実はフグ毒をもっていて、どうしてフグ毒がたまるのかというのをちょっと疑問に思ったのが、毒性学の研究を始めた1つのきっかけでした。テトロドトキシン自体、フグが作っているわけではなくて、微生物の細菌が作っているのですが、体に入っても毒性がそんなに出なければ、体内にためることができるんです。

寳金 先生の毒性学への興味はそこから始まったんですね。先生が今一番注力しているテーマは何ですか。

寳金清博総長

寳金清博総長石塚 私たちの研究室は今、柱が2つありまして、1つは化学物質から身を守るための動物の生態防御機構です。実は動物によって色々違っていまして、その種差について研究したいと思っています。例えば猫だと人間の医薬品にすごい弱いと言われているのですけれども。

寳金 そうなんですか。

石塚 猫の肝臓では解毒酵素がちゃんと発現していない、働かないからという事が分かっていますし、動物によって色々な化学物質に弱いというのが分かっているので、では、なぜ弱いのか?というようなところを研究したいと思っています。私たちは獣医学部なので、哺乳類はもちろんですが、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、全部入ってきますので、そういった広い意味の種差を調べているところです。

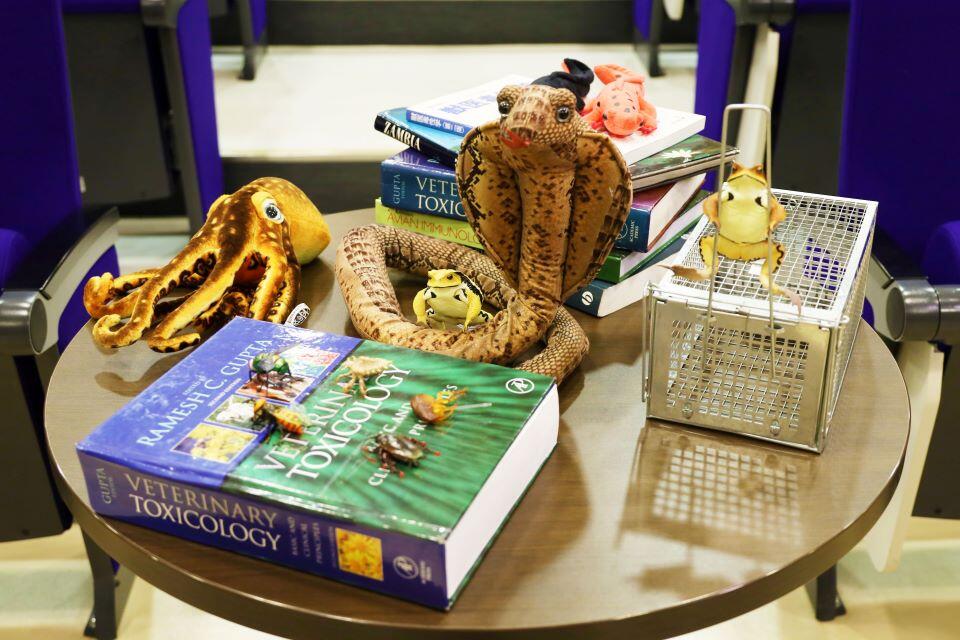

毒性学について寳金総長に説明する石塚教授(左端)

毒性学について寳金総長に説明する石塚教授(左端)寳金 もう1つのテーマは何ですか?

石塚 もう1つがいわゆる環境汚染ですが、例えば農薬や重金属類などが実際に生体に対してどういう毒性をもつのかを調べているところです。例えば国内ですと、環境は結構きれいになっていると皆さん思われるかもしれないですけれど、実はまだまだ動物で中毒事故が起こったりしています。特に今1番懸念されてるのが、途上国です。昔の日本で起きていた公害みたいな問題が、今まさに発展途上国で起きていますので、我々の教室で海外に興味がある学生さんを連れて、実際にフィールド調査研究をやっているところです。

環境汚染に異分野チームで取り組む

寳金 ザンビアに行かれたきっかけは何ですか?

石塚 もともとザンビア大学の獣医学部と北大の獣医学部に強いコネクションがあり、教授陣がザンビア大学に行って教えた学生さんが、後に向こうの先生になっていたのです。そこに北大の学生さんを連れて行って、向こうの先生に教えてもらおうというプロジェクトが立ち上がり、学生さんを連れてザンビアに1ヶ月ぐらい行きました。ザンビア大学の先生と色々な話をした時に「ザンビアでは今こういう環境汚染があるの知っているか?」と聞かれ、「なかなかデータも出てこないから、毒性学専門だったら調べてくれないか?」というお話を頂いたのがきっかけでした。

寳金 ザンビアでは、どういう環境汚染が1番ひどいのですか?

石塚 その当時は、鉛汚染でした。亜鉛と鉛の鉱床があって、我々が調査を始めた時にはもうほとんど休山で活動がなかったんですが、採った後の廃棄物が結構風に飛んで、粉塵などで舞って広がっていることが予想されました。

ザンビアでのフィールド調査の様子(提供:石塚教授)

ザンビアでのフィールド調査の様子(提供:石塚教授)寳金 ザンビアでそういう仕事をしていると、毒性学だけではなく、SDGsや環境の問題、いわゆる社会問題の解決にも関わってきますよね。

石塚 そうですね。ザンビアで子供や大人の血液中の鉛の分析をすれば、我々毒性学が専門なのでデータは出せますし、「ここからの濃度は危ないですよ」と言うこともできます。でも、「言うだけでは解決にならないじゃないか」という苦情が、学生から出たんです。学生から「僕たちは現場に行って、向こうの人と話をした時に『汚れているのは分かった。では、どうしたらいいか教えてほしい』と言われた時、言葉に詰まる」って言われまして。これはやはり、獣医の毒性学だけでは解決できないなと思ったんです。

寳金 なるほど。

石塚 その時に、工学部の先生と打ち合わせをさせていただいて、一緒にやりましょうということになり、その時に工学部だけではやはり難しいということで、農学、理学、情報、保健など、色々な分野の先生が入ってくださいました。文系からだと、経済の先生にも入っていただきました。やはり環境汚染って経済活動と全く切り離すことができないので、そういったところである意味色々な異分野のチームを作って取り組もうということになりました。

寳金 本当にそこはやはり総合大学の強みで、獣医学部だけではできないし、経済学部だけでもできないし、工学部だけでもデータがないとできないので、そういう意味ですごく北大らしい研究ですよね。

石塚 そうですね、つくづく思ったのが、まず総合大学であることが1つ強みですし、もう1つは北大の先生は、頭のどこかでフィールドサイエンスという気持ちを持っていらっしゃるような気がします。お声がけした時にすごく壁が低いというか、皆さん「あ、いいよいいよ」という感じで協力してくださったので、大変ありがたいです。

獣医学研究院内で一般公開されている標本展示室にて

獣医学研究院内で一般公開されている標本展示室にて寳金 私が石塚先生と以前、情報交換させてもらうきっかけになったのは、人間と動物の健康や治療をともにみる「ズービキティ」、いわゆる人の医学と獣医学はもう少し重なり合うべきでお互いに得られるものがあるのではないかという考え方でした。関係するところもあると思うのですが、いま獣医学部でも取り組みを進めている「ワンヘルス」という言葉について教えていただけますか?

石塚 「ワンヘルス」というのは、獣医から出た言葉ではあるんですけれども、動物の健康を考えた時に、「動物」の健康だけを考えても実現はできないと。「人」の健康も考えなければいけないし、もう1つ「生態系・環境」の健康も考えて、それが達成されて初めて動物の健康が達成できるということで、人と動物と生態系環境の健康を、1つの健康として捉えましょうという概念です。

異分野連携は北大の強み

寳金 北大では「ワンヘルスリサーチセンター」ができ、体制はできてきたと思うのですが、今後の方向性についてお聞かせください。

石塚 ワンヘルスリサーチセンターの活動も、どんどん進めていくべきだと思っています。実は私たちがザンビアの研究を始めた時に、自分たちの学部・ラボ以外の先生方にお声がけして、皆さんからすごく気持ち良く「じゃあやりましょう」みたいな声を頂いてつくづく思ったのですが、そういうラボで学んでいる学生さんは、先生よりもさらに壁が低くなるんです。どんどん学生さん同士で色々なところで結び付いていき、発展的に「ワンヘルス」というネットワークを作ることから始まるんだな、という風に思っています。

毒性学教室の実験室にて

毒性学教室の実験室にて石塚 実際に、まずコラボレーションして「では何をしますか?」というのももちろん重要なんですが、ゴールを決めて「このゴールの達成のためにどうしたらいいでしょう?」となった時に、いわゆる「ワンヘルスアプローチ」という異分野連携の手法が非常に有効だと思っています。

新分野「法獣医学」への取り組み

寳金 石塚先生は本当に楽しそうに研究されていて、研究に注力したり、あるいは学生と一緒にいることが楽しかったり、ザンビアの人との交流など、先生にとってはとてもエネルギーになっていると感じます。特に学生さんや研究者に伝えたいことや、先生を動かす動機みたいなものがあれば教えてください。

石塚 研究としては先ほど申し上げた二本柱で、1つは動物生態防御の種差と、もう1つは海外の途上国は日本ではもう今は考えられないような色々な化学物質に暴露されているので、どんどん調査研究したいなという風に思っています。実はもう1つ、新たに取り組みを始めているのが、人だと法医学というのがありますが、動物が死んだ原因を調べるという「法獣医学」です。この年齢で、教授ではあるんですけれども、一から勉強しているところです。

寳金 法医学の獣医学版ですね。

石塚 日本はまだまだ進んでいなくて、コアカリキュラムの教科書もまだできていないレベルなので、今一生懸命作ろうとしてるところです。法獣医学は、毒性学だけではなくて、臨床の先生や病理の先生など、色々な分野の先生が集まって判断をするようなところなので、北大の法医学の先生にも色々お世話になり、教わっているところです。

寳金 動物の権利、ということになるのでしょうか?

石塚 そうですね、ある意味動物の福祉に非常に近くて、「ワンヘルス」と「ウェルフェア」ですね。法獣医学だと、動物虐待、動物福祉という事が、すごく関係してきます。

寳金 今の社会においてはやはり「ワンヘルス」の考え方が、我々にとって未来があるかなと思います。人の医学と獣医の医学、そして地球環境を含めた「ワンヘルス」という体制が北大でできたので、是非学問体系の中に組み込んで、「フュージョンサイエンス」として生み出して行くことができるように、北大がそのスタートになればいいと思います。

石塚 ぜひ、それを確立する一端になれたらいいなと思います。

寳金 獣医学からもっと広がって、「ワンヘルス」、そして「アニマルウェルフェア」は、融合的な研究が必要になってきます。そういう意味で、総合研究大学として、特に北大らしさがすごく良く出てる研究だなと思いました。これからも非常に発展させなければいけないし、すごい可能性のある領域だと思いました。

石塚 北海道大学で「ワンヘルスリサーチセンター」ができ、人と動物、そして環境生態という「ワンヘルス」の活動について、総長から直接「頑張ってください」と言っていただいたことは、ものすごく励みになりました。ありがとうございました。

英語版はこちら

English version is here.

The President's Adventures in Knowledge-Land Vol. 3 "From toxicology to One Health approach"

【日英字幕付き】総長が行く「知の探訪」Vol.3「毒性学から人・動物・環境の健康へ」寳金清博 総長 × 石塚真由美 教授

[企画・制作]

広報・社会連携本部 広報・コミュニケーション部門

川本 真奈美

南波 直樹

齋藤 有香(ウェブ記事)

Aprilia Agatha Gunawan (英語字幕)

社会共創部広報課 広報・渉外担当 長尾 美歩 (ショート動画制作)

[制作協力]

廣告社株式会社

株式会社メガ・コミュニケーションズ

株式会社アンドボーダー

photographer 鬼原 雄太(写真)