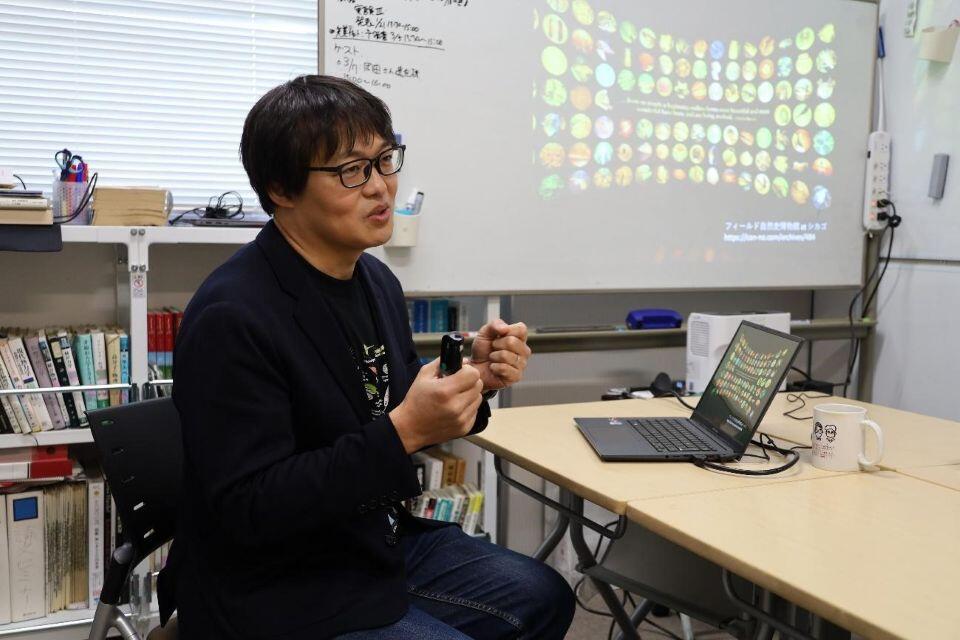

<写真>電子科学研究所 大村拓也 助教(撮影:広報・社会連携本部 広報・コミュニケーション部門 齋藤有香)

顕微鏡を覗けば、地球上のあらゆる環境に微生物を見つけることができます。そのなかにはゾウリムシやミドリムシに代表される原生生物と呼ばれる単細胞生物が含まれています。電子科学研究所の中垣研究室では、物理や数理の手法を用いて原生生物の巧みな行動機構の研究に取り組んでいます。今回は、中垣研究室の3名の研究者にお話しを伺いました。

近年、物理学や数理学の活用が、生物分野の問題解決に役立っています。電子科学研究所助教の大村拓也さんは、原生生物という微生物の行動学を物理学の視点から解明しようとしています。

生物学に物理学者が挑む

――大村先生は、博士課程まで物理学を専攻されていたと伺いました。

大村 僕は学部から博士課程まで物理学を専攻し、ゲルや液晶、細胞といった「やわらかな」物質を扱うソフトマター物理学の研究室で、マイクロメートルスケールの流体力学を専門としていました。2018年に博士(理学)を取得し、その後、ドイツにあるマックスプランク陸生微生物研究所でポスドクとして働いていました。微生物学の研究所に、物理学専攻を修了してすぐに行ったわけです。3年間ドイツにいた後、スイスのバーゼル大学のバイオセンターでさらに3年間、ポスドクとして研究を行いました。去年(2024年)の8月に、現在所属している電子科学研究所物理エソロジー研究室にやってきました。

――どのようないきさつで生物学に取り組むようになったのでしょうか?

大村 実験物理として広く認知されているのは超電導や素粒子実験ですが、僕は「ごく小さい」スケールでの流体現象に興味を持ちました。修士課程では、幅700 µm(0.7mm、マイクロは100万分の1)ほどの微小流路の中を10~200 μm(0.01~0.2 mm)の水滴が通り抜ける際の挙動を研究していました。「素粒子よりも大きいけど、一般的な視点では小さいスケールで、かつ動いているモノの不思議なメカニズムを明らかにしたい」というのが僕のモチベーションです。一方で、様々な分野の研究をしたいという思いもありました。

原生生物の研究を始めたのは、博士課程で理学部物理学科の研究室に在籍していた時です。対象としたのは、原生生物のモデル生物の一つであるテトラヒメナです。テトラヒメナは、リボザイム(酵素として働くRNA)とテロメア(染色体の末端構造)の発見に貢献し、二度のノーベル賞にも輝きました。この研究室では、当初は誰も生き物を飼ってはいなかったのですが、同じ研究室にいた西上幸範先生がアメーバの研究を始めました。そのアメーバの餌が、テトラヒメナだったんです。餌用に培養しているテトラヒメナの小さな姿と素早く動く様子を見て、「流体中を小さくて素早く動く『モノ』であれば、自分の専門かな」と研究を始めたところ、そのまま博士課程の研究テーマになっていました。

――テトラヒメナの研究は、どういったものなのでしょう?

大村 先ほど言ったように、僕は修士課程では微小流路中に微小粒子を流す実験を行っていました。特に深い意味もなく、その微小流路にテトラヒメナを閉じ込めて流れを与えてみたところ、流れに抵抗して泳ぐ様子が観察できました。これは、「走流性」と呼ばれる性質です。淡水魚でも川の流れに逆らって泳ぐ走流性が認められます。そうしないと海に流されて死んでしまうからです。淡水生物のテトラヒメナも走流性がなければ海まで流されてしまうはずですが、魚と違ってテトラヒメナは、脳もなければ、流れを感知する器官もありません。そこで、おそらく泳ぎ方や体の構造そのものが物理的に流れに逆らって泳げるようになっているのではないかと考えました。

壁面上を動くテトラヒメナ(上)とその鏡像(下)(提供:電子科学研究所 西上幸範)

壁面上を動くテトラヒメナ(上)とその鏡像(下)(提供:電子科学研究所 西上幸範)微生物の遊泳モデルは、流体力学的に「Pusher(プッシャー)」、「Puller(プラー)」、「Neutral swimmer(ニュートラル・スイマー)」と呼ばれる3つのタイプに分けられます。「Pusher(プッシャー)」はバクテリア、さらには哺乳類の精子などで、体の後方についた鞭毛によってスクリュー船のように泳ぎます。また、「Puller(プラー)」はクラミドモナスという微生物などで、体の前方についた鞭毛によって平泳ぎの手を使うように泳ぎます。そして、「Neutral swimmer(ニュートラル・スイマー)」はテトラヒメナなどで、体表面の繊毛が一定の方向に動くことによって泳ぎます。このカテゴリーは、遺伝的な分類とは異なる「物理学」を基準とした分類であり、生物学に新たな視点を取り入れることができる物理学の一例といえます。僕が博士課程の頃、Pusher型とPuller型はすでに先行研究がありましたが、Neutral swimmer型の微生物である繊毛虫が示す走流性の物理的メカニズムは未解明でした。そこでまずは詳細に実験観察を行ったところ、テトラヒメナの繊毛は壁に接しているところではあまり動かず、壁から離れたところでは大きく動いていることがわかりました。さらに、テトラヒメナが楕円形で非対称であることによって、物理的に流れに逆らう性質が生まれていたのです。

微生物の物理学的な分類について語る大村さん(撮影:齋藤有香)

微生物の物理学的な分類について語る大村さん(撮影:齋藤有香)バイオフィルムの物理的な硬さを解明

――海外での研究についてもお聞かせください。

大村 ヨーロッパでは、バクテリアのバイオフィルムの研究をしていました。バイオフィルムとはバクテリアの集合体で、歯垢もその一つです。バイオフィルムがあることで、バクテリアは環境中で安定して生きることができますが、一方で、薬剤耐性が高いことが知られており、物理的に力を加えることでしか取り除けないことが多くあります。そのため、バイオフィルムの除去にはどの程度の力が必要かを研究することは、非常に意義があると考えています。目に見えるマクロなスケールのバイオフィルムは扱いやすく、既存の測定手法で力学的性質を調べることができますが、形成初期におけるマイクロスケールのバイオフィルムの力学的特性については測定方法が確立されておらず、未解明な部分が多くありました。今までマイクロスケールの現象を力学的に扱う研究を実施してきたこともあって、バイオフィルムに対する未知の力学特性に興味が湧きました。

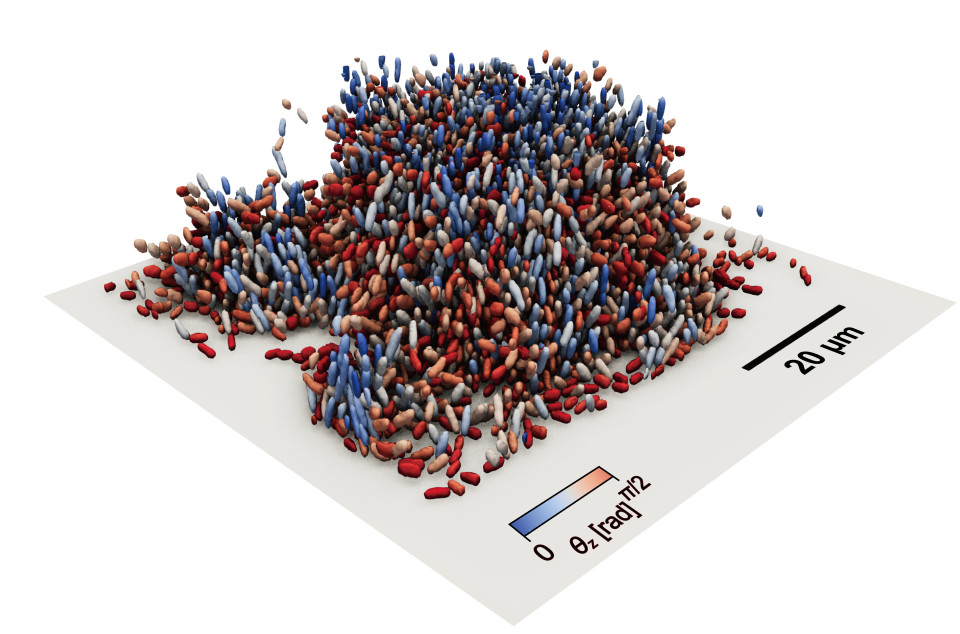

9,234匹のコレラ菌によって形成されたバイオフィルム。色は細胞の向きを表している。(提供:電子科学研究所 大村拓也)

9,234匹のコレラ菌によって形成されたバイオフィルム。色は細胞の向きを表している。(提供:電子科学研究所 大村拓也)研究していたバクテリアは、コレラ菌です。経口感染症であるコレラを引き起こす細菌として世界的に知られている菌で、基板上に接地するとバイオフィルムと呼ばれるコロニーを形成します。そのバイオフィルムは物理的に頑丈で、激しい水の流れを与えてもなかなかはがれません。コレラ菌のバイオフィルムは粘弾性体と呼ばれる性質を持ち、ゴムのように伸び縮みし、オイルのようにゆっくりと変形します。僕は、この伸び縮みしやすさについて、今まで培った流体実験の知見を活かして研究をしていました。その研究過程でまず明らかになったのは、30 µm(0.03 mm)のコレラ菌のバイオフィルムでも、自然界に存在しないほど速い1 m/秒の水流に耐えられることでした。物理的にバイオフィルムを取り除くのがいかに難しいかが分かるかと思います。

先行研究では、バイオフィルム内部で遺伝子発現が異なることから、コレラ菌の性質は局所的に変化することが判明しています。このことが、力学的な違いを生み出しているのではないかと考え、バイオフィルム内部の位置によって生じる力学的な違いについても調べました。その結果、バイオフィルムの中心部の底面付近が最も硬く、ドーム状であるバイオフィルムの頂点が最も柔らかいことがわかりました。その差はなんと12倍にも及びます。バイオフィルムの硬さを媒介する物質としては、コレラ菌の細胞外マトリクスに含まれる多糖類による寄与が最も大きいであろうことが示唆されました。

純粋な知的好奇心でノーベル賞を目指す

――幅広い分野で研究されているのですね。

大村 僕の研究対象は、「サイズ」と「流体」という一貫性は持ちつつ、生物・非生物、受動的な動き・能動的な動きといった様々なものを取り扱ってきました。まだ現実世界で誰も見つけていない、もしくは着目していなかった現象を扱いたいので、実験観察をやりつつ、メカニズムを説明するために計算による検証も行っています。ここ物理エソロジー研究室では、どういった性質を持つのか、どうやって動くのかがわかっていない生物が沢山いるので、そういった生き物の行動を明らかにしたいと考えています。

――これからの目標は何ですか?

大村 ノーベル賞を取りたいです。多くの研究者も同じかもしれませんが、僕は人がやっていないことをやりたいと人一倍強く思っています。微生物を研究対象としたのも、当時在籍していた物理学科では、生物を対象としている人がいなかったからです。微生物を扱う研究は食品開発や創薬を目的と動機に設定する場合も多いですが、僕は「誰も知らなかったことを最初に知る」というサイエンティフィックな知的好奇心を念頭に置いて研究を始めたい。だからこそ、ノーベル賞を取れるような、誰も着目してなかった視点から研究をしていきたいと考えています。

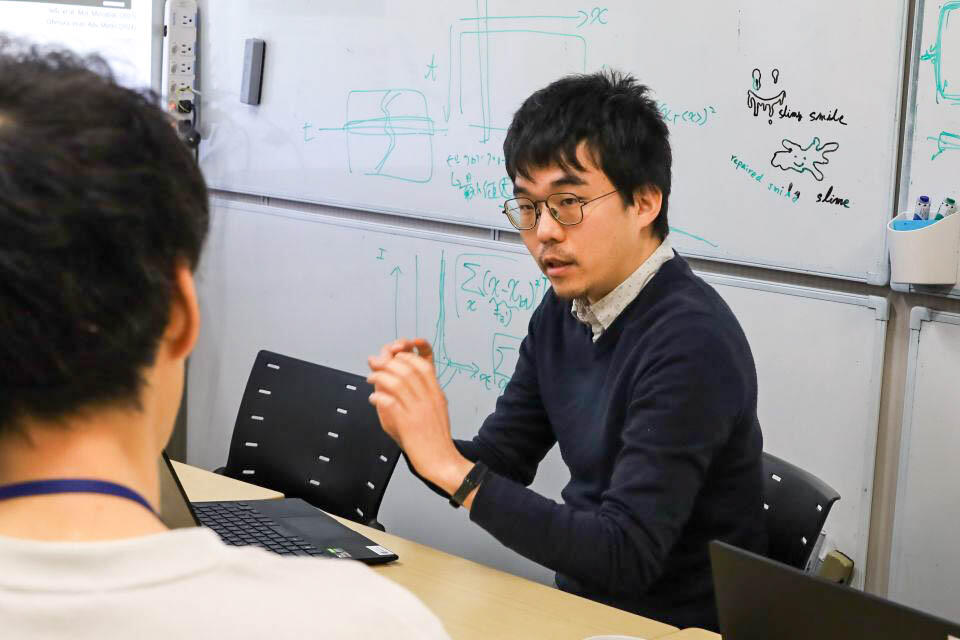

物理エソロジー研究室の先生方。左端が大村さん(撮影:齋藤有香)

物理エソロジー研究室の先生方。左端が大村さん(撮影:齋藤有香)物理学の一分野である流体力学の研究者の視点から、謎の多い原生生物の行動学を明らかにしようとする大村さん。大村さんの物理学者としての視点は、原生生物の行動を明らかにする上で、生物学だけでは得られない新たな知見を運んでいます。

【文:国際感染症学院博士後期課程1年(サイエンス・ライティング・インターン)坪智也(取材当時)

写真:広報・社会連携本部 広報・コミュニケーション部門 齋藤有香】