<写真>恐竜の爪の化石を発掘した時の様子をスライドで紹介する小林教授(右端)

5月24日(土)北海道大学総合博物館にて、サイエンスレクチャー2025「ダイナソー小林の恐竜研究最前線」が開催され、中高生約30名が参加しました。講義では、日本を代表する恐竜学者である小林快次・北海道大学総合博物館教授が、最新の恐竜研究について紹介。参加者は実際の恐竜の骨に触れながらスケッチをする体験や、普段は非公開の収蔵庫の見学、化石のクリーニング作業を体験しました。

講師の小林さんは、国内外で恐竜の化石を次々に発掘し、恐竜の分類や生態、進化について研究しています。北海道むかわ町で国内最大の恐竜の全身骨格化石を発掘し、2019年に「カムイサウルス・ジャポニクス」と命名しました。恐竜に関する書籍、テレビ番組、映画を数多く監修し、「ダイナソー小林」の愛称でも親しまれています。

総合博物館 小林快次 教授

総合博物館 小林快次 教授講義は、札幌テレビ放送(STV)アナウンサーの急式裕美さんが司会を務め、小林さんとの軽妙な掛け合いで進行しました。前半では、ウズベキスタンやモンゴルで恐竜の化石の発掘調査をした際の街の様子や、発掘現場となった砂漠の写真が紹介されました。

STV 急式裕美 アナウンサー

STV 急式裕美 アナウンサーまた、1934年に現在のロシア・サハリン州で発掘され、日本人が初めて研究した恐竜「ニッポノサウルス」の化石について再研究した結果、スペインにいた恐竜に近い種だったことが分かってきたと話しました。小林さんは「恐竜の時代にも『シルクロード』のようなものがあり、恐竜が東アジアとヨーロッパを行き来していたのではないかと考えています」と解説しました。

砂漠での化石発掘の様子を紹介。参加者からは感嘆の声が上がった

砂漠での化石発掘の様子を紹介。参加者からは感嘆の声が上がった講義の後半では、最新の研究成果が紹介されました。映画「ジュラシック・ワールド」のように、化石のDNAから恐竜を復元できるのかという話題では、小林さんは「DNAは非常に壊れやすく、化石から取り出すのは難しいですが、私たちはDNAより化石に残りやすい『コラーゲン』に注目して研究しています」と話しました。コラーゲンは皮膚などを作るたんぱく質の一種で、「もしも恐竜の皮膚が現代に再現できれば、恐竜の皮のハンドバックや、恐竜のだしで作ったラーメンもできるかもしれません」と話し、会場を沸かせました。

普段は非公開の収蔵室にて。発掘現場で型をとった恐竜の足跡の大きさに驚く参加者

普段は非公開の収蔵室にて。発掘現場で型をとった恐竜の足跡の大きさに驚く参加者実習では、受講生が3つのグループに分かれ、普段は公開していない収蔵庫で化石を見学したり、化石の周りについている岩を取り除くクリーニング作業を体験したりしました。

化石のクリーニングの様子。石と化石の境目を、ハンマーと釘を使って慎重に分ける

化石のクリーニングの様子。石と化石の境目を、ハンマーと釘を使って慎重に分ける本物のニッポノサウルスの骨を触りながら形をスケッチする場面では、小林さんが化石の扱い方や、観察する時のポイントなどを解説しました。

ニッポノサウルスの化石を前に、スケッチのポイントを教える小林教授(左端)

ニッポノサウルスの化石を前に、スケッチのポイントを教える小林教授(左端) 化石を観察する目は真剣そのもの

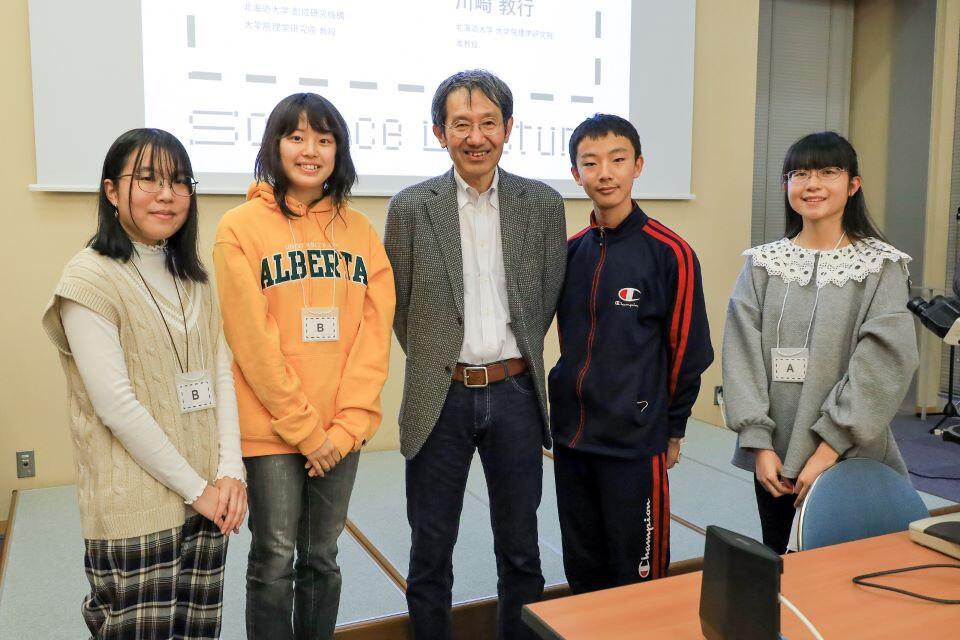

化石を観察する目は真剣そのもの小林さんは「デジタルの情報が主流の時代ですが、実物に触ることは大事。経験として記憶に残ります」と話しました。受講生たちは緊張した面持ちで慎重に化石を手に取り、真剣な表情でスケッチしていました。 最後に、小林さんは受講生に向けて「いろいろなことを、三日坊主でもいいのでやってみてください。合わなければやめればいいし、また始めることもできます。なぜか分からないけれど、続けられたことがやがて力になっていきます」と話し、挑戦することの大切さを伝えました。講義終了後は、参加者には認定証書が渡され、実習のアシスタントを務めた小林研究室の学生たちも含め、全員で集合写真を撮影しました。

小林教授から認定証書を受け取る参加者

小林教授から認定証書を受け取る参加者 参加者と小林研究室の学生たち

参加者と小林研究室の学生たち小さなころから恐竜が好きだという高校3年生の阿曽遼太郎さんは、「これまで小林先生の講義に何度も参加したことがありましたが、恐竜のコラーゲンの研究のことは初めて聞けました。恐竜の化石を自分の手で触ったのも初めてで、立体的で、この生き物が昔生きていたんだと実感して感動しました」と話しました。 植物が好きで、化石にも興味があり参加したという高校2年生の今井文香さんは「収蔵室の棚を自分で開けて、保管してあるたくさんの化石を見られたのがうれしかったし、歴史を感じました。小林先生の講義を聞いて、私も好きなものをこれからゆっくり探していこうと思いました」と目を輝かせていました。

【文:広報・社会連携本部 広報・コミュニケーション部門 齋藤有香

写真:広報課 広報・渉外担当 長尾美歩】

Science Lecture 2025「ダイナソー小林の恐竜研究最前線」

日時:2025年5月24日(土)14時00分~16時30分

会場:北海道大学総合博物館

対象:中学生、高校生

主催:北海道大学、読売新聞北海道支社

後援:札幌市教育委員会

協力:STV札幌テレビ放送

Science Lectureは、北海道大学と読売新聞社との包括連携協定のもとに開催しています。北大創基150周年記念事業にも位置付けられています。