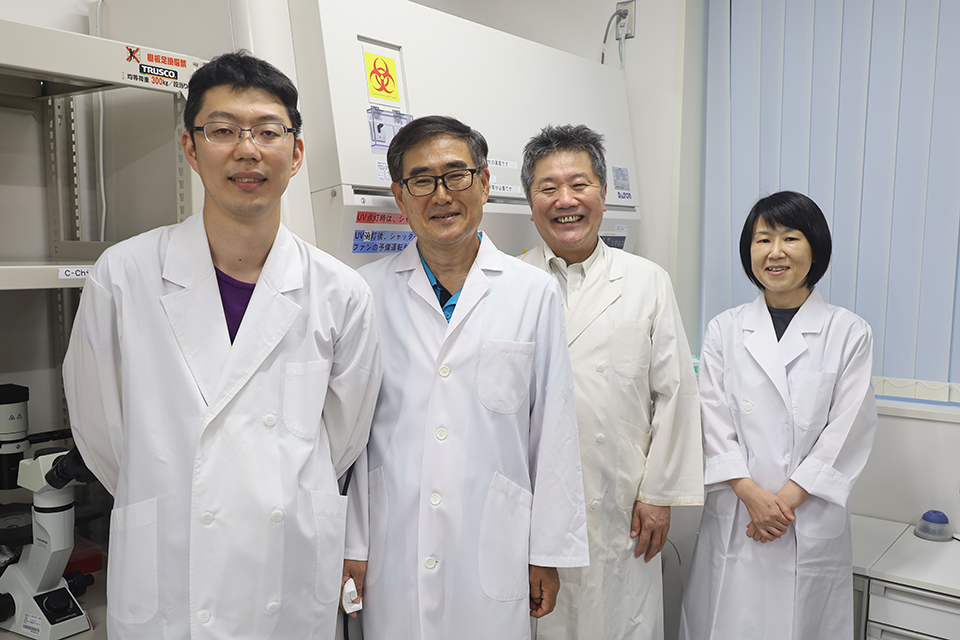

(左から)北海道大学ワクチン研究開発拠点(IVReD)の⼭本啓一特任教授、鈴⽊定彦副拠点⻑、澤洋文拠点⻑、大阪公立大学大阪国際感染症研究センター(OIRCID)の掛屋弘センター長、⼭﨑伸二副センター長、堀江真行新興・再興感染症部⾨⻑

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行(パンデミック)は、健康への不安や医療現場のひっ迫にとどまらず、経済や教育など社会的にも大きな影響を及ぼしました。次なるパンデミックに備えるため、北海道大学ワクチン研究開発拠点(IVReD)は、2025年8月、大阪公立大学大阪国際感染症研究センター(OIRCID)と連携協定を結びました。IVReDが国内の大学と包括的な連携協定を結ぶのは初めてです。

調印式終了後、記者の質問に答える掛屋弘・OIRCIDセンター長(中央)と澤洋文・IVReD拠点長(左から2番目)ら

調印式終了後、記者の質問に答える掛屋弘・OIRCIDセンター長(中央)と澤洋文・IVReD拠点長(左から2番目)ら2025年8月26日、北海道大学北キャンパスにて、北海道大学ワクチン研究開発拠点(IVReD)と大阪公立大学大阪国際感染症研究センター(OIRCID)による連携協定の調印式が開かれました。新型コロナウイルスのパンデミック以降、国産ワクチンの研究と実用化を進めてきたIVReDと、感染症を社会的課題としてとらえ、対策を検討する「マクロ感染症学」を推進するOIRCIDが、教育・研究・人材の交流を通じて、国内外の感染症対策への貢献を目指します。

「先回り戦略」で感染症に備えるIVReD

感染症対策には、ワクチンなどの予防法、診断キット、治療薬の研究開発が不可欠です。IVReDは、新型コロナウイルス、インフルエンザ、結核などに対する国産ワクチンや治療薬の開発を進める国内の研究拠点として、2022年10月に設置されました。人の感染症の原因となる病原体情報をあらかじめデータベース化し実用化につなげる「先回り戦略」を掲げ、研究を進めています。これまでの成果として、キタキツネから単離した高病原性鳥インフルエンザ株をもとに開発したワクチンが、2024年に国内で初めて世界保健機関(WHO)にワクチン候補株として選定されるなど、研究成果は国際的にも高く評価されています。

感染症に強いまちづくりを目指すOIRCID

連携協定についてIVReD拠点長の澤洋文教授は、「お互いの強みを生かしながら、日本、そして国際社会において感染症対策に資することを目指していけたらと考えています」と話しました。

澤洋文・IVReD拠点長

澤洋文・IVReD拠点長また、OIRCIDセンター長の掛屋弘教授は、「コロナのパンデミックによって、会社が倒産したり、教育の機会が失われたりするなど、感染症は社会全体に非常に大きな影響を与えるということを私たちは経験しました」と振り返り、「OIRCIDは行政や企業と連携して大都市の感染症対策に取り組んでいますが、やはり診断技術やワクチン、治療薬は欠かせないものです。北大との連携は、ネクストパンデミックに備え、街や人々を守ることにつながっていくと思います」と連携協定の意義を強調しました。

掛屋弘・OIRCIDセンター長

掛屋弘・OIRCIDセンター長互いの強みを生かし、次の危機に備える

連携協定に基づく具体的な取り組みの1つは、IVReDが2026年度中の実用化を目指している結核を迅速に診断する測定キットの開発です。結核患者数が国内で最も多い大阪府において、OIRCIDが大学病院を通じてサンプルや臨床情報を提供し、それをもとにIVReDが評価試験を行うことで、早期の実用化を目指します。

また、両大学はいずれも医学部と獣医学部があり、人・動物・環境の健康を一体として守る「ワンヘルス」の研究や、人獣共通感染症への対応が加速することも期待されます。互いの知見と資源を共有しながら、感染症に強い社会の構築に向けて歩みを進め、日本だけではなく、世界の公衆衛生に貢献することが期待されます。

【文・写真:広報・社会連携本部 広報・コミュニケーション部門 齋藤有香】