2014年12月に打ち上げられた小惑星探査機「はやぶさ2」から分離されたカプセルは、2020年12月6日、地球に帰還し、オーストラリアの砂漠で無事回収されました。カプセルは8日に宇宙航空研究開発機構(JAXA)の相模原キャンパスに運ばれ、以降、開封とサンプルの取り出し作業が続いています。JAXAは15日、カプセル内のサンプルキャッチャー(サンプルが格納された容器)の一部を開封し、小惑星「リュウグウ」のものとみられる黒い粒子が多数確認されたことを発表しました。また18日には、サンプルの重量が目標値の0.1gを大幅に上回り、およそ5.4gだったことを明かしています。

はやぶさ2のサンプルリターン成功の快挙を伝えるニュースは、連日、世間を賑わせています。しかし、はやぶさ2のミッションは、リュウグウサンプルの分析により、太陽系の形成と地球の生命誕生の秘密に迫ること。研究の本番は、まだまだこれからと言っても過言ではありません。来年の夏(2021年6月を予定)、北海道大学にもリュウグウのサンプルが到着し、いよいよ分析が始まります。

リュウグウは、2005年に「はやぶさ」が到達した「イトカワ」より始原的で、太陽系初期の情報を多く保った小惑星とされており、生物の材料となる有機物や水を豊富に含んでいると考えられています。リュウグウのサンプル分析により、太陽系初期の鉱物・水・有機物がどのようなものだったのか、これらの物質が地球や生命の原材料とどのような関係にあるのかが解明されると期待されています。

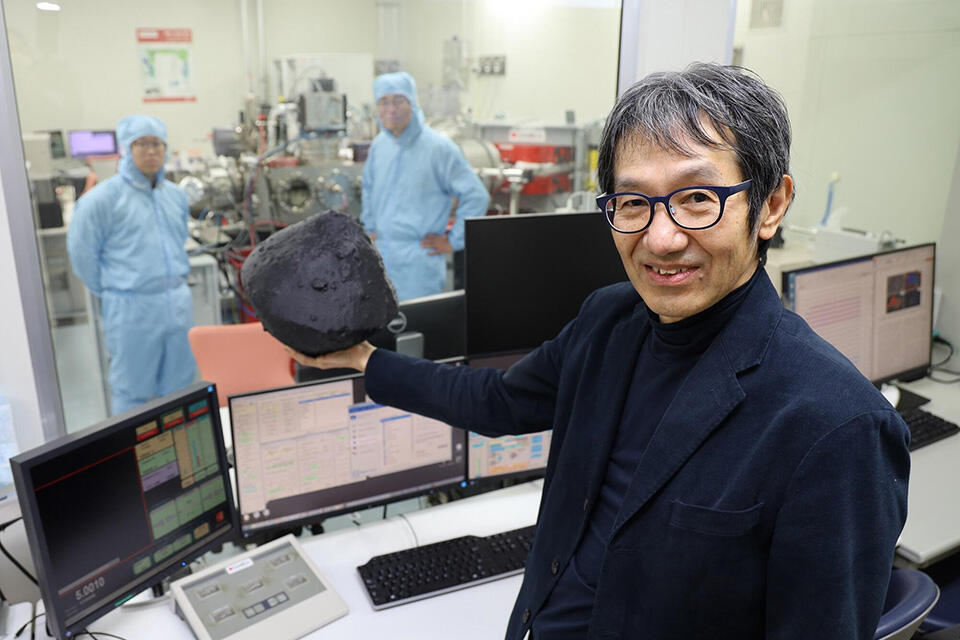

はやぶさ2ミッションに計画段階から関わり、およそ50人の研究者を率いる国際チームのリーダーとして、サンプル初期分析の一端を担う理学研究院の圦本尚義(ゆりもと ひさよし)教授にお話を伺いました。

居室にて。小惑星リュウグウの3Dモデル(手前)とイトカワの3Dモデル(奥)とともに。形状はもちろん、大きさの比率や色なども再現されている。リュウグウが黒いのは、有機物を構成する炭素が多く含まれているからと考えられている

居室にて。小惑星リュウグウの3Dモデル(手前)とイトカワの3Dモデル(奥)とともに。形状はもちろん、大きさの比率や色なども再現されている。リュウグウが黒いのは、有機物を構成する炭素が多く含まれているからと考えられている

――「はやぶさ2」のカプセルが大気圏に突入し、無事地球に帰還したときのご感想をお聞かせください。その瞬間は、どちらでご覧になっていたのですか?

カプセルが大気圏に突入する様子は、JAXAの相模原キャンパスで見ていました。予定していた時刻に帰ってきて「おおー。来た来た!」と盛り上がりました。嬉しかったですね。まずは、ほっとしました。

――「はやぶさ2」が、目標を大きく上回る量の小惑星のサンプルを持ち帰ったことが分かりました。どんなことが期待されるのでしょうか

カプセルが開封される14日、15日もJAXAに行き、サンプルキャッチャーが開く瞬間を別室からリアルタイムで見ていました。まるでチョコレートのトリュフのように、細かな粉をまとった石のような粒子がごろごろと、いっぱい入っているのが見えて、大変感動しました。「はやぶさ」が持ち帰ったイトカワサンプルは、肉眼では確認できない程度の微粒子しかありませんでしたので、分析したくても出来ないこともありました。リュウグウサンプルは、全体で、イトカワサンプルの1万倍以上はあるのではないでしょうか。来年の初期分析につづいて、国際公募でさらに詳細な分析が10年間以上行われる予定です。世界中のあらゆる分野の研究者たちが、それぞれの独創的なアイディアを持ちより、多方面からの研究が展開されていくことを期待しています。そうした多くの研究が積み重なって、太陽系形成や生命の起源の謎が少しずつ明らかになっていくのだと思っています。

はやぶさ2のカプセル内部に確認された小惑星リュウグウ由来とみられる黒い粒子(写真はJAXA提供、2020年12月15日撮影)

――2016年3月から2020年2月まで、クロスアポイント制度でJAXAの地球外物質研究グループ長を兼任し、「はやぶさ2」サンプルの受け入れ準備をしていたとのことですが、具体的には、どのようなお仕事をされていたのでしょうか。

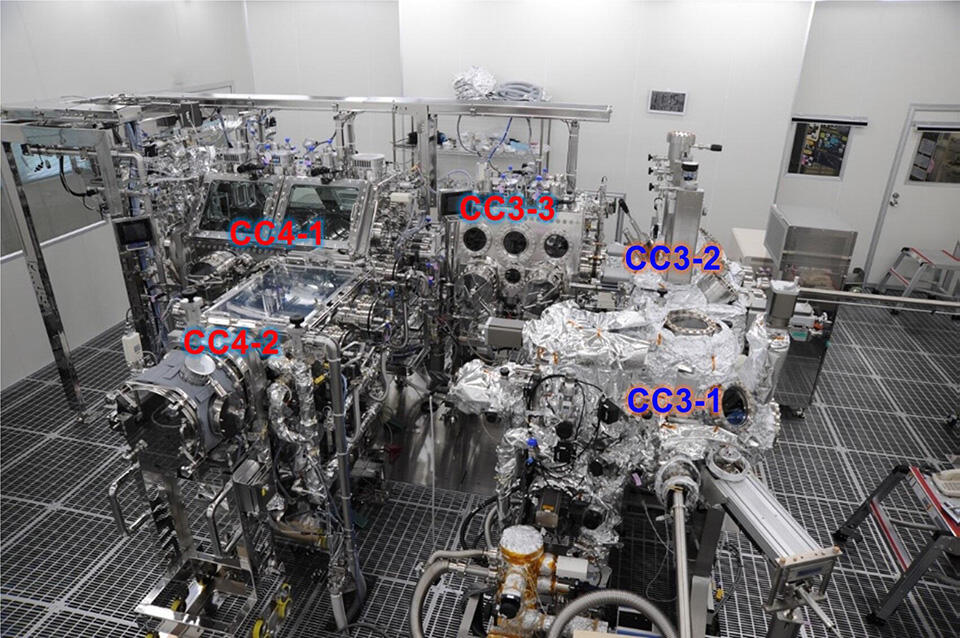

JAXAでは、「はやぶさ2」サンプル受入れ施設の設計から製作、運用開始に至るまでの人員配置・操作指導などを含めたマネジメントを担当しました。この施設では、地球の大気に汚染されない状態のまま、カプセルを開け、サンプルを取り出し、研究者に配分できるようにする「キュレーション」という作業が行われます。「はやぶさ2」では、「はやぶさ」より多くの、そしてより大きな粒子が帰還することが期待されていたので、そういったサンプルも扱えるようなツールも開発しました。最も大変だったのは、決められた予算の中で、求められる性能を実現させること。それぞれの機器・部品を製造する会社等との擦り合わせ・調整に苦心しました。

圦本教授が設計に関わった「リュウグウ」サンプル受入れ用のクリーンチャンバー。真空下あるいは世界最高レベルの高純度の窒素雰囲気下でサンプルを扱うことができる(写真はJAXA提供、CC3-1:真空下でのサンプルコンテナの開封、CC3-2:真空下でのサンプル採取、CC3-3:真空から窒素環境への移行、CC4-1:サブミリサイズ粒子の処理、CC4-2:比較的大きな粒子(> mm)の処理・観察・選別)

圦本教授が設計に関わった「リュウグウ」サンプル受入れ用のクリーンチャンバー。真空下あるいは世界最高レベルの高純度の窒素雰囲気下でサンプルを扱うことができる(写真はJAXA提供、CC3-1:真空下でのサンプルコンテナの開封、CC3-2:真空下でのサンプル採取、CC3-3:真空から窒素環境への移行、CC4-1:サブミリサイズ粒子の処理、CC4-2:比較的大きな粒子(> mm)の処理・観察・選別)

――初期分析が始まるのは2021年の6月頃ということですが、これから半年間、どのようなことが行われる予定なのでしょうか

サンプルキャッチャー開封後は、サンプルをそれぞれの研究者に配分するために、個々の粒子にラベルをつけ、カタログづくりをする予定です。膨大な数の粒子の中から、一つ一つピックアップして個別の容器に入れ、計量や光学顕微鏡などでの観察で得られた10項目くらいの情報を記載していきます。1日に記載できる粒子の数は数個程度なので、初期分析が行われるまでの最初の6か月で、100~200個程度の粒子を記載するのがやっとという大変な作業です。

――北海道大学では、どのような分析が行われる予定なのでしょうか

初期分析は、同位体・化学分析チーム、粗粒粒子の鉱物・岩石学的分析チーム、微細粒子の鉱物・岩石学的分析チーム、ガス成分分析チーム、可溶性有機物分析チーム、不溶性有機物分析チームの6つのチームに分かれて行われます。私たちは、一つ目の同位体・化学分析チームで、リュウグウに含まれる鉱物がどんな元素で出来ているのかを調べ、年代測定なども行う予定です。50人ほどの国際チームのメンバーのうち、30人ほどの研究者たちが、北海道大学の同位体顕微鏡をつかって分析する予定です。

――最後に、北海道大学のウェブサイトをご覧の皆さんへ、メッセージをお願い致します

来年の夏ごろ、リュウグウの試料がいよいよ北海道大学にやってきます。そして、同位体顕微鏡による分析が始まります。およそ1年間かけてリュウグウという小惑星がどのような化学組成を持っているのかを明らかにしていきます。いままで見たこともない物質が見つかったら、すごく嬉しいですね。宇宙にはまだまだ分かっていないことが沢山あるので、新しい結果がどんどん出て、太陽系の起源が、どんどん刷新されていくと思います。期待して待っていてください。

圦本研究室で開発された同位体顕微鏡。コロナの影響で研究者が来られなくなったときに備え、分析結果をリアルタイムにオンライン配信できるよう準備する予定

圦本研究室で開発された同位体顕微鏡。コロナの影響で研究者が来られなくなったときに備え、分析結果をリアルタイムにオンライン配信できるよう準備する予定

圦本教授たちは2011年に、探査機「はやぶさ」が持ち帰った小惑星「イトカワ」のサンプル分析も行っています。地球上に落ちてきた普通コンドライト隕石が小惑星由来だったことを突きとめるなど、これまで数々の成果をあげてきました。

2011年3月、イトカワサンプルが到着した際に実施した「報道関係者向け説明会」の様子。多くの報道関係者が圦本教授の取材に訪れた

2011年3月、イトカワサンプルが到着した際に実施した「報道関係者向け説明会」の様子。多くの報道関係者が圦本教授の取材に訪れた

来年の夏、北海道大学から人類がはじめて手にする新たな知見が、生み出されることでしょう。はやぶさ2が、リュウグウから持ち帰った「たまてばこ」の秘密が明らかになる日が待ちきれないですね。

■圦本研究室の「はやぶさ」、「はやぶさ2」プロジェクトに関わる主な出来事

| 2009年12月 | 圦本教授が委員長を務める「はやぶさ2科学技術評価委員会」が「はやぶさ2」計画の実現性や科学的な重要性等を評価し、答申を提出 |

| 2010年3月 | 「はやぶさ」初号機が持ち帰ったイトカワサンプルの同位体顕微鏡による分析を開始(北海道大学 創成研究機構で報道関係者向け説明会を実施) |

| 2011年8月 | イトカワサンプルの初期分析結果を米科学誌"Science"で論文発表 |

| 2014年12月 | はやぶさ2打上げ |

| 2016年3月 -2020年2月 |

圦本教授が、クロスアポイントメント制度でJAXA地球外物質研究グループ長を兼任。「はやぶさ2」サンプルのキュレーション施設の立ち上げから運用開始までのマネジメントを行う |

| 2021年6月(予定) | はやぶさ2が持ち帰ったリュウグウのサンプルが北海道大学に。同位体顕微鏡による分析を開始予定 |

(総務企画部広報課 学術国際広報担当 川本真奈美)