分野横断型5チームが描く未来を紹介![創成特定研究事業]研究代表者インタビュー#2

工藤 與亮 (くどう こうすけ)教授 大学院医学研究院 画像診断学

創成特定研究事業とは

旧来の学問体系を超え、新たな研究領域を創り出すことを目標に2020年度からスタート。本学のトップランナーが研究代表者(Principal Investigator, PI)となり、世界の課題解決に挑む分野横断型の5チームを結成しています。

リンパ管がない脳の中では水の流れが老廃物の排出に一役買っていると言われています。ところがその水がどこから入り、どこを通って出ていくのかは、いまだ不明なことばかり。この大きな謎を《マルチスケールの安定同位体イメージング》という最新鋭の手法で切り崩していこうとするプロジェクトがあります。

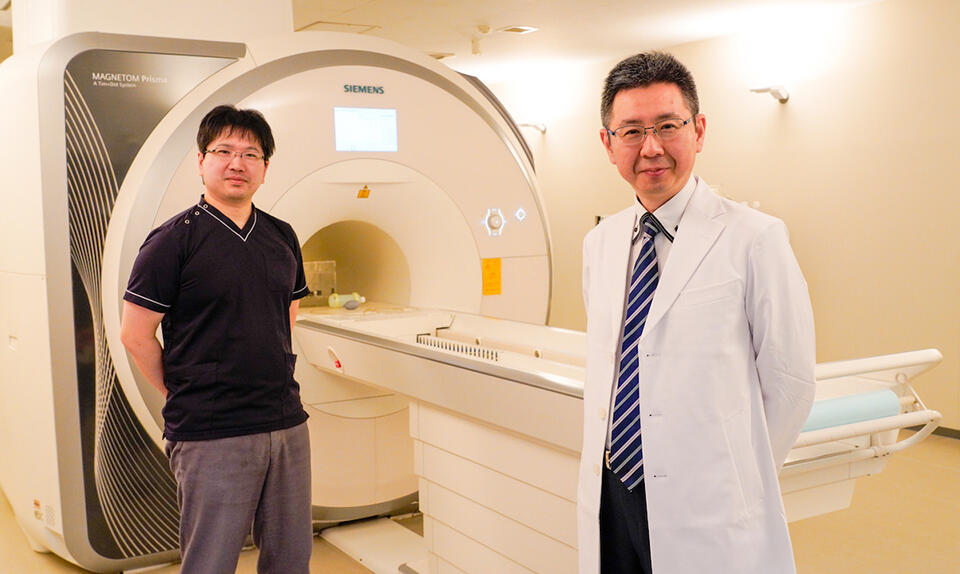

「長年蓄積してきたMRI技術と同位体顕微鏡を有する北大でなければ実現できなかった」と語る研究代表者(PI)工藤與亮教授に、その全貌をわかりやすく解説してもらいます。

医学研究院 工藤與亮 教授

医学研究院 工藤與亮 教授[工藤]今回の研究で我々が対象としている脳にはグリアリンパ系という脳特有の老廃物排出経路があるということが最近提唱されています。

我々人間の体内にはリンパ管があり、体内で出た老廃物を排出するはたらきを担っていますが、リンパ管のない脳の中では一体どうやって老廃物が排出されるのか。その有力な答えが、脳の中を巡る水の流れなのではないかと考えられています。

脳の中の水の流れを追跡することができるようになれば、異常なタンパク質が溜まることで発症するアルツハイマー型認知症や難病である筋萎縮性側索硬化症(ALS)などのさまざまな疾患の早期診断や治療のヒントにも結びつきます。

これまで明らかにされてこなかった脳内の水の動態を知る、すなわち水分子を追跡する手法を確立する。それが我々の目標です。

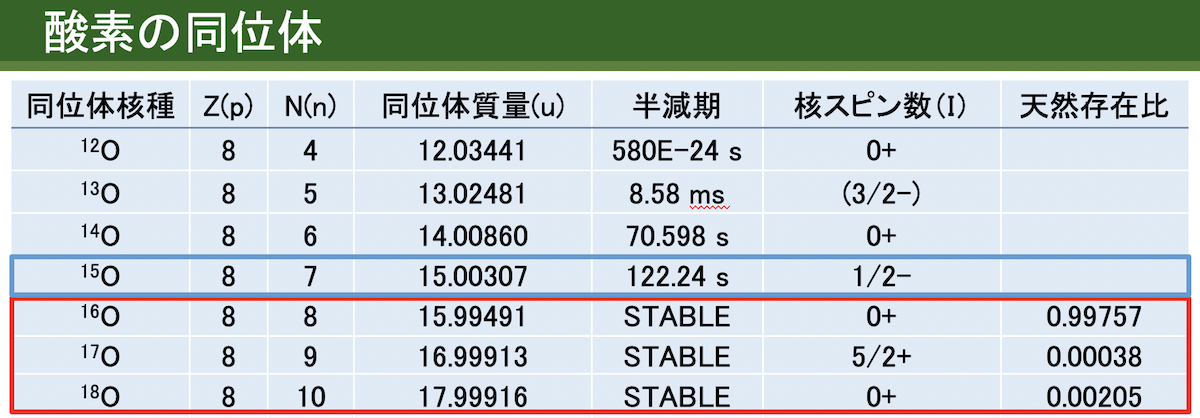

水分子の動きを見るには、同位体ラベルという標識をつけた水を生体内に注入します。今回我々が用いている同位体ラベルは、放射線を出さない酸素の安定同位体での標識です。

酸素の安定同位体には、もともと体内に存在し自然界の99%以上を占めている16Oと、他に17Oと18Oがありますが、我々はその中から唯一、MRIで検出可能な17Oを採用しました。

(図)標識水に求められているのは体に無害であること、測定中安定していること、MRIで検出可能であること

(図)標識水に求められているのは体に無害であること、測定中安定していること、MRIで検出可能であること (写真)16Oよりほんの少しだけ(中性子1個分)重たい17Oタンクの中で分離されるのを1年待って作られている

(写真)16Oよりほんの少しだけ(中性子1個分)重たい17Oタンクの中で分離されるのを1年待って作られているこの17Oを用いるアイデアは以前からありましたが、その一方でMRIの性能が十分ではなく、安定かつ高速な撮像ができないという問題も抱えていました。その壁を乗り越えようと長年MRI撮像法の向上に取り組んできた北大は現在、よりスピーディーに、より高い分解能で撮像できる手法を開発し、特許出願もしています。

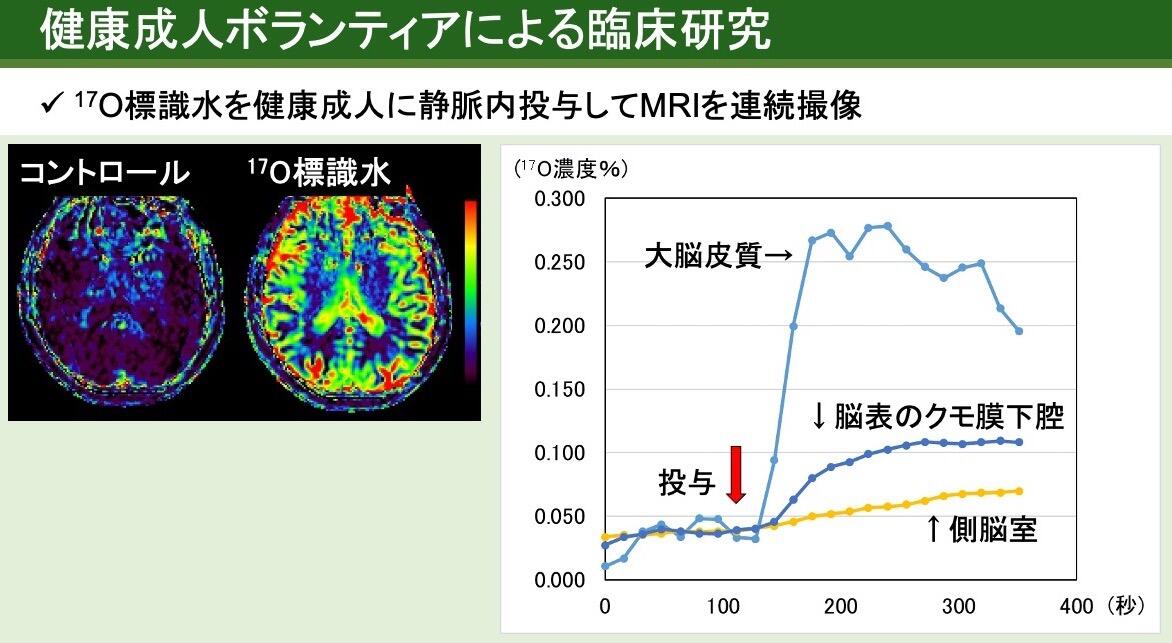

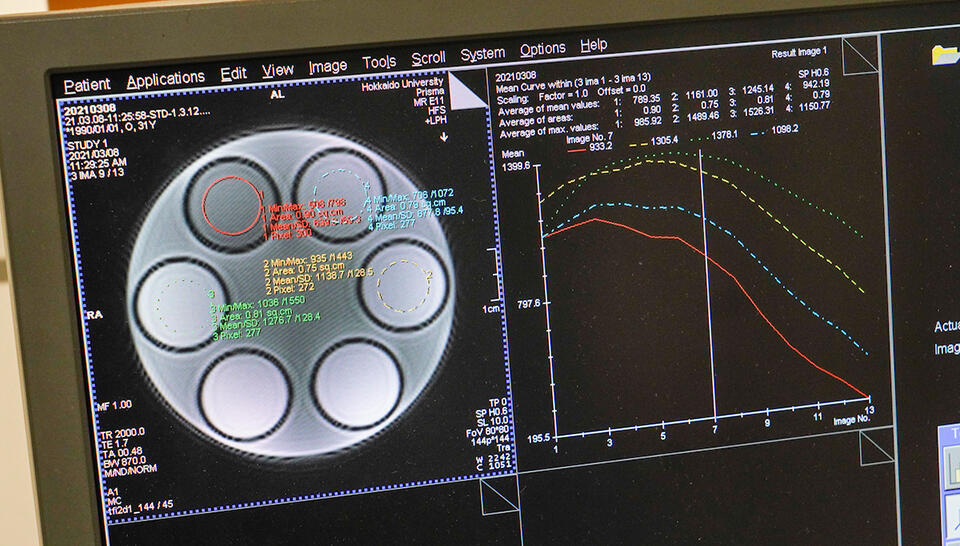

我々が所有する最新鋭のMRIと長年蓄積してきた撮像技術があれば、10分に1枚だった撮像も3秒に1枚と飛躍的に進化し、脳内の精確な水の流れをとらえつつあります。

実際、すでにいくつか明らかになったこともあり、これまで「脳の中の水はどこから産出されているのか」という問いかけに対し、「脳の中心部にある脈絡叢から出ている」という説が広く流布していましたが、我々のデータによると中心部よりも脳の表面に血管を通して 水が漏れている状態が観測できました。

(図)100秒を過ぎたあたりから、脳の中央の脈絡叢よりも外側の大脳皮質に標識水が多く漏出することがわかる鮮明画像とグラフ

(図)100秒を過ぎたあたりから、脳の中央の脈絡叢よりも外側の大脳皮質に標識水が多く漏出することがわかる鮮明画像とグラフ

―本プロジェクトではMRIに加えて、北海道大学創成研究機構が所有する世界唯一の同位体顕微鏡も活用されるのですね。

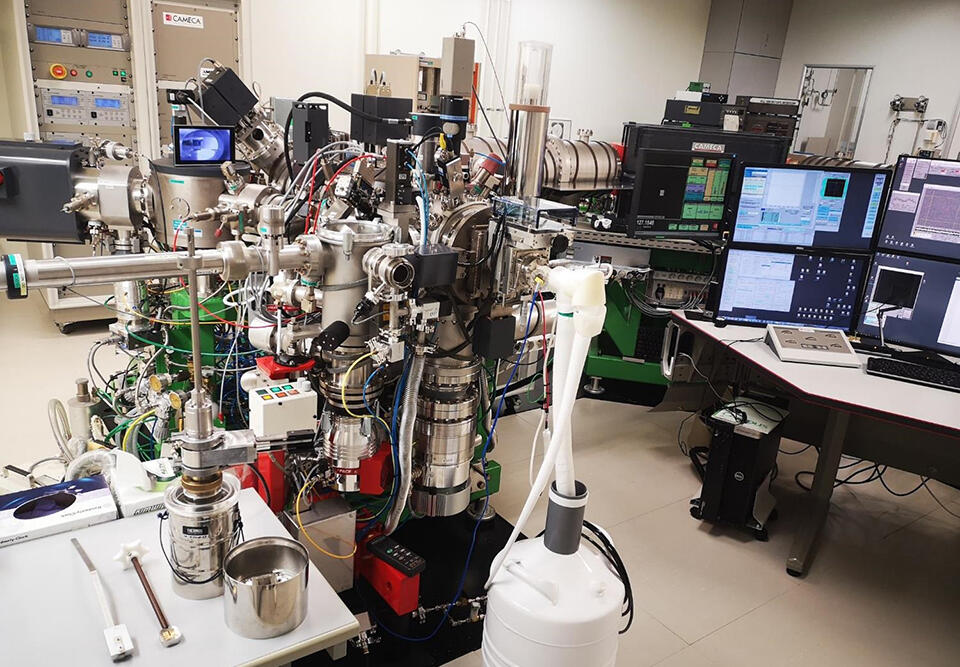

[工藤]我々のプロジェクトは、先ほど説明した肉眼レベルで水動態を解析できるMRI技術と、ミクロな細胞レベルで水分子の動態がわかる同位体顕微鏡の両輪で進めていますから、まさに北大でなければ実現できなかった"北大オンリーワン"のプロジェクトだと自負しています。

(写真)世界に唯一無二の北大の同位体顕微鏡で脳血管外に漏出している水分子を分析する

(写真)世界に唯一無二の北大の同位体顕微鏡で脳血管外に漏出している水分子を分析する[工藤]同位体顕微鏡で標本を見る過程では、常温下で標本に金を塗布する処理が必要になりますが、現在、我々が大きくリードしている点は標本を"凍結したまま"処理することができるようになったこと。

従来の流れですと、17O水分子を静脈注射したマウスを凍結し、大脳切片を金塗布処理の段階で一度常温に戻すことで水の状態が変わり、いざ同位体顕微鏡で見るときには肝心の水分子が蒸発し、感度が低下してしまうという大きな悩みがありました。

ですが今回の創成特定研究事業では低温下で金塗布処理ができる設備を導入したため、その問題が一気に解決。初めから終わりまで凍結状態を維持したまま、脳内の水の流れを追いかけることができるようになりました。

(写真)試料を凍らせたまま導電膜(金)を塗布できるクライオ金コーター

(写真)試料を凍らせたまま導電膜(金)を塗布できるクライオ金コーター

―脳の中の水を追いかける手法を確立したら次の目標は何でしょう。

[工藤]現在、我々《マルチスケールの安定同位体イメージング》チームが取り組んでいる研究内容は、以下の通りです。

《マルチスケールの安定同位体イメージング》チームの研究内容

・正常動物での MRI マクロイメージング

・正常動物での同位体顕微鏡ミクロイメージング

・アクアポリン(AQP)ノックアウト動物での検討

・疾患モデル動物での検討

・水分子以外への発展

最初の二つ、MRI マクロイメージングと同位体顕微鏡ミクロイメージングは先ほどお話しした通りですが、ここまでは正常な機能を持っている動物を使って行う研究の話。それと並行して細胞膜にある水分子の選択的チャネルであるアクアポリン(AQP)が機能しないノックアウト動物や、疾患を持っているモデル動物を使って同様の実験を行います。

さらに我々が実現しようとしている試みは、前述した安定同位体17O標識水をヒトのMRI用造影剤としてさまざまな疾患の早期診断に役立ててもらうこと。現在、製薬会社と協力し実用化に向けて動いています。

そしてこの17O標識水で得た知見を糖やアミノ酸、脂質などに応用できれば、それらの代謝をイメージングすることができるようになり、ひいては体内のさまざまな物質のふるまいが見えるようになると期待しています。

医学部の研究者の中にも、我々のように検査法、撮像法、解析法といった医学の土台を支える技術発展に力を注いでいるチームがいることも、これを機会に知ってもらえたらうれしいですね。

(写真)MRIを使い標識水の濃度差の画像を機械学習させる準備

(写真)MRIを使い標識水の濃度差の画像を機械学習させる準備―チームメンバーでは歯学や宇宙化学といった異分野の若手の存在が目立ちます。

[工藤] 私が17O標識水に着目してからすでに10年以上の歳月が過ぎていますが、やはりこの先、この分野を発展させていくのは若手の皆さんのアイデアです。幸い、総合大学である北海道大学は、みんなで知恵を持ち寄る異分野連携に格好の環境が整っていると実感しています。

宇宙化学研究室の坂本先生(創成研究機構 助教)をはじめ、さまざまな分野の研究者が集まると自分の中にはなかった新鮮なアイデアが飛び交い、共同研究のネタが次々と生まれてきます。それがたまらなく楽しいんですよね。

[プロジェクト名]

[研究構想]

[PI]

工藤 與亮 教授(KUDO Kohsuke)大学院医学研究院 画像診断学

[研究室HP]

[主な協力機関]

実験動物中央研究所、量子科学技術研究開発機構、ニューヨーク大学、慶應義塾大学、九州大学

[企画・制作]

創成研究機構(総務企画部広報課 学術国際広報担当) 川本 真奈美(企画)

株式会社スペースタイム 中村 景子(ディレクター・編集)

佐藤 優子(インタビュアー、ライティング)

PRAG 中村 健太(写真撮影 ※研究室における撮影)