シリーズ「人獣共通感染症との戦い」の第3回。本シリーズでは、人獣共通感染症をはじめ、その他の新興・再興感染症を制御する北海道大学の取り組みを紹介していきます。

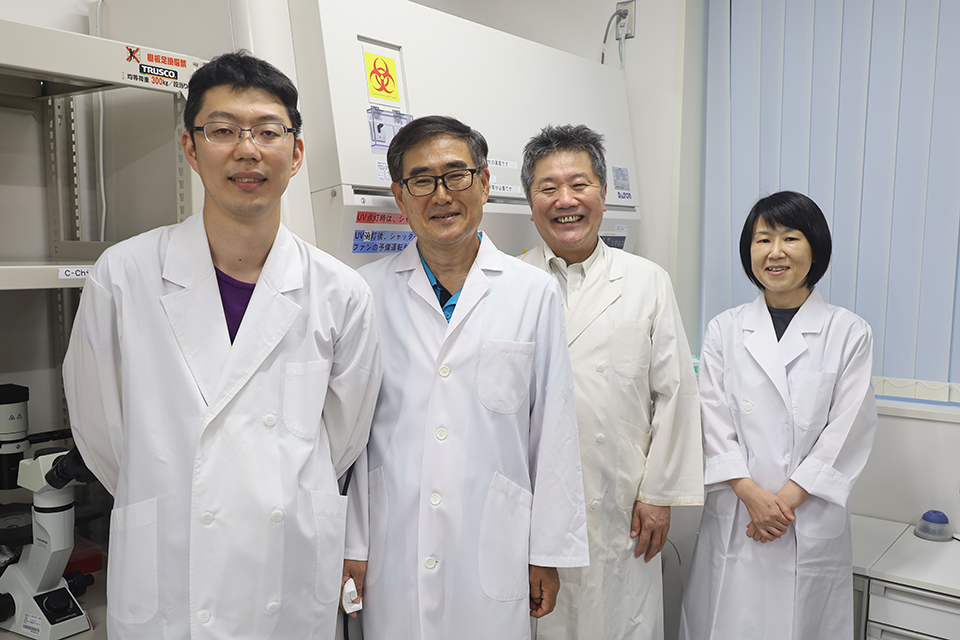

迫田 義博 (獣医学博士)

北海道大学獣医学研究院、人獣共通感染症国際共同研究所 教授

研究分野:鳥インフルエンザ、微生物学、疾病制御

北海道大学OIEリファレンスラボラトリー 責任者

2013年4月から6月にかけて、中国の9省、1都市、2自治区で、43件の低病原性鳥インフルエンザが報告されました。そのすべてのケースで出現が予測されていなかったH7N9亜型鳥インフルエンザウイルスが確認され、多くの研究者を驚かせました。

同ウイルスは家禽に感染を広げて高病原性を獲得し、飼育されていたニワトリが次々と死ぬようになり、そして、ヒトへ感染する事態に展開していきました。国連食糧農業機関(FAO)によると、今までに同亜型のヒトへの感染は1,568件あり、そのうち616人が死亡しています。

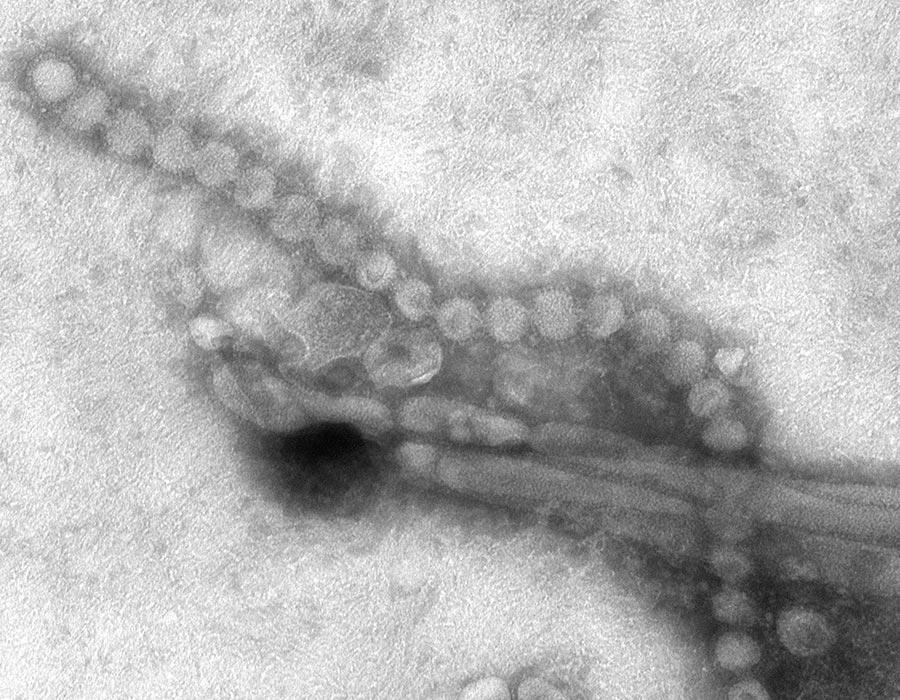

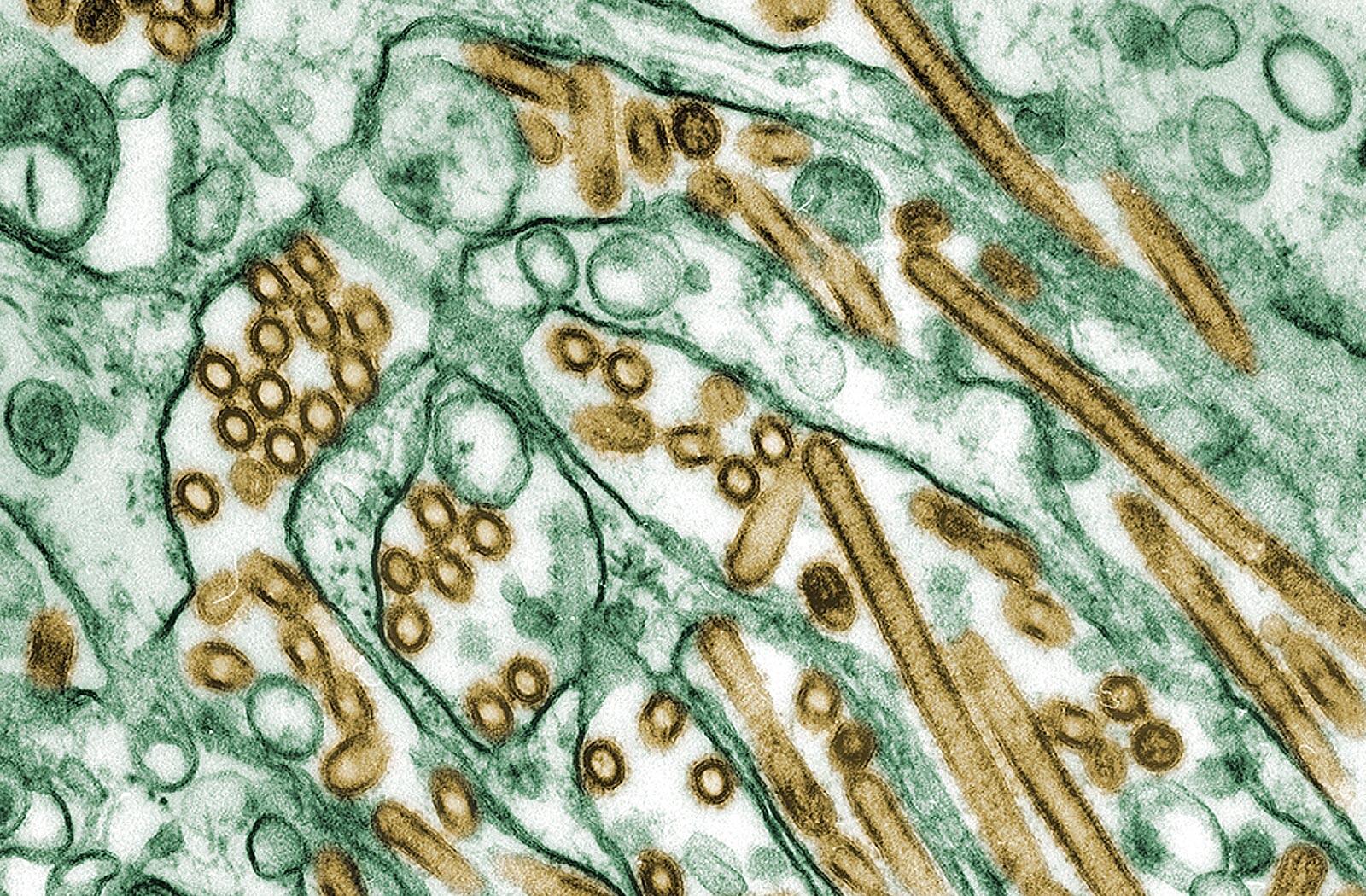

H7N9亜型インフルエンザの電子顕微鏡写真(写真:CDC/Cynthia S. Goldsmith and Thomas Rowe)

H7N9亜型インフルエンザの電子顕微鏡写真(写真:CDC/Cynthia S. Goldsmith and Thomas Rowe)その亜型鳥インフルエンザウイルスを研究室であらかじめ作製し、出現に備えていたのは唯一、北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所(CZC)でした。「我々の戦略は、インフルエンザウイルスの全144亜型を用意しておくこと」と語るのは、CZCの鳥インフルエンザウイルス・ライブラリーを構築した立役者の一人、迫田義博教授です。同ライブラリーは、ウイルスのヘマグルチニン(HA: 糖タンパク質)とノイラミニダーゼ(NA: 酵素)の全144通りの組み合わせの亜型を保存しています。そのうち81通りの組み合わせは、調査で収集した水鳥のフンから分離し、残りの63通りの組み合わせは、有精卵を用いて遺伝子再集合により研究室で産生されました。

「事前準備があったからこそ、H7N9亜型鳥インフルエンザの発生が報告されてすぐ、ヒト用ワクチンへの応用に関する研究成果を学術論文にまとめることができました。『先回り対策』を用意しておくことが重要なのです」と、迫田教授は強調します。

ベトナムの生きた鳥を扱う市場を調査する研究員

ベトナムの生きた鳥を扱う市場を調査する研究員高病原性鳥インフルエンザの蔓延

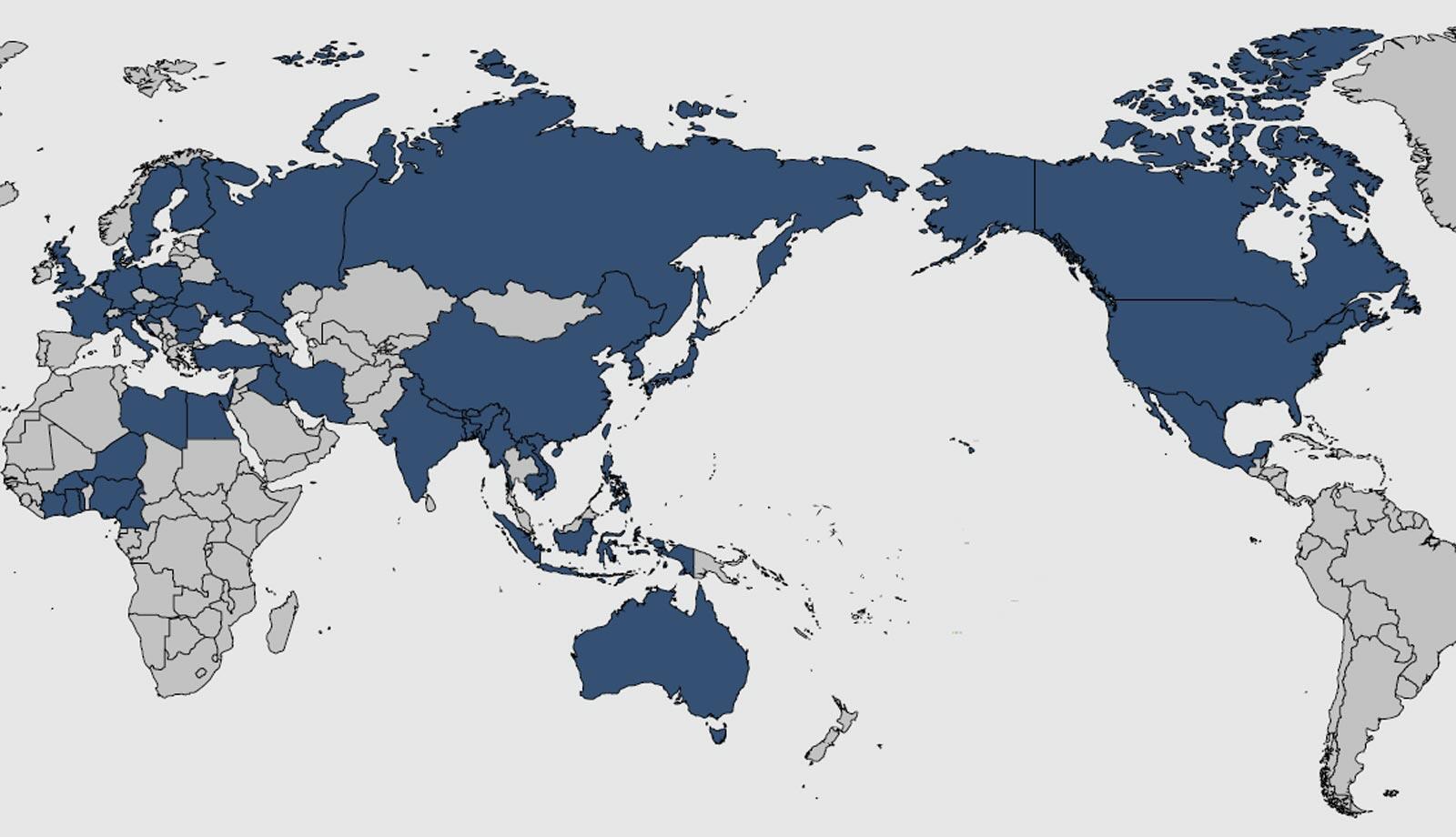

高病原性鳥インフルエンザの発生で最も注目を集めたのは、1996年に中国で最初にガチョウで報告されたH5N1亜型の鳥インフルエンザです。感染力が強く、家禽類では致死率が高い厄介な亜型です。翌年、香港で家禽への感染が広がる中、ヒトへの感染が初めて報告されました。以降、アフリカ、アジア、ヨーロッパ、中東の60以上の国で家禽類や野生の鳥への感染が報告されています。そのうち、中国、エジブト、ベトナム、インドネシアの4カ国は、家禽類におけるH5N1亜型インフエンザの流行地域とされています。世界保健機関(WHO)によると、2020年7月現在、同亜型のヒトへの感染は861件報告され、そのうち455人が死亡しています。

2014年以降に高病原性鳥インフルエンザが確認された国々(青)

2014年以降に高病原性鳥インフルエンザが確認された国々(青)迫田教授は、高病原性鳥インフルエンザの出現は、タンパク質の需要を急激に上昇させた世界人口の爆発的な増加に起因するとしています。「養鶏場は多数の鳥を狭いスペースで飼育することから、ウイルスの感染が拡大し高病原性を獲得しやすい環境です。その養鶏場が(タンパク質源供給のために)急増したのが原因です」と話します。また、養鶏場などの家禽農場は衛生管理が行き届かないところも多く、その結果、環境中に様々な亜型の鳥インフルエンザウイルスが流行しています。そこに飛来した渡り鳥が感染し、世界中に高病原性ウイルスを拡散していくといいます。

日本ではヒトへの感染例はありませんが、生きた鳥を食肉用に販売する市場が多い中国や東南アジアの国々では、ヒトへの感染が報告されています。このような市場で働く人たちは鳥が運ぶ多量のウイルスに日々晒されており、偶然に感染する場合があるのです。鳥インフルエンザのヒトからヒトへの感染例は今まで報告されていませんが、その可能性を完全に排除することはできないといいます。

そのため、動物とヒトの健康、環境の健全性は一体のものであるという「One Health」の概念の下、鳥インフルエンザの撲滅は不可欠であると迫田教授は語ります。

透過型電子顕微鏡で撮影したH5N1亜型鳥インフルエンザウイルスの写真。茶色と緑色で着色した箇所が、それぞれウイルスと培養に使用された細胞。鳥インフルエンザは通常ヒトには感染しないが、1997年以来、ヒトへの限定的感染が報告されている(写真:CDC/Cynthia Goldsmith; Jacqueline Katz; Sherif R. Zaki)

透過型電子顕微鏡で撮影したH5N1亜型鳥インフルエンザウイルスの写真。茶色と緑色で着色した箇所が、それぞれウイルスと培養に使用された細胞。鳥インフルエンザは通常ヒトには感染しないが、1997年以来、ヒトへの限定的感染が報告されている(写真:CDC/Cynthia Goldsmith; Jacqueline Katz; Sherif R. Zaki)鳥インフルエンザ封じ込めに向けての障害

「鳥インフルエンザを封じ込めるための最善策は、現在のところ、ウイルスに感染したニワトリすべての殺処分や養鶏場消毒など、ウイルスが他に拡散しないよう可能な対策をすべて打つことです」と、迫田教授は言います。「2004年に日本で鳥インフルエンザが発生しましたが、それ以前に科学的根拠に基づいて鳥インフルエンザの制御方法を確立していたので、実際に発生した時には効果的に制御することができました」。その後も野鳥のウイルス感染や養鶏場の限定的なウイルス汚染が報告されましたが、その都度的確に対応し、今や日本の鳥インフルエンザウイルス感染制御策は世界でもトップクラスと考えられています。

しかし、感染した家禽の殺処分が選択肢にない国もあります。中国、ベトナム、インドネシア、エジプトでは、殺処分の代わりにワクチンを家禽に接種します。しかし、ワクチンを接種したニワトリは症状が軽くなるものの、ウイルスの感染力は保持したままなので、「隠れた感染」を広げてしまうなど問題が多いと、迫田教授は指摘します。

また、生きた鳥を販売するアジアの市場はウイルス感染の温床となりますが、その衛生状態を改善するのは容易ではないといいます。発展途上の国々で生きた鳥を販売するのは、生肉などを安全に生産者から消費者に輸送するコールドチェーン物流が発展していないからです。「コールドチェーン物流を確立することが、鳥インフルエンザのヒトへの感染を防ぐことになりますし、ウイルスが拡散することを防ぎますが、すぐに整備するのは難しいのです」。

また、日本など先進国の中には、影響を受けた家禽農場の経営者に手厚い補償金を支払うところがありますが、途上国では、政府が損害に対する補償金を支払わないことも多く、家禽農家は経済的な理由から殺処分に二の足を踏むといいます。

鳥インフルエンザ封じ込めに向けての障害は、生きた鳥を販売するアジアでの市場の衛生状態の改善の難しさだ(中国青海省西寧市のニワトリ市場にて撮影)© M M (Padmanaba01)

鳥インフルエンザ封じ込めに向けての障害は、生きた鳥を販売するアジアでの市場の衛生状態の改善の難しさだ(中国青海省西寧市のニワトリ市場にて撮影)© M M (Padmanaba01)世界的な調査監視が必要

北海道大学は、世界に9カ所ある、国際獣疫事務局(OIE)のリファレンスラボラトリーの一つに指定されています。鳥インフルエンザの診断や診断方法の開発、科学的・技術的な助言を他のアジアの国々に提供することが任務です。

北海道大学はすでに、簡便かつ迅速にウイルスの亜型を現地で特定できる、最新の診断キットも開発しています。迫田教授は、「アジア全体のためにやっています。もし、アジアで鳥インフルエンザの感染拡大が抑えられれば、渡り鳥が他地域の国々でウイルスを家禽に感染させる確率が低くなります。ですから、中国や東南アジアでの鳥インフルエンザの撲滅または封じ込めに、我々が指導的役割を果たさなければならないのです」と語ります。

北海道最北端の稚内市で、シベリアから飛来したカモや白鳥のフンを集め、調査を行う迫田教授

北海道最北端の稚内市で、シベリアから飛来したカモや白鳥のフンを集め、調査を行う迫田教授また、鳥インフルエンザを世界的に監視することが必要不可欠です。カモなど野生の水鳥は鳥インフルエンザの自然宿主ですが、ウイルスは自然宿主自体には危害を与えません。しかし、長距離を移動する渡り鳥は他の地域の鳥に感染させてしまい、その結果、ウイルスは高病原性を獲得します。「ウイルスを運ぶ渡り鳥をモニタリングして、感染リスクが高まったら、家禽農家に予防的措置をとるよう警告します」と、迫田教授は継続的な調査監視の意義を説きます。

現在、北海道大学は日本国内とモンゴル、ベトナムで調査監視を行なっています。「ウイルスが渡り鳥や家禽を殺してしまうのは不運なことですが、この不運を、ウイルス感染制御に向けた絶好のチャンスに変えることができます。ウイルスを徹底的に調べ、その結果を感染が発生していない国々に提供できるからです」。

北海道大学の研究室にて

北海道大学の研究室にて鳥インフルエンザ撲滅に向けて

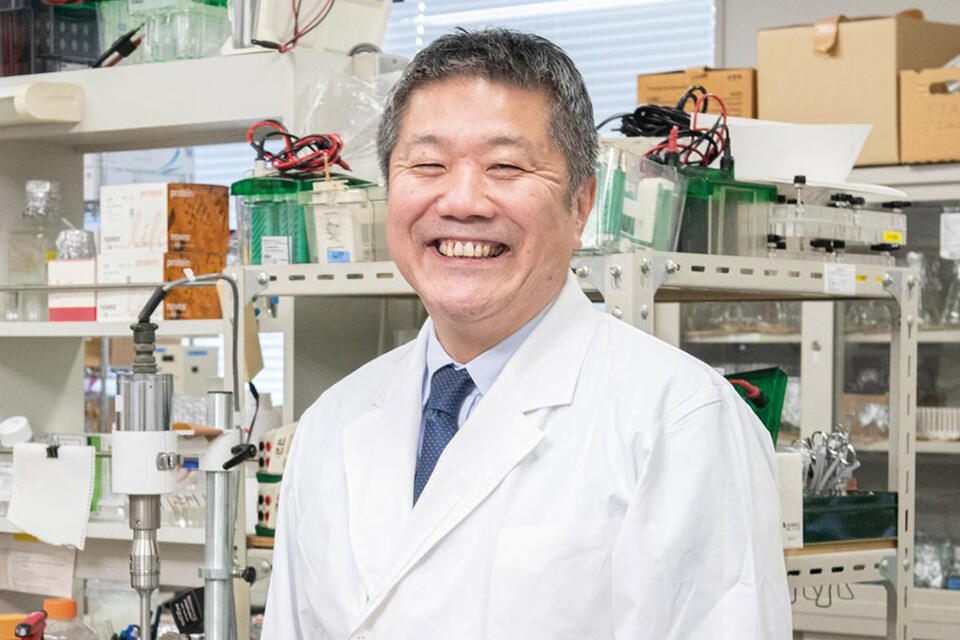

迫田教授は、北海道大学獣医学部の卒業生です。卒業後、農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)の動物衛生研究部門で7年間、豚熱の研究を行っていましたが、現在CZCの統括を務める喜田宏教授に声をかけられ、2001年に鳥インフルエンザの研究助手として北海道大学に戻りました。

喜田教授は「研究者は、それぞれ独自の研究テーマを持っていた方が良い」と、迫田教授に豚熱の研究も続けるように伝えたそうです。迫田教授はその後も研究を継続し、現在ではこの疾病の世界的権威になり、2018年から日本各地で発生した豚熱の対策では、現在も主導的役割を果たしています。

とはいえ、鳥インフルエンザも重要な課題であり、撲滅に向けて迫田教授は研究に邁進しています。「もし、鳥インフルエンザを適切に制御できれば、撲滅も可能だと思います。13年後には退官しますが、それまでにはこの問題を終結させたいです」と、迫田教授は意気込みを語ってくれました。

この記事の原文は英語です

Tackling Global Issues Vol.3 Fighting the Menace of Zoonosesに掲載